90年代に起きたカフェブーム

突然ですが、皆さんは「デジタルネイティブ」ならぬ「カフェネイティブ」という言葉をご存じですか?

日本に、シアトル生まれのカフェ「スターバックス コーヒー」が初めてオープンしたのは、1996年。1号店は東京・銀座(松屋通り店)で、店の前には驚くほど長蛇の列ができたとされます。ちなみに、初めて注文された一杯は「ダブル トール ラテ」だったそうです。

翌年の97年、同じく銀座に「タリーズコーヒー」が、さらに翌98年には渋谷に「セガフレード・ザネッティ」が、それぞれ1号店をオープン。90年代後半、都市をカフェブームが席巻しました。

当時、小中学生だったのが、「ゆとり世代」(筆者の定義で、現28~34歳)、彼らの一つ下が、21年に流行語にもなった「Z世代」(同・現18~27歳)です。

発売1年で1.4億本の大ヒット

彼らは90年代後半以降、物心つくころから、パソコンやインターネットに囲まれて育ってきました。ゆえに「デジタルネイティブ」と呼ばれますが、同時に幼少期から、カフェにも当たり前のように接してきた。ゆえに、「カフェネイティブ」でもあるのです。

ですが若者たちも、20年春以降のコロナ禍では「カフェに行きづらい」との悩みを漏らすように。

そんななか21年春、救世主のごとく登場したのが「綾鷹カフェ」シリーズ(コカ・コーラシステム)。実は先の「カフェネイティブ」は、日本コカ・コーラの造語でもあります。

シリーズ第1弾の「抹茶ラテ」は、発売直後(同3月)から人気が集中し、生産が追い付かないほどの人気ぶり。カフェで楽しめるような本格的な抹茶ラテを、ペットボトルで気軽に味わえるからでしょう。

発売から1年で、累計出荷本数が1億4000万本を突破。21年の抹茶系飲料市場で、売上金額1位を記録しました(22年 インテージ SRI+調べ)。

人々がカフェに求めていたもの

「当時は、コロナ禍でカフェに行きづらい、外出しづらい雰囲気もあり、より一層、私たちの『綾鷹カフェ』シリーズに期待感が高まったのだと思います」と話すのは、日本コカ・コーラ マーケティング本部の下永加奈子さん。

21年3月といえば、街に桜が咲き始めていた時期。前年春から「ステイホーム」が叫ばれ、我慢を強いられてきた人たちは、「ようやく春が来たのに、まだゆったり外出できないなんて」と不満を口にしていました。

また、コロナの問題が起きる前から、下永さんたちはカフェネイティブな若者をはじめ、現代の生活者がカフェという場に「心のやすらぎ」を求める傾向を把握していた、とのこと。

「会社帰り、あるいは仕事や家事が一段落したとき、お気に入りのカフェに立ち寄ってホッとひと息ついたり、心を整えたりする。綾鷹カフェシリーズで、そんな心の充足を感じてもらえれば、との思いがありました」

もっとも綾鷹は、すでに誰もが知る緑茶ブランド。07年のブランド誕生以来、“日本茶”のイメージをもつ消費者も多いなか、「カフェ」や「ラテ」のニュアンスを取り入れたことで、SNS上では「え? あの綾鷹が、ラテ?」と驚きの声が上がっていました。

その意外性こそが話題を呼び、人気につながった背景もあるでしょう。半面、意外な商品だからこそ、世に出るまでには乗り越えるべき壁があったのも事実。さらに「コロナ禍ならではの、開発段階での苦労もありました」と下永さんは言います。

お茶のプロに加えてカフェのプロも合流

苦労の1つが、協力者とのコミュニケーションです。

綾鷹は、「急須でいれたような本格的なお茶の味わいを目指す」ブランド。「これぞ綾鷹」といううま味や渋み、苦みの絶妙なバランスと味わいの実現にあたっては、07年の発売当初から、創業450年を数える京都・宇治の老舗茶舗「上林春松本店」の協力を得てきました。

21年発売の綾鷹カフェという、新シリーズの展開に際しても、「数年前から社内で温めてきた思い、すなわち『和の素材を使って“カフェ”を打ち出す』との構想があり、上林春松本店さんに相談をもちかけました」と下永さん。

一方で、同茶舗はあくまでもお茶のプロ。ミルクを加えた「ラテ」を展開するとなると、新たに「カフェ」のプロが必要になる。そこで日本コカ・コーラが声をかけたのが、コーヒーのロングセラーブランド「ジョージア」でもビジネスを共にしてきた「猿田彦珈琲」。多くが知る、スペシャルティコーヒーの専門店です。

綾鷹カフェのシリーズ開発段階から、2社とも非常に協力的で、「弊社のスタッフも含め、皆が『飲む人たちに、本当においしいと思ってもらえる製品を創りたい』とワクワクしていました」と下永さん。

3社で白熱した議論を交わした

それだけに、第1弾「抹茶ラテ」の開発にあたっては、ラテと抹茶の絶妙な味わいバランス、とくにほどよい甘みや香りをいかに実現するかで、3社(者)が白熱した議論を何度も交わしたとのこと。

その際、まず日本コカ・コーラのスタッフが試作品を何パターンか作り、協業する2社が試飲。そのうえで、「抹茶らしさとは遠いので×」や「ラテ本来の味わいが表現されていて○」など、2社がコメントする手順で進められたのですが……、「やり取りの段階で、3社が一堂に会することが難しくなりました」と下永さん。

理由は、新型コロナが徐々に猛威を振るい始めたから。よって、試作品を2社に郵送で送り、3社が「リモート(オンライン)」でやり取りせざるを得なかったといいます。

オンラインでの商品開発で「抹茶らしい」をどう伝えるか

リモートとなると、協業する2社が「どんな表情で」試作品にOKやNGを出したのかが読み取りにくい。また、お茶とカフェのプロが、それぞれ「抹茶らしい」や「ラテ本来の」などと表現するニュアンスはどんなものかも、具体的な言葉にしないとつかみにくい。

そこで、日本コカ・コーラの開発部隊は、2社のコメントに対し「それって、こういうことですか?」と、全員の共通言語にすべく「因数分解」するような作業を、何度も繰り返し行ったそうです。

たとえば、上林春松本店が指摘する「抹茶らしさ」には、口に含んだときのザラつき加減や鼻に抜けるときの心地よい香りなど、微妙なこだわりが数多くあったとのこと。

また、「これぞ」という試作品が完成したあとも、製造ライン上で「ぜいたくな量の抹茶を使っていることから、製造ラインでトラブルが発生することが多々ありました」と下永さん。

そのたびに修正を繰り返し、何度も製造上の課題を検証しながら、製品化に向けて開発を進めたとか。構想(2018年)から発売(21年春)までに、2 年以上を要したそうです。

産みの苦しみを経て誕生した第1弾の抹茶ラテが、発売直後から、予想以上の反響を得たのは既述の通り。

当初から、下永さんたちの頭の中には、「第2弾を出すなら『ほうじ茶(ラテ)』だな」があり、早々に開発に着手したとのこと。

ただ、ほうじ茶ラテには、抹茶ラテとまた違った難しさがあったと下永さん。

「たとえば、焙煎に適した温度や、採用する茎と葉のバランス、ほうじ茶のキャラメルっぽい微妙な甘みの実現など。そうした『ほうじ茶らしさ』をミルクに負けないように表現しながら、でも存在を立たせ過ぎない……、その辺りの調整にも苦慮しました」

SNSでは予想外の展開に…

苦労のかいあって、22年4月にシリーズ第2弾、「綾鷹カフェ ほうじ茶ラテ」が発売に。すると、第1弾(抹茶ラテ)の発売後にも見られたように、「一般の方々がSNS上で、ほうじ茶ラテを使ったスイーツレシピなどを呟いてくれるようになりました」と下永さん。

飲料のこうしたアレンジ提案は、当初、日本コカ・コーラとしてまったくイメージしていなかったそうですが、SNSを見て「なるほど」と気づいたとのこと。

そこである時期から、綾鷹としても積極的にレシピ提案を行うようになったそうです。

また下永さんたちは、現代の若者たちを「季節の移ろいをうまく生活に取り入れながら、気分をアゲる世代」だと感じていたそう。

22年2月、綾鷹と「綾鷹カフェ 抹茶ラテ」が「桜キャンペーン」を実施したのは、そんな若者を意識したからでもありました。

綾鷹カフェでは、限定桜デザインのグッズが当たるなど、季節感と希少性を取り入れたキャンペーンを展開。するとSNSで次々と拡散され、結果的には21年3月、抹茶ラテが発売になった直後と同じぐらい大きな反響があったといいます。

急須で入れたようなお茶のおいしさをどう伝えていくか

一方で、今後の課題の一つと感じているのが、綾鷹ブランド本来の「急須でいれたような」お茶のおいしさを、いかに現代の人々に伝えていくか。

「茶葉が急須の中で、ゆっくりていねいに開いてこそ、緑茶本来の香り立つうま味が味わえる。そうした味わいを楽しめるのが綾鷹で、『急須』はまさに象徴的存在です」と下永さん。

現代は、自宅に急須がない家庭も増えてきましたが、「時代が変わっても、その価値や意義をどう伝えていくか。それがロングセラーブランドや私たちに課せられた、使命であると感じています」

味や香りの特徴を表現する「フレーバーホイール」

一般に、味や香りは「言葉」にしづらい。自社だけでなく他社と共同で何かを生み出そうとすれば、なおさら言語のニュアンスの違いに苦戦するはず。

下永さんたちが、協業する2社とコミュニケーションを取るうえで、なんとか共通言語を探ろうとしたのも、それぞれに異なる文化や言語があったからでしょう。

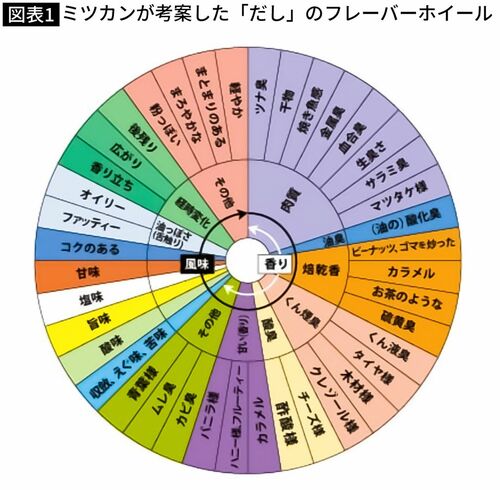

実は飲料に限らず、別の業界でも、同じような悩みを抱える企業は数多い。そんななか近年、次々と登場しているのが「フレーバーホイール」という表現ツール。食品や飲料から感じ取れる味や香りの特徴を、円や層の形に並べたものをいいます。

たとえば08年、ミツカンは「だし」のフレーバーホイールを完成させました。

まず、だし評価のための用語約250語を収集し、それらを整理、体系化したうえで、抽象的な言葉を削除。類似語をグループ分けするなどして40語を厳選し、円状のホイールを創り上げました。

一方、16年に「しょうゆ」のフレーバーホイールを作成、発表したのは、キッコーマン。こちらは世界中から集めた149銘柄ものしょうゆから、味や香りに関わる88種類の特徴を見いだし、やはり円状に体系化していったそうです。

こうしたツールは、社内や他社と味や香りについて話し合ううえで、確かに有効な共通言語となり得るでしょう。

対面がかなわない協業相手と共有した思い

ただ今回、コロナ禍でオンラインコミュニケーションを強いられた、日本コカ・コーラが、協業する2社と共有したのは、単なる言語にとどまらなかった。対面がかなわず、互いの表情や空気感を読みとれない中でも、3社は「本当においしいものを創る」という共通の妥協できない目標に向けて、何度も何度も議論を重ね、言語のズレを修正していきました。

だからこそ生まれた、ヒット商品。複数の企業が協業し、意外性のある商品を実現させるためには、共通言語の創出とともに、こうした「譲れない思い」が必要なのではないでしょうか。