・スタッフの遅刻、無断欠勤が常態化。急務だった、社員の「人間教育」。

・長期雇用を実現させるため、理念と経営の一体化推進が先決だった。

名古屋名物みそかつの「矢場とん」はなぜ離職率が低いか

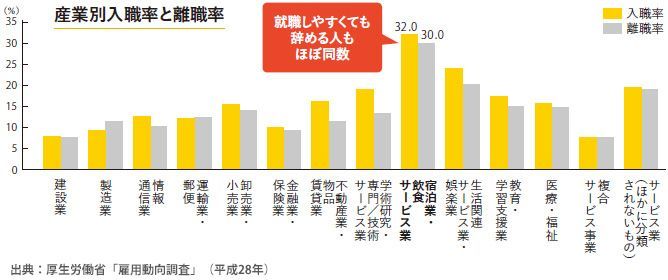

飲食業界は人手不足のうえに、苦労して確保した人材が定着しないという悩みが大きい。実際、宿泊業・飲食サービス業の離職率はほかの産業に比べ断トツである。そんな中にあって離職率9%と極端に低い、定着のよい会社がある。名古屋名物「みそかつ」を売りにする矢場とんである。現在、本拠地名古屋を中心に、レストランや持ち帰り専門店を国内で23店舗、台湾に2店舗展開している。

矢場とんも20年ほど前まではご多分に漏れず、離職率の高い飲食店だった。3代目となる鈴木拓将社長と姉の藤下理恵子常務が経営に携わってから急速に離職率が改善。とりわけ女性の働く環境がよくなった。矢場町本店で小さな子どもを育てながらフロアに立つ菊次(きくつぎ)結花さんのような女性は、かつてなら出産前後は働き続けられなかっただろう。

ある日の夕方、矢場町本店の休憩室に、結花さんと夫の亮太さん、そして間もなく1歳半になる子どもの家族3人の姿があった。この日は亮太さんが休日だったので、保育園に迎えに行ってきたという。

結花さんは2011年に高校を卒業し入社。会社説明会で女将(社長の母)の「少しでも自分を変えたいと思ったら、ぜひうちに来てほしい」という言葉が胸に響いた。

矢場とんには1度、食べに来たことがあり、スタッフがニコニコしていて元気がいいという印象があった。

入社すると、みっちりと基礎をたたき込まれた。

「お客様が座ったら、なぜ水ではなくてお茶を出すのか。誰かを自宅に招いたらお茶かコーヒーを出すでしょう、といったところから教わりました」

矢場とんのスタッフは、お客がメニュー選びで困っていると感じたら、積極的に声をかける。そんなところも見習った。

「ひれとんかつは脂身が少ないので、女性の方には人気ですよとか。食べ終わった後、『ひれにしてよかったわ』と言われると嬉しいですね」

病児看護で1週間休んだ後、同僚からかけられた言葉

15年に同じ店の調理場で働いていた亮太さんと結婚し、子どもが生まれる。サブチーフに昇格した直後だった。サブチーフは、キッチンとホールに1人ずついるチーフ(責任者)を支える2番手である。結花さんは出産後の働き方で迷った。

「子どものお迎えもあるし、お店が忙しい日曜・祝日は保育園が休みになってしまいます。仕事を辞めないまでも、正社員で戻るのは難しいかなと思っていました。でも、会社が正社員で戻っておいでと言ってくれました。子どもを育てるにはお金が要るからと」

勤務シフトを日曜・祝日休みにしてもらった。小さな子どもは急に熱が出たり風邪をひいたりすることも。

「急にお休みをいただくこともあります。つい最近もRSウイルス感染症にかかってしまい、1週間ほどお休みしました。職場に戻るときちょっと気まずくて、同僚に『ご迷惑をおかけしました』と謝ると、『全然。お子さん、大丈夫?』と声をかけてもらえました」

このように今の矢場とんには、育児をしながら働き続けられる環境がある。そこには常務の藤下さんの思いがこもっている。藤下さんは先代の娘として生まれ、まだ家族経営の環境下で子ども時代を過ごした。

「小学生の頃、土曜授業が終わってお腹をすかしてお昼に帰っても、母はお店が忙しいから私たちのご飯よりお店を手伝うのが常。夏休みも家族で旅行したことがありません」

藤下さんも小6から短大を卒業するまで店を手伝った。その後6年間旅行会社に勤め、結婚・妊娠を機に家業の手伝いに戻った。

「出産の2~3カ月前まではカウンターに出ていました。出産後は事務仕事です。子どもは店の上階で寝かせてときどき授乳。子どもが動きだすと時々大きなポリバケツに入れたり(笑)。でも、これって店の娘だからできたのかな、ほかの社員も子育てしながら働けるようにならなければいけないと思いました」

藤下さんは女性社員が自分と同様に子育てをしながら働けるよう、個別の事情を考慮しながら支援を行った。一緒に保育園を探し、保育園の送り迎えができるように特別に車通勤を許可し駐車場も用意した。事務所の中にベビーベッドや絵本などを置いた、ちょっとした子ども部屋をしつらえ、保育園が終わった後も子どもがそこで過ごせるようにした。

今では保育園も充実してきたので事務所に子ども部屋はないが、社員が自分の子どもを連れてくることはしばしばだ。

「事務所でハイハイしているのを見ると私たちもかわいいしぐさに癒やされるし、子どもたちにとっても働く親を見て育つことは大事ですね」

社員の子どもは矢場とんの子ども。そんな空気が職場に流れている。

社員が学べば、会社もよくなる

入社9年になる坂元子さんも出産を乗り越えて職場に戻ってきた。今は3歳の子どもを時々、事務所に連れてくる。坂さんは名古屋の百貨店で10年間勤務した後、夫の東京転勤を機に退職した。2年後、名古屋に戻り、矢場とんの一般事務職の契約社員に応募した。

「妊娠したとき、女将さんや常務に1年くらいで復帰したいと申し出ると、『ぜひ、ぜひ』と言ってもらえました。両立に不安はありましたが、強く背中を押されました」

出産前の9時から17時の勤務を、保育園のお迎えを考慮し、8時半から16時半に変更してもらった。今、坂さんは単なる事務仕事だけでなく、矢場とんのキャラクター「ぶーちゃん」をあしらったTシャツなどのデザインや色をデザイナーと一緒に考える仕事にも携わる。5年前の通販事業の立ち上げにも関わった。お中元やお歳暮用のセットの内容を決め、箱やのしのデザインを検討する。

「2017年のお中元商品としてひれもロースも食べられるセットを企画して百貨店に提案し、ちょっとしたヒット商品になりました」

GWやお盆など、店の繁忙期になるとレストランに出て手伝うことも。

「お客様が気軽に声をかけてくれ、百貨店に比べたらお客様との距離が近い気がします。このぶーちゃんグッズは私たちのチームでつくったんですよとお話しすることも」

お客とスタッフの距離もスタッフ同士の距離も近い。それが家族的な社風をつくり出しているのだろう。

サブチーフの近藤幸介さんは小学生の頃から矢場とんに通い、途中からは店のスタッフとそれこそ家族のような関係を築いてきた。

「小学4年生でした。矢場とんで初めてひれかつ丼を食べて、こんなにうまいものが、と衝撃でした(笑)」

それ以降、矢場とんは週2回、3回と姉や兄、弟と一緒に訪れるメインレストランになった。先に矢場とんに就職したのは姉だった。姉が結婚で退社するとき「私の代わりに、ここで働きなさい」と言われた。近藤さんは当時20歳。高校を卒業しアルバイトをしながら競艇選手をめざしていた。

「人と接するのも好きだったのでキッチンもホールも両方経験したいと思っていました」とやる気はあったが、入社4年目、競艇選手への夢が捨てきれず、1度退社する。社長や常務に相談すると「納得できるまでやってみなさい。ダメだったらいつでも戻っておいで」と温かい言葉をかけられた。

社員として復帰したのは16年。しかし矢場とんから離れていた3年間も縁は切れなかった。お客への感謝も込めて毎年開催する「矢場とん祭り」の手伝いのため顔を出すなど、アルバイト的に矢場とんに関わっていた。

近藤さんは矢場とんに戻ってから1年に満たない17年4月にサブチーフへと昇格。その肩書に仕事への気持ちがぐっと高まった。

飲食業・宿泊業は就職しやすいが離職率が高い

「以前なら、後輩やアルバイトの子たちがちょっと雑な仕事をしたとき冗談半分で注意していたのが、今は嫌われてもいいからキッパリと注意するようになりました」

同僚や先輩に対しても「違う」と思えばそう伝え、自分の意見をしっかりと明言するようになった。周りからは「前はハッキリものを言う人ではなかったのに」と驚かれている。

近藤さんがアルバイト的に関わった時期も含め、矢場とんで働き始めてから8年が経つ。その間、矢場とんもまた成長したようだ。

「勤務体系がずいぶん変わりました。昔は朝早くから夜遅くまで働き、上になればなるほど休みが取りづらい環境でしたが、今はきちんと8時間勤務が守られています。休憩もしっかり取り、残業を少なくして、ちゃんと月に9日休める会社になった」

飲食業界の“因習”であった長時間労働で休みにくい環境を改善してきたのだ。でも近藤さんは「ちょっと戸惑っている」とも言う。

「僕は体を使って、朝早くから夜遅くまで働いているほうが性に合っている。今、時間が余ってしまって、正直その使い方がわからず戸惑っています(笑)」

急激な環境変化にまだ気持ちが付いていかない近藤さんだが、「余った時間は勉強に充てなくてはいけないのだろうな」と思い始めている。

「矢場とんがよい企業になるためには、社員一人一人が勉強しなくては。それが会社への恩返しにもなります。それに、以前、8カ月ほど海外に仕事で行かせてもらったとき英語が全くしゃべれず苦労しましたから、英語の勉強もしたいですね」

会社も社員の能力向上を支援する。今、チーフとサブチーフを、コミュニケーションや企画書の書き方などを学ぶ外部研修に通わせている。学ぶことは自分のためでもあるし、会社の力の底上げにもつながる。

長時間労働、低賃金が辞める理由なのか

勤務体系の変化の始まりは、鈴木社長の20年前の決意だった。

鈴木社長は大学を卒業するとアルバイトとして働いていた名古屋のヒルトンホテルに就職する。父からは「矢場とんは大変だから継がなくていい」と言われていたが、ホテルマンとしての将来が見通せず悶々(もんもん)としていたとき、母から「帰ってこないか」と声をかけられた。

一流ホテルで働いた鈴木さんにとって矢場とんの職場は衝撃的だった。

「戻ってすぐの頃、若い子が2人無断欠勤したので、『やる気がないなら辞めてくれ』と言い渡しました」

たった4人しかいない社員のうちの2人だった。そのとき父と母は「そんなことをしたら誰もいなくなるよ」と笑っていた。当時は社員の遅刻や無断欠勤が当たり前で、その日になるまで来るか来ないかわからないのが当たり前の状況だった。

我慢ならずヒルトン時代の先輩に電話した。「ヒルトンでは無断欠勤は即刻クビと教わりましたよね」。先輩は「お前のところに人事部はあるのか。辞めさせて1週間後に代わりの人材が入ってくるのか」と言われた。

「心底、人事部がほしいと思った。社員をクビにできなかったのですが、どうしても許せず、自分も含めて丸刈りにして再始動しました(笑)」

それ以降、鈴木社長は労働基準法や勤務体系、人事システムと取っ組み合ってきた。「家業から企業にしよう」「自慢できる会社にしていこう」と社員に声をかけ経営の革新を進めてきた。一方で、鈴木社長には割りきれない気持ちもある。

「私たちの働き方の根本はブルーカラーなんです。ところが労働のルールはホワイトカラーを基準にしたルールになっているから、飲食店に馴染まない部分もあるのです」

たとえば調理人として一人前になろうとすれば短期間に長時間仕事をしたほうが腕は上がる。また、いろんな事情があって長時間働いて少しでもたくさんお金を稼ぎたい社員がいても、希望にこたえられない。

「今の時代、長時間労働イコールブラック企業の烙印(らくいん)を押されてしまいます。ならば8時間勤務の中身を濃密にし、稼げる仕事に変えていかなければなりません」

鈴木社長は創業の精神を今の時代に置き換えて考えている。

「うちは終戦から2年後に祖父が創業した飯屋が始まりです。多くの人が食べるのも困難な時代に、『うちで朝から晩まで働けば、子どもにも腹いっぱい食べさせてやれる』と社員に言ったのが原点。私は、社員に子どもが生まれてその子たちが大学受験をするとき、私立の大学の学費を出せるような給料を払いたい」

離職率9%の秘密は、社員を自分の家族と考える経営にある。