▼東京急行電鉄の現状

・鉄道会社では、朝のラッシュの時間帯の混雑緩和は重要な課題であった。

・一方で、将来訪れる人口減による乗降客数減少という課題もある。

東京急行電鉄(以下、東急電鉄)の本社から徒歩10分、東京・渋谷警察署の近くのビル9階に、「NewWork」という名のシェアオフィスがある。現在、東京を中心に提携先を含め全国65カ所で利用できるこのオフィスは、昨年から始まった東急電鉄の新事業だ。

利用者の1人で、同社に勤務する大熊敦さんは、3人の子どもを持つ父親。彼は「NewWork」を活用するようになってから、「家庭で急な事情があっても対応できるようになった」と語る。

幼稚園は送りが朝の9時、お迎えが午後2時。子どもたちのお迎えを終えた後に会社へ戻ると、彼の暮らす街からでは午後4時頃になってしまう。妻の急用や病気の際、今までなら全休を取得しないと対応できなかった。街に「NewWork」ができたことで、通勤時間がほぼなくなり、幼稚園の送迎と業務の両立が可能になった。「仕事の流れを止めずに済むようになった」と彼は話す。

「NewWork」事業の運営の中心は、もともと不動産事業の営業部にいた40代の永塚慎一さんと30代の野﨑大裕さんだ。同社では2015年に「イノベーション推進課」が経営企画室の中につくられ、新規事業の創出を目的とした「社内起業家育成制度」が始まった。2人は同年にこの事業を提案、第1号案件として採用された。

東急電鉄の都市創造本部は渋谷をはじめとする都心部および東急沿線を中心に開発を手掛けており、これまで東京・二子玉川駅、神奈川・たまプラーザ駅の周辺などで事業を進めてきた。永塚さんが「NewWork」というサテライトオフィスの企画案を思いついたのも、オフィスビルの営業でテナントを誘致していたときのことだった。

「渋谷や二子玉川の新しいオフィスに入るお客さまは、成長スピードの速いIT企業が多い。彼らは積極的に採用を行うので、オフィスがすぐに手狭になるんです。お話を伺っていても、会社や自宅のそばにシェアオフィスがあれば、積極的に利用したいという声が多かった。満員電車にも乗らなくてよくなりますしね」

2人は15年の応募以来、「社内起業家育成制度」のサポートを受けて「NewWork」の事業化を進めてきた。制度では、事務局は事業計画の立て方、最終的に社長の前で行うプレゼンなどに向けてサポートし、社内起業を志す社員を全面的に支える仕組みとなっている。社長プレゼン通過後には在籍部署から経営企画室に異動し、専属で事業化を進めていくことができる。

社内起業家の「育成」が目的

事業の開始から1年が経ち、「NewWork」は約50社と契約、ライセンス数はすでに3万人超と好調だ。東急電鉄内でも利用が開始され、大熊さんのような中堅社員などから好意的に受け入れられている。自社の働き方の多様化にも一役買ったわけだ。

イノベーション推進課で「社内起業家育成制度」を担当する梶浦ゆみさんは、このような試みの狙いについて「『育成制度』とあるように、この制度の最も大きな目的は人材の育成と、イノベーティブな会社になるための風土改革です」と話す。

「たとえ提案した新規事業が実現しなくても、応募した社員の多くが新たなモチベーションを得られれば風土も変わっていく。積極的に応募を促すことで、自ら考えて行動する社員の数を増やす。そのことが既存事業での新しい視点につながっていくことを期待しています」

彼らがこうした取り組みを始めた背景には、2000年頃から生じた1つの危機感があった。

約100年の歴史を持つ東急電鉄は、渋谷を拠点に沿線の開発を行ってきた企業だ。鉄路を延ばし、郊外の街づくりを同時に進める――それは高度経済成長期や人口増の時代に適合したビジネスモデルだった。だが、1990年代後半から2000年頃にかけ、同社グループは事業の多角化や景気悪化の影響で業績が低迷。「選択と集中」の掛け声のもと、グループ内の事業の再編成が行われた。

「この時期の経験が後々まで社内の雰囲気に影響を与えていました」と梶浦さんは言う。

「新規事業に踏み出すこと自体、当時の記憶を持つ世代の社員にとっては抵抗があったと思います。でも、そうしたマインドのままで、果たして今後の時代に対応していけるのか。大きな危機感がありました」

「NewWork」事業を立ち上げることになる永塚さんは、06年に大手の不動産会社から東急電鉄に転職した。その理由は、渋谷駅周辺の再開発事業を手掛ける予定だった同社で、都市開発の醍醐味を得られるような仕事ができるのではないか、と考えたからだ。ところが入社後の印象は、「すごくいい事業領域を持っているのに有効活用できていない」というものだった。

「上の世代の人たちだけではなく、20代の若い世代もかなり保守的になっていると感じました。しかし今後は良い土地もなくなるし、人口も減っていく中で、鉄道事業にも不動産事業にも次の一手が必要とされている。社内起業家育成制度に『NewWork』を私が提案したのも、この事業を成功させたいという思いがある一方、いろいろなビジネスに手を上げる雰囲気を社内にもっとつくりたい、という気持ちがあったからです」

同社の野本弘文社長はここ数年、社内外で「井戸を掘り、水を汲み上げ、飲ませるまでがビジネスだ」と繰り返し語ってきた。社内起業家育成制度は、その社長の肝いりの制度でもある。永塚さんは応募者の1人として制度の支援を受ける中で、「失敗してもいいから最後までやってみろ」というメッセージを受け取ったという思いを抱いている。

「この2年間で会社の雰囲気はだいぶ変わったと感じています。後輩から『新規事業をやってみたい』と相談されることも増えました」

人事の“本気”は施策にあらわれる

東急電鉄が社内の働き方改革とダイバーシティマネジメントを展開し始めたのは、「社内起業家育成制度」の立ち上げと同じ15年のことだ。この年、中期事業経営計画に初めて「ワークスタイルイノベーション」や「ダイバーシティマネジメント」といった言葉が盛り込まれ、制度の拡充や意識改革の取り組みが開始された。

改革は「制度・風土・マインド」の3つをキーワードに行われてきた、と人材戦略室・人事開発部の統括部長である小井陽介さんは語る。制度面では在宅勤務や男性の育休取得の推進、「NewWork」などを活用したテレワークの拡充、また、子育て中の母親の社員たちから要望を聞き取り、産休・育休中のPC貸与や病児保育支援などの制度も織り込んだ。風土については管理職向けのセミナーや勉強会の開催を粘り強く行う――。1つ1つの取り組みを着実に続けながら、同時に女性総合職の採用を4~6割を目標に増やした。

マインド面では、女性管理職と若手女性社員の交流会「かがやきwith」を毎年開催。若手の不安解消と、管理職への志向を上昇させることを目的とした。会の後に実施した対象者へのアンケートでは9割近くが「管理職になりたい」と回答しているという。

鉄道事業本部・事業推進部の統括部長を務める女性管理職の1人、竹内智子さんは、そうした交流会などの意義を次のように話す。彼女は88年の入社で、同社における女性総合職の第1期生である。

「私はキャリア志向ではなく、目の前の仕事にコツコツと取り組むタイプでした。会社は平等に機会を与えてくれましたし、徐々に就労制度が変わってきたことで、続けられたと思います。最近の女性社員のほうがずっと意識が高いと思いますが、多様なロールモデルの1つとして、参考にしてもらえればと思っています」

小井さんは「こうした1つ1つの施策は地道なものですが、それを意味あるものにするために必要だったのは、人材戦略室がいかに本気かを見せることでした」と振り返る。

「『経営陣はダイバーシティと言うけれど、うちの会社はどれほど本気なのか』と社員は思うものです。そこで人材戦略室が率先してセミナーを開いたり、管理職の評価項目に『風土』を追加したりして意識の徹底を図ることを心がけました。社長以下全管理職に招集をかけるような動きは、それまでほとんどなかった。だからこそ、そこに大きなメッセージを感じ取った社員も多かったはずです」

例えば男性社員の育休取得についても、小井さんは「7割や8割という目標ではなく、人材戦略室から最初に100%の取得を宣言したこと」で、初めて大きな効果があったと感じている。実際に前出の大熊さんは10年に初めて育休を取得し、第3子が誕生した15年に2度目の育休を取得した。彼は「最初に育休を取得したときは、男性社員ではほぼ初の事例だったこともあり、戻ってきたら自分の席があるのかな、と不安でした」と話すが、1度目と2度目の「育休の取りやすさ」を比べると、周囲の同僚や上司の反応が明らかに違ったという。

「良い意味でのお互いさまという意識が生まれ、休むことを公にする発想が当たり前になっていたんです」

09年に産休・育休を取って復帰した初田直美さんも言う。

「育休などを取得するときに考えていたのは、『やっぱり迷惑をかけちゃうんじゃないか』という負い目。上司にしっかりと守られなければ、なかなか思うような復帰部署を希望できない雰囲気がありました」

彼女は1年後に、育休を取得する以前にいた商業部に復帰したが、それは同部における初めての事例だったという。育休明けの復帰先といえば、労働時間が平準化されていて、業務がマニュアル化されている部署というイメージ。

当時、神奈川県・武蔵小杉駅周辺の再開発事業(東急スクエア)が佳境を迎えており、テナントの誘致や交渉、工事の管理を行う担当の仕事は業務量が多く、残業もしがちだった。さらにどの仕事にも期限が厳しくあったため、子どもが病気で1週間休まなければならないといった状況を想像すると、彼女は同じ担当への復帰をためらう気持ちがあったと振り返る。

「復帰するときに当時の上司から『どこに戻りたい』と聞かれたんです。その際に『やりたいのは開発です。でも、そこではみんなに迷惑をかけるかもしれません。そうするくらいなら、自分を受け入れてくれる組織に復帰をしたい』と私は答えました。その後、武蔵小杉の開発の担当に配属されたときは、『あなたが事例をつくりなさい』と言われたようで、身が引き締まる思いでした」

復帰後の担当部署では、夜の会食の多い飲食店舗ではなく、サービスや物販の担当を任されるなど、さまざまな配慮があったという。同じ母親の同僚と2人組で交渉などを行う配置も心強かった。

また、彼女が部署の後々の働き方に影響を与えたといえるのは、情報共有の徹底化がなされたことだ。子育て中の彼女の存在がそれを促した。テナントの交渉履歴や進捗状況などを、チームの全員が以前よりも頻繁にシステムにアップするようになったのである。

「誰かが急に休むことになっても、履歴を見れば次回の交渉のポイントと問題がわかる。お客さまに『みなさん、情報共有がきちんとしていますね』と評価を頂くことも増えました。当時の上司や同僚からよく言われたのは、『ぜったいに無理をしないで。あなたが事例になるのだから』という言葉。以後、商業部でも女性の産休→育休→復帰という流れがつくられ、現在では復帰が当然という雰囲気ができてきましたね」

「街づくり」の会社だからこそ、多様な価値観を受け入れる

大熊さんや初田さんのような事例から同社があらためて意識したのは、組織でさまざまな立場の社員が働きやすい環境をつくることが、結果的に事業の成果の拡大や社員同士のコミュニケーションの良質化につながるという確信だろう。

同社の「働き方改革」はまだ始まったばかりだともいえるが、人材戦略室長の村井淳さんは確かな手ごたえを感じていると語った。

「この約3年間を振り返って確信しているのは、人事とは戦略であるということ。以前の人事の施策には、画一的で不公平感のないことが求められた時代もありました。しかし、いまは経営戦略の中に人材が位置づけられ、外部に向けても会社の価値として発信する時代になった」

東急電鉄は鉄道事業を行うと同時に、「街づくり」を事業の中核に置く企業だ。都市に広がっていく多様な価値観に対応するためにも、さまざまな働き方をする人材を社内に増やすことは、今後の人材戦略室の大きなテーマだと村井さんは続けた。

「だからこそ、ワークスタイルの多様化を進め、その中からさまざまな意見や価値観が表現されていく風土をつくる。それは私たちの事業の未来にとって、最も重要なことだと考えています」

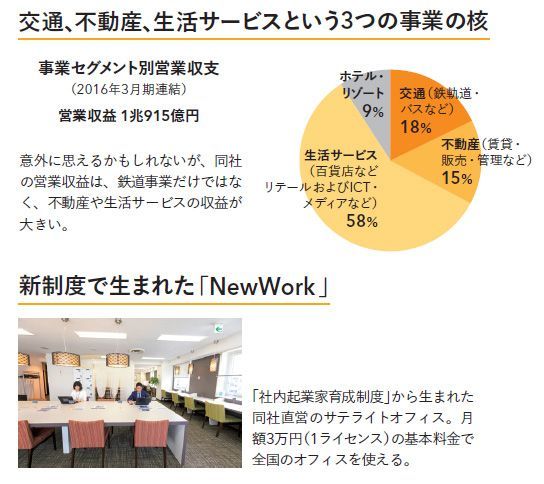

▼収益の柱は「生活サービス」事業

東急グループは、生活に密着した事業を幅広く展開しており、家庭や育児を含むさまざまな経験が、仕事に反映できる企業集団です。

女性の活躍の場は非常に大きいといえます。今、さまざまな場面で「際(きわ)」が無くなっています。

各企業が業種の違いを超えて新規市場に進出する中、従来のやり方を踏襲するだけでは、世の中の素早い変化に対応できません。

これからの経営の鍵は、各社員の能力を最大限に活かすことにあると考えます。

女性社員には、その生活者視点に加えて、誰にも負けない得意技を身に付け、自分も企業もさらに成長させるよう磨きをかけることを期待しています。