(※本稿は一部にネタバレを含む場合があります)

知事の娘の“一目惚れ”は史実

NHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」は、トキ(髙石あかり)とヘブン(トミー・バストウ)の距離がどんどん近づいてきたように感じる。いつ結婚するのかなと思うのだが、まだまだ話は一筋縄ではいかない。なんと江藤安宗知事(佐野史郎)の娘リヨ(北香那)がヘブンに一目惚れ、しかもトキに協力を求める展開に。いったい、この三角関係はどうなってしまうのかと朝から注目していた。

これもまた、史実をもとにした脚本。松江にやってきた八雲は、本当に県知事の令嬢・淑子に一目惚れされていたのだ。

この淑子とはどういう女性だったのか? そして、八雲との関係が発展しなかった理由について考えてみよう。

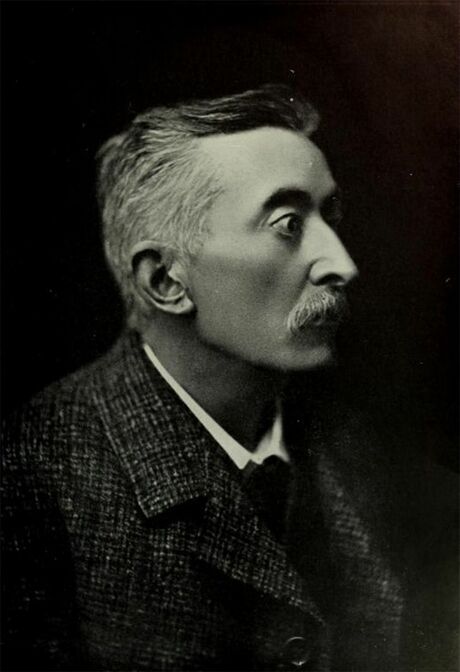

淑子は、八雲を招いた島根県知事・籠手田安定の娘であった。

安定は平戸藩の出身で、山岡鉄舟から一刀流正統の証の朱引太刀を授けられた一流の剣術家である。明治維新後は、島根県知事をはじめ要職を歴任し男爵を授けられている。

そんな古武士のような風格を持つ安定は、日本の伝統に憧憬を持つ八雲にとっては興味深い人物だったのだろう。そんな八雲の興味を知ってか1890年9月の松江に来て間もない時期に、安定は自身の邸宅に八雲を招いて歓待している。

ウグイスを贈るが、関係は進展せず

錦織(吉沢亮)のモデルとなった西田千太郎の日記では、安定は八雲のために雛人形を飾り、書画骨董を並べて茶席を設けた。さらには、剣術、娘の琴の演奏などがあったとあるので、八雲は満足したことだろう。

この時、琴を演奏したのが安定の娘・淑子(史料により「とし子」とも)であった。その後のことを池野誠『小泉八雲と松江 異色の文人に関する一論考』(島根出版文化協会 1970年)では、こう記している。

実際、翌年にかけて八雲と淑子との関係はかなり密接になっている。池野の著書では、1891年の初頭、寒さもあり寝込んでいた八雲に、淑子は見舞い状と共に珍しい形の籠にいれられたウグイスを届けたと記している。ここで池野は「美しい鳴き声に心を慰められた」「好意に感動したのだった」と記している。

実際、この時期の西田宛の手紙でも淑子に礼状を送る予定であることなどは書いてある。しかし、それっきり二人の関係は発展しなかった。安定が新潟県知事に転任した後に送った手紙で淑子に触れている部分はあるが、その程度である。

警察の船を“私用で使った”と、議会で大問題に

短い期間とはいえ、松江で最初に世話を焼いてくれた女性である。ドラマでは脚色があるものの淑子が好意を寄せていたのは事実であろう。その関係が発展しなかった理由はなんだろう。

それを考えるために、淑子の人物像に触れてみたい。淑子については、史料により長女とするものや、三女とするものなど記述に違いがある。池野の著書によれば、淑子は内妻の娘であったとあるので、そうした関係で異同が生じているのだろう。ともあれ、松江まで連れてきたのだから安定が可愛がっている我が子だったことは間違いない。この淑子は才覚もあるということで、松江婦人会の会長も務めていた。

こう書くと、父親を陰日向で支える貞淑な令嬢のイメージもあるが、そうとばかりはいえない。八雲が松江に来る前のことだが、淑子は議会で取り上げられ地元の新聞に書き立てられるトラブルも起こしている。

当時、島根県警察は「警安号」という小さな船を持ち宍道湖や河川の警備を行っていた。この船は当時では珍しい蒸気船で県内でもとにかく目立っていた。そして、制度も曖昧な当時、警備だけでなく知事の移動のためにも用いられることがあった。それだけならいいのだが、ついには淑子までもが私用に用いるようになり、これが議会で大問題になったのだ。

“書記官の陳謝”に、淑子が激怒

当時の「山陰新聞」によれば、これが問題となったのは1889年11月の島根県会でのこと。右田三吉という議員が、この夏、警安号に女性の姿があったので、どうしたことかと調べたところ、淑子がお付きのものを従えて海水浴にいくために乗船したことが明らかになったと県知事を問いただしたのである。

知事に代わって答弁した書記官は、巡視中にたまたま淑子が自分は松江婦人会の会長であるとして乗船させるように迫ったこと。幾度か断ったものの、ほかに空いている船がないというので乗せざるを得なかったが、今後はこういう不心得のないように注意すると陳謝したのである。

これで議会は納得して終わりと思いきや、そうはならなかった。この議会での話を聞いた淑子が激怒したのである。『山陰新聞』の記事では「私は二度も断ったのに、警察のほうが問題無いから乗ってくれというから乗ったのだ」と淑子の主張を伝聞で伝えている。淑子は、自分が悪者にされたことを相当怒っていたようで、記事中ではこう記されている。

警察部長までもが平謝り

淑子の名誉のために述べておくと、船を利用した日に淑子は海開きの挨拶をしているので、完全に私用であったかどうかは判然としない。しかし、そんな事実関係よりも驚くべきは、この激怒ぶりである。

県会議場に乗り込んで弁明しようとしたというのだから、相当なものだ。現代でいえば、県知事の娘が議場に乱入して演説を始めようというのである。

当時の県知事は中央から派遣されてくる要職であり、その令嬢ともなれば誰もが下にも置かない存在だ。それが、度を越してブチ切れているのだから、周囲は震え上がったことだろう。

「一時は容易ならざる騒ぎ」と記録されているが、注目すべきは事態収拾に当たった面々である。書記官はもちろん、県警のトップである警察部長までもが「仲裁兼詫」つまり、仲裁しながら詫びを入れたというのだ。当時の警察部長といえば、県知事の次ぐ、県内屈指の権力者である。そんな役職の人物が令嬢に平謝りしている光景を想像すると、淑子の怒りがいかに凄まじかったかが分かるだろう。

父親から剣術を伝授されていたという淑子だが、気性のほうもしっかりと受け継いでいたようである(鉅鹿敏子『県令籠手田安定』中央公論事業出版 1976年)。

諜報員には「高慢な表情の美人」と映った

さらに淑子を調べてみると、もっと詳細な彼女の気性を記した史料が見つかった。後に淑子は、長崎県の士族・近藤範治という人物に嫁いでいる(人事興信所『人事興信録』1903年)。この範治という人は、篤志家で結婚後は夫婦で朝鮮半島に渡り元山で源興学校という学校を開いている。この学校は、当時朝鮮半島に生まれていた日本語で教育を行う近代式学校のひとつだった。

ここでまた淑子は事件に巻き込まれている。1904年に日露戦争が勃発すると、範治は陸軍に通訳として雇用され出征、乗っていた船が拿捕されて捕虜になってしまったのだ。こうして夫の留守に学校を守ることになった淑子だが、学校を管理する日本領事館は「女性ではいけない」と淑子を排除する動きをみせた。一度は追い出された淑子だが、生徒や父兄の支持を経て復帰、無事に夫が戻るまで学校を守り抜いたという。

そんな夫妻のことが、諜報活動のため、大陸へ向かう途中夫妻を訪れた石光真清(戦前に知られた軍事探偵)の回想録に書かれている。ここで石光は範治を無精ひげで無頓着だが、物腰が穏やかで愛想がよい人と記す一方で淑子には辛辣だ。

初対面の印象が「高慢な表情の美人」である。失礼といえば失礼だが、石光は軍事探偵、つまり人物観察のプロである。その目に映った第一印象がこれなのだから、淑子の雰囲気が相当なものだったことは間違いないだろう。

よく言えば「自立心が強く行動的」、悪く言えば「高慢で我が強い」

さらに石光は、こう続ける。

八雲の文献だけを読んでいると、ドラマにおけるリヨのイメージそのままに八雲に好意を寄せていた令嬢=よいところのお嬢さん像を想像してしまう。でも、どうだろう。これらの文献から浮かび上がってくる淑子というのは、県議会に乱入しようとし、領事館の圧力にも屈せず、そして駆け落ちまでするという驚くほど自我が強く、気性の激しい女性である。

父親譲りの剣術を身につけ、松江婦人会の会長として采配を振るい、男爵家の令嬢という立場をものともせず、自分の意志を貫き通す。よく言えば自立心が強く行動的、悪く言えば高慢で我が強い。

なぜ八雲は淑子を避けたのか

そんな淑子と、繊細で内省的な八雲。ウグイスを贈られて感動したのは事実だろうが、二人の関係がそれ以上発展しなかったのは、当たり前である。

なにしろ、八雲はエリザベス・ビスランドへの想いが成就しなかったことを内省していたはずだ(参考記事:11歳年下の女性にゾッコン…「ばけばけ」で描かれない、小泉八雲が来日直前に書いていた“ラブレター”の中身)。彼女は作家でジャーナリストという才媛で、八十日間世界一周を成し遂げた行動力の持ち主だった。八雲は彼女に惹かれ、プロポーズまでしたが拒絶されている。

確かに、意志の強い女性というのには、母性への憧れもあってひかれてしまう。しかし、自分はそういう女性とはうまくいかないと、自覚していただろう。

さらに、八雲がもっとも苦手なのは、女性のほうからグイグイと積極的に迫られることであった。このことは、息子の一雄もこう記している。

八雲は反射的に身を引いたのではないか

八雲の性格がよく表れているエピソードだ。彼は自分自身を「深い傷を抱えた詩人」として捉え、世俗の恋愛には馴染めないという自意識を持っていた。いわば、ロマン主義的な被害者意識である。

八雲は繊細すぎるがゆえに、自分自身を常に俯瞰してしまう。恋愛の瞬間に、傷つきたくない、自尊心を守りたい、噂が怖い、自分には荷が重い、そうした感情が一気に湧き上がってくる。その結果、惹かれはするが、逃げる。好意を抱きながらも、距離を置く。まさに「めんどくさい系ロマンチスト」である。

そして淑子である。気性が激しく、自我が強く、行動力は並外れている。権威に怯まず、県議会に乱入しかけ、領事館と渡り合い、最後には駆け落ちまでする。これは八雲が理想として描く「意志の強い女性」というより、あまりに強すぎる現実だった。

こうした女性が少しでも距離を詰めてくると、八雲は反射的に身を引く。「これは自分には無理だ」と。彼は完全に自覚的だったのである。

なので、本音のところウグイスの贈り物には感動しつつも「え? なんで生き物? ちょっと重くない?」と恐れおののいたのではなかろうか。

まさに「ジゴク、ジゴク」の心境だ。八雲のノイローゼが長引いたのは、これも一つの原因だったのかも知れない。(参考記事:だからセツは「気難しい外国人」を夫に選んだ…小泉八雲が「目病を放置した女中」に向けた“不器用すぎる優しさ”)