政策目標を上回るインフレ率が続いている

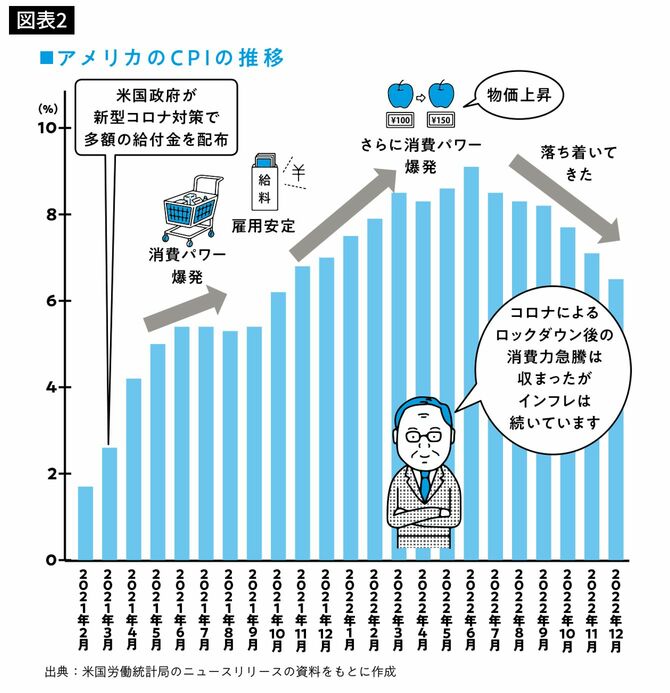

アメリカでは物価はどのくらい上昇しているのでしょうか。アメリカの消費者物価指数(CPI)を見てみましょう。

2017年以降、前年同月比はプラス2%程度で推移してきました。2020年半ばに、新型コロナウイルス感染症の影響で1%を下回る水準にまで落ち込みましたが、2021年3月に2.6%まで上がりました。それ以降、上昇の勢いが強まり、2022年3月には8%を超え、高水準が続いています。

アメリカの中央銀行にあたる「FRB」は、2%をやや上回るインフレ率を政策目標としていますので、目標を大幅に上回る物価上昇が続いていることになります。

背景にあるのは、コロナ禍で一時的に落ち込んでいた景気の回復とエネルギー価格上昇の2つが重なったためです。

それに加えて、物流費用の高騰、半導体などの部品不足、ロシアによるウクライナ侵攻が引き起こした資源高といった要因が重なり、需要が増加しているのに供給が間に合わず、物価上昇率を高めていったのです。

このような過熱する物価上昇を抑えるべく、FRBは金利の引き上げを実施し、2022年7月以降はCPIが低下傾向にあります。

ただし、変動の激しい食料品やエネルギーを除いた「コアCPI」は依然として6%前後の高水準で推移していることから、今後インフレが沈静化するかどうか、しばらくは注視する必要があるでしょう。

増税や利上げでインフレを抑制

アメリカでは2021年から実質GDPが潜在GDPを上回るインフレギャップが続いています。「欲しい」という人が大勢いるのに、モノやサービスが不足している状態です。このようなインフレを抑えるためにできる対策は2つあります。

①財政出動の抑制や増税

②政策金利の引き上げ

1つめは、公共工事や公共投資を減らすことで政府需要を減らし、実質GDPを減少させようとするものです。

また、増税は政策としては不人気ですが、市中にあるお金を減らす効果があります。アメリカで2022年8月に成立した「インフレ抑制法案」には、大企業への増税も含まれています。

2つめは、まさにFRBが進めている対策です。金利が上がれば、企業や個人がお金を借りにくくなり、自由に使えるお金が減ります。それによって景気の過熱を冷まし、実質GDPを減らそうとするものです。

実質GDPが減れば、需給バランスが改善し、インフレギャップから抜け出せます。金利の引き上げは、景気へのネガティブな影響があり、家計や企業に痛みをもたらします。それでも、インフレを放置するほうが悪影響が大きいとFRBは考えているのです。

その施策が功を奏し、2022年の後半には、CPIの上昇率が鈍化し始めています。さらに、もう1つの施策を次のページで見てみます。