どちらも「知の巨人」として知られる司馬遼太郎氏と立花隆氏が、1995年、オウム真理教の教祖・麻原彰晃を巡って激論を交わした。翌年に、この世を去ることになった司馬遼太郎氏のオウムへの怒りは、日本社会への遺言となった——。

※本稿は、松井清人『異端者たちが時代をつくる』(プレジデント社)の第1章「『オウムの狂気』に挑んだ6年」の一部を再編集したものです。

「オウム事件のときどう思った?」という問い

1995年5月16日、オウム真理教の教祖・麻原彰晃が第6サティアンの小さな隠し部屋で発見され、逮捕される。傍らには、966万2483円の現金と、菓子の「カール」や飲料水があった。捜査員が壁にあけた穴から担ぎ下ろしたとき、麻原は「重くてすみません」と呟いたという。

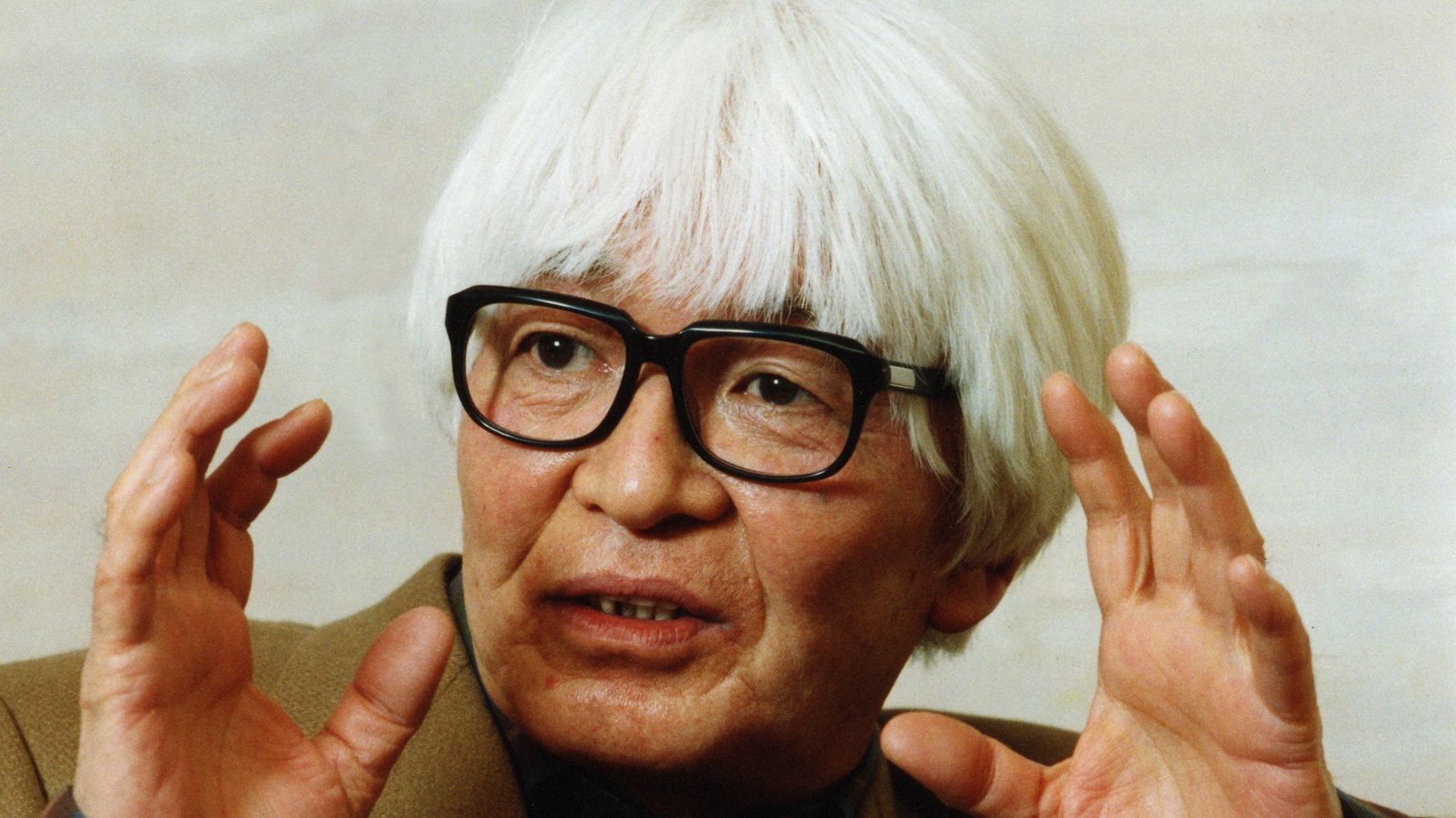

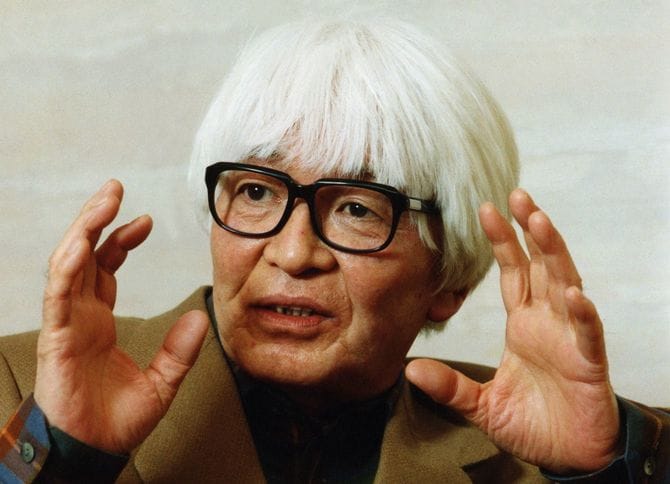

同年の『週刊文春』8月17日・24日合併号と翌週号は、オウム事件を巡る司馬遼太郎さんと立花隆さんの対談を掲載している。「知の巨人」2人の議論は、オウムの本質を見事に衝いていた。少し長くなるが引用する(原文を適宜、改行した)。

【立花】先生は事件についてどのような印象をお持ちですか。

【司馬】難しいですねえ。高度な意味ではなくてね。いまの若い人も、歳をとったら、自分の孫に「おじいちゃん、オウム事件のときどう思った?」ときかれる。しかしなかなか一言では言えないと思うんです。

人類に先例がないですね。人間たちがああもロボット化されるものかということ。人間の本性に惻隠の情というのがあって、だれもがひとの不幸を気の毒だと思うものですが、彼らは利害や感情の動機をもたず、芝生を草刈り機で刈るように不特定の大衆をガスで殺したこと。これはなにかなど、僕にはうまく言えないけれど、無理に言ってみましょう。

【司馬】難しいですねえ。高度な意味ではなくてね。いまの若い人も、歳をとったら、自分の孫に「おじいちゃん、オウム事件のときどう思った?」ときかれる。しかしなかなか一言では言えないと思うんです。

人類に先例がないですね。人間たちがああもロボット化されるものかということ。人間の本性に惻隠の情というのがあって、だれもがひとの不幸を気の毒だと思うものですが、彼らは利害や感情の動機をもたず、芝生を草刈り機で刈るように不特定の大衆をガスで殺したこと。これはなにかなど、僕にはうまく言えないけれど、無理に言ってみましょう。