吉原にとって脅威だった「非正規風俗」

吉原をもり立てる手立てはないか。NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」では、蔦重こと蔦屋重三郎(横浜流星)は毎回、そのための策を練っている。それは裏を返せば、蔦重の時代の吉原は、それ以前にくらべて元気が失われていたことを意味する。

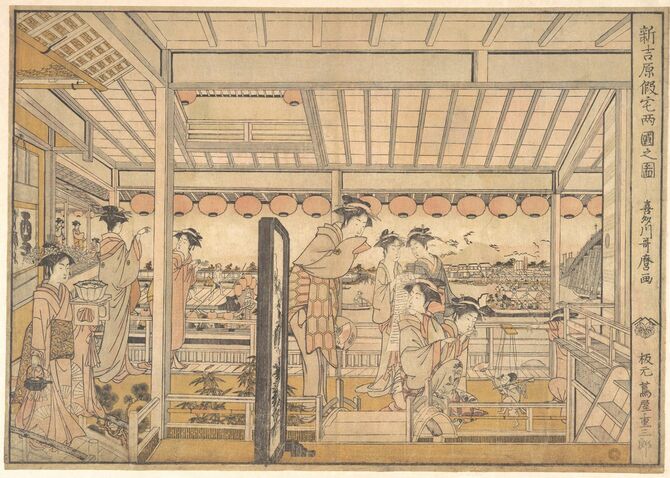

第12回「俄なる『明月余情』」(3月23日放送)では、「俄」と呼ばれた祭りの様子が鮮やかに再現された。

俄は明和4年(1767)以来、毎年8月1日から1カ月にわたって開催され、仮装した芸者や幇間らが車のついた舞台に乗って即興芝居を演じながら、大通りの仲の町を練り歩いた。第12回では、対立している大文字屋と若木屋が連日、雀踊りで対決した挙句、最後にはともに踊るようになる様子が描かれた。

このようにもり立てる必要があったのは、当時の吉原が転機を迎えていたからである。

吉原は江戸で唯一、公認の遊里だったが、現実には、江戸市中にはほかの場所にも多くの遊女がいた。吉原以外の遊里は「岡場所」と呼ばれ、江戸の各所にあった。とくに「江戸四宿」、すなわち品川、内藤新宿、板橋、千住の宿場には「飯盛女」という遊女がいた。

こうした岡場所はいずれも非公認だったが、いたるところにあるので取り締まりが困難で、さらには値段が安く、吉原のような面倒な手続きもなかったので庶民の需要があり、事実上、黙認されていた。こうした安い遊女屋は、吉原にとっては脅威だった。

江戸大際の遊郭で火事が頻発したワケ

また、時代が下るにつれ、中心的な顧客だった武家が財政難に陥り、吉原で遊ぶ余裕がなくなっていった。このため、身分が高く教養がある客を相手にする太夫や格子といった上級遊女が絶滅し、吉原は大衆化路線を歩むことになった。それが蔦重が若かったころの吉原だった。

大名や豪商のような客に頼れず、中下級武士や一般庶民を相手に営業しなければ廃れてしまう。それが蔦重の時代の吉原で、「俄」に力を入れて吉原観光の客を呼び寄せようというのも、大衆化を迫られていたからだった。

しかし、商人の知恵や経済力を活用した田沼意次の時代に、なんとか転機を乗り切った吉原も、松平定信が寛政の改革をはじめると、一気にしぼんでしまう。

天明7年(1787)から寛政5年(1793)にかけて行われた寛政の改革の目玉は、困窮する旗本や御家人を救うために、彼らが新興商人の札差などから借りていた借金を帳消しにする「棄捐令」だった。だが、その結果、江戸の金融界はほとんど恐慌状態に陥り、それまで羽振りがよかった客のほとんどが、吉原に通えなくなってしまった。

また、非公認の岡場所などが厳しく取り締まられ、職を失った私娼たちが大量に吉原に流入し、吉原の遊女の数は増えていった。

そのころから吉原では、火事が激増するのである。

火を放った犯人の正体

吉原が日本橋人形町のあたりにあった「元吉原」から浅草の「新吉原」に移ったのは、明暦3年(1657)のことだった。以後、延宝4年(1676)から慶応2年(1866)までの190年間に、22回も全焼している。しかも、そのうちの18回は明和5年(1768)から慶応2年までの100年足らずの間に集中している。

寛政の改革について前述したが、天保年間(1830~44)に水野忠邦が行った天保の改革では、さらに徹底して綱紀粛正が強いられた。江戸の岡場所が70カ所以上も廃され、遊女屋も私娼も吉原に送られたほか、天保の大飢饉で疲弊した農村からも、売られた娘が大量に吉原に流入した。

その結果、田沼時代には2000人余りだった吉原の遊女と禿の総数は、天保年間に約2倍の4000人台にまで膨張。遊女たちの置かれた環境は劣悪になり、多発する放火へつながっていったと思われる。

天保年間をはさんで、文化文政時代(1804~30)から慶応2年までの10回の火事には、主犯についての記録があり、いずれも遊女の付け火とされている。

死刑ではなく島流しのワケ

弘化2年(1845)12月の放火については、江戸時代末期の江戸を中心とした諸記録が集められた『藤岡屋日記』に概要が記されている。京町二丁目の川津屋の遊女、玉琴が腹の具合が悪くて客が帰ってしまったら、楼主の妻が玉菊を塵払いの棒で打ちのめした。耐えかねた玉琴は六浦、姫菊という2人の遊女と相談のうえ、放火を決意。内風呂の軒下に積んであった炭俵と薪に火をつけたところ、燃え広がって吉原が全焼したという。

また、嘉永2年(1849)には1年で3回も放火があり、とくに8月1日に京町一丁目の梅本屋が放火された騒動では、16人もの遊女が結託して火を付けていた。結果、遊女にろくに食事もさせず、稼ぎが少ないと殴る蹴るの暴行を加えていた梅本屋の実態が明らかになっている。

江戸時代には放火は大罪で、原則として火刑になり、ボヤで終わっても死罪を免れないのがふつうだった。ところが吉原の遊女の場合は、遊廓が全焼するほどの大火を招いても、ほとんどの場合、八丈島などへの流罪に減刑されている。町奉行所も彼女たちが、苦界のつらさに耐えかねての犯行であることを理解していたので、情状酌量されたのである。

ちなみに、河津屋に火を付けた3人はいずれも数えで15歳に達しておらず、遠島での自活が困難なため、いったん親元に返すなどの恩情措置があったようだ。

八丈島に流刑になった流人による記録『八丈実記』には、文化文政および天保年間に放火で流罪になった14例が記されている。このうち10人が女性で、5人は吉原の遊女だ。

また、先の事例では、藤岡屋の楼主の妻には、「叱り」(役所に呼び出されて奉行や代官から叱責される)のなかでもより重い「急度叱り」が科せられ、梅本屋は全財産没収のうえ楼主は流罪になっている。ひどいパワハラにおよんだ女郎屋の側も、それなりに処分されたのである。

火事を心待ちにしていた遊女の心境

ところで吉原が全焼すると、250日、300日などと期間を区切って、吉原以外の場所に設置した「仮宅」での営業が認められた。吉原からあまり遠くない浅草、本所、深川など、もともと岡場所があったような地域が選ばれることが多かった。仮屋も建てるが、多くは料理屋や茶屋、商家、民家などを借りて、女郎屋仕様に簡単な改装をほどこしたようだ。

しかし、全焼になるような火事がこれほど多かったので、仮宅営業は明和5年(1768)から安政2年(1855)の間だけで4500日もあり、「仮」とはいえないほど多かった。

とはいえ、仮宅はあくまでも仮で、揚げ代や祝儀金が安く、格式ばったしきたりも無視されたので、庶民にも利用しやすく、客は大幅に増えた。このため、経営危機だった遊女屋が仮宅で持ち直すことも珍しくなく、火事になるとよろこんで、消火活動はせずに借り店の受け借りに奔走する楼主もいたと記録されている。

また、楼主ばかりでなく、仮宅を心待ちにしていた遊女もいたという。日ごろ吉原の外に出ることができない遊女も、仮宅のあいだは町内の湯屋や寺社の参詣、あるいは舟遊びや花火見物にも出かけることができたからである。

1カ月で14万人が押し寄せた

だが、そんな自由もほんの束の間のことで、仮宅では客が増える分、遊女の労働も強化されることになった。

文化9年(1812)11月の火事で全焼したのち、浅草と本所で仮宅営業した際は、13人の遊女が一昼夜で91人の客をとったという記録がある。また、安政2年(1855)に発生した安政の江戸地震後の仮宅営業では、1カ月で14万人が遊んだという。遊女たちは平時をはるかに超える過酷な労働を強いられ、まさに馬車馬のように働かされたわけだ。

それに、そもそも仮宅は狭いので、高級遊女でも個室はあたえられず、1室を屏風などで仕切った割床で営業する必要があった。だから高級遊女ほど、もとの吉原に帰りたがったという。

過酷な状況に置かれ、やむにやまれず放火した遊女たち。彼女たちはひょっとすると、吉原の駕籠の鳥でいるよりも、八丈島で暮らしたほうが幸せだったのかもしれない。だが、残された女郎たちは、仮宅営業でさらに搾り取られながら、苦界での生活を強いられ続けることになった。