吉原の構造からわかる女郎たちの過酷な生活

蔦重こと蔦屋重三郎(横浜流星)、つまりNHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の主人公は吉原で生まれ育った。現在、ドラマのなかで蔦重は、客が減っている吉原を盛り上げようと手を尽くしているが、吉原とはいうまでもなく、きわめて特殊な地域だった。

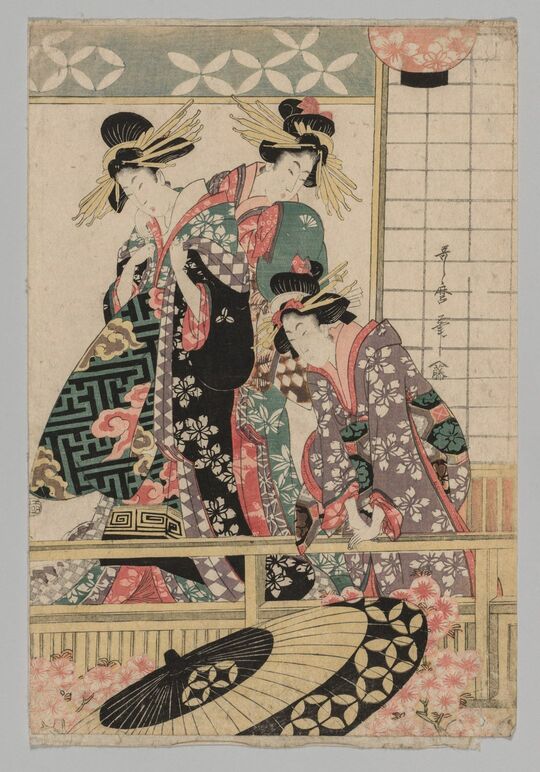

そこで遊ぶ男たちにとっては「遊里」という言葉が象徴する遊興街であったし、文化人たちが集う文化の発信地という側面もあった。しかし、とくにこの場所で働く女性たちにとっては、過酷すぎる土地だった。

「べらぼう」の第5回「蔦に唐丸因果の蔓」(2月2日放送)では、蔦重が面倒をみていた画才がある謎の少年、唐丸(渡邉斗翔)が姿をくらました。蔦重は幼馴染の花魁、花の井(小芝風花)に、唐丸はもう死んでいるかもしれないと嘆くが、彼女はこう返した。「まことのことがわからないなら、できるだけ楽しいことを考える。それがわっちらの流儀だろ」。

吉原で生きていくためには、せめて「楽しいことを考える」ように努めていなければ、日々を乗り越えることができない。そんな過酷な現実を物語っていた。実際、吉原は構造からして女性たちに過酷だった。その構造とは、「城」と同じだと考えれば理解しやすい。

遊郭と城郭の共通点

「遊郭(遊廓)」と「城郭」。2つの名称を並べてみれば、両者に共通点があるのは一目瞭然だろう。むろん、表記が似ているのは偶然ではない。

「郭(廓)」は「くるわ」と読み、「曲輪」という表記もある。城に興味がある人はわかると思うが、「曲輪(郭)」とは城のなかに造成され、削平して周囲と区別された平坦な区画のことを指す。それらは中世には土塁や空堀、切岸(人口の崖)で、近世になってからは石垣や水堀で囲まれることが多かった。

本丸、二の丸、三の丸といえば、聞いたことがない人はいないと思う。そのいずれも曲輪である。近世になると「丸」をつけて呼ばれることが多くなったのだが、相変わらず「曲輪(郭)」という表記ももちいられたし、意味はまったく変わらない(曲輪、郭、廓はいずれも同じ意味だが、以下、混乱を避けるために「郭」に統一して表記する)。

では、なぜ「遊郭」というのか。それは堀や塀で囲まれ、周囲のエリアから区切られ、城の郭にそっくりだったので「遊郭」「くるわ」と呼ばれるようになったのである。だが、後述するが、城郭さながらなのは、堀に囲まれているところだけではなかった。

出入り口は大門の1カ所だけ

なぜ城の「郭」に見立てられることになったのか。それは吉原誕生の経緯を知れば理解しやすい。

幕府が成立したばかりのころの江戸では、傾城屋と呼ばれた遊女屋が繁盛したが、幕府の公認は得られなかった。そこで庄司甚内という傾城屋の楼主(主人)が町奉行に、公認の遊女町をもうけてほしいと掛け合い、数度の陳情を繰り返した末、大坂夏の陣も終わった元和3年(1617)に認められた。それが吉原のはじまりだった。

場所はのちの吉原とはまったく違う。現在の中央区日本橋人形町のあたりで、当時は葦が生い茂る湿地帯であり、都心から外れた僻地だった。「よしわら」という呼び名は「葦原」に由来する。そんな土地を造成し、四方に堀をめぐらせ、その内側に傾城屋が建ち並んだ。

出入り口は大門の1カ所だけで、女郎の逃亡を防ぐとともに、不審者を取り締まりやすくするためだった。出入り口を限定し、防御を固めて監視体制を厳重にする。また、侵入した敵を袋小路に追い詰めて殲滅する。そのような城郭ならではの特性を、吉原は備えていたのである。

だが、江戸の町は急速に拡大し、吉原の周囲にも人家が建ち並ぶようになると、幕府は街中に遊郭があることで風紀が乱れ、治安が悪化することを嫌い、明暦2年(1656)、吉原を移転させることにした。その翌年正月、江戸の7割を焼き尽くした明暦の大火が発生し、吉原も灰燼に帰したが、移転は大火の前に決まっていた。

敵の視線をふさぐ城郭の構造そのもの

幕府が提示した場所は、本所(墨田区南部)か浅草寺裏の日本堤(隅田川による水害を防ぐために幕府が築いた堤防)の南側の千束村(台東区千束)だった。ともに当時は田んぼのなかで、隅田川を渡らなくていいことから日本堤が選ばれた。

傾城屋の主人たちには不本意だったようだが、営業可能な土地が5割増しになり、それまで昼間だけの営業だったのが夜の営業も許可されるなど、吉原側にとっての利点もあった。

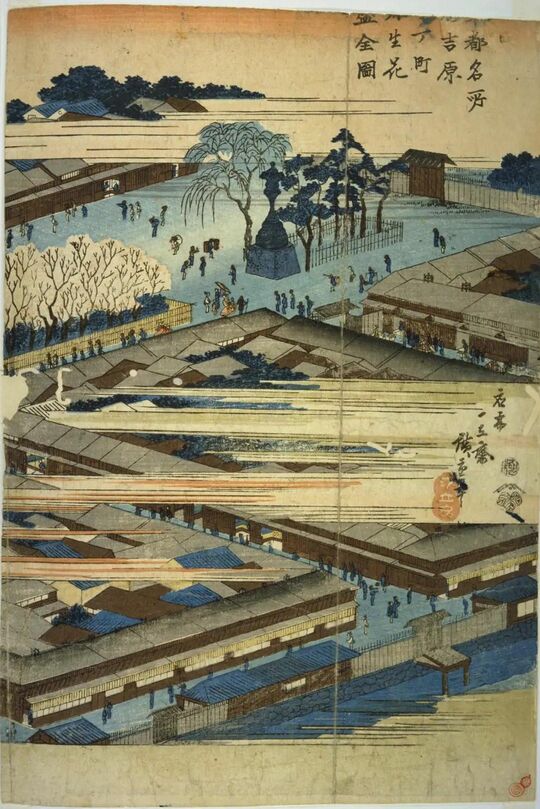

こうして東西327メートル、南北245メートル、総面積2万760坪の長方形の町があらたな遊郭となり、移転前の元吉原に対して新吉原と呼ばれた。基本的に元吉原の構造が踏襲され、周囲は「お歯黒どぶ」と呼ばれた幅2間(約3.6メートル)の堀で囲まれた。その幅は当初は5間(約9メートル)だったともいわれ、さらに堀の内側は高い黒板塀で囲まれていた。

その唯一の出入り口が大門で、しかも大門にたどり着く道筋も一つだった。新吉原は浅草聖天町(台東区浅草6~7丁目)から三ノ輪(台東区三ノ輪)を結ぶ日本堤の中ほどにあって、どこから向かうにせよ日本堤を通るほかなかった。

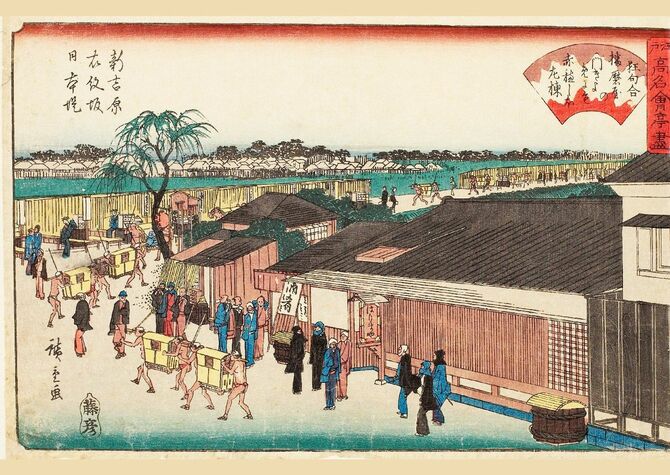

吉原の入り口付近は土手八丁と呼ばれ、そこから衣紋坂を下るのだが、この坂は大きく曲がりくねっていて、堤の上からは吉原の入り口が見えなかった。これは敵の視線をふさぐ城郭の構造そのものである。

衣紋坂を下って約90メートル(50間)の五十間道を経ると、ようやく大門があった。

江戸城並みの入城規制と監視体制

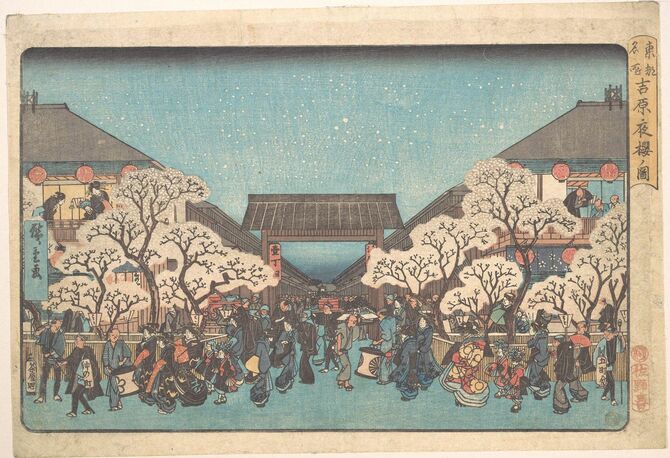

大門をくぐると仲の町というメインストリートが、反対側の堀の位置まで真っ直ぐ続いていた。その通り自体は広くて開放的にも見えたと思われるが、大門自体、かなり物々しい出入り口だった。その右側には高札があって、吉原でのさまざまな禁止事項が書かれており、そのなかには「医師之外何者によらず乗物一切無用たるべし」と書かれていた。

要するに、医者以外の者は旗本であろうと大名であろうと、大門の前で駕籠を降りなければならなかったのだ。こうした規制も城を思わせる。たとえば江戸城では、二の丸と三の丸のあいだの大手三の門には下乗門の別名があった。この門の前では、御三家以外の大名は駕籠を降りなければならなかったからである。

大門を入ってすぐ左右にもうけられた番所と会所も、吉原に城のような監視体制が敷かれていることを物語っていた。

左側の番所は瓦葺で、町奉行所の与力や同心、岡っ引きらが常駐し、郭内の騒動などを取り締まるべく目を光らせていた。また、右手の会所は板葺きで、俗に四郎兵衛会所とも呼ばれ、吉原から逃げ出そうとする女郎に目を光らせていた。

脱出はほぼ不可能

もっとも、男性は徒歩であれば基本的に自由に出入りができた。一方、女性は会所に立ち寄って用向きを伝え、「切手」と呼ばれる通行証を受けとって入り、大門を出る際にまた提示しなければならなかった。女郎が変装して逃亡するのを防ぐためだった。

吉原の女郎たちはたいてい、経済的に困窮した親に売り渡されていた。そして、客が年季証文を高額で買い取って身請けしてくれでもしないかぎり、原則として10年は年季奉公する必要があった。だが、その前に性病などで命を落とすケースが非常に多い。そのため「足抜」とか「欠け落ち」などといわれた逃亡を企てる例は少なくなかった。

しかし、火事などのあとで郭の外に仮宅営業している時期ならともかく、吉原から足抜するのは困難を極めたという。唯一の出入り口である大門では、四郎兵衛会所が彼女たちの出入りに目を光らせ、ほかは高い塀に囲まれ、それを乗り越えてもお歯黒どぶがあった。

足抜や欠け落ちは、女郎と恋愛関係にある「間夫」と呼ばれた男が手引きをすることが多かったが、成功例は稀で、仮に成功しても、親などの親族が残りの年季分を肩代わりさせられ、親兄弟が遊女屋の下人になることもあったという。

また、逃亡が発覚した女郎は見せしめの意味もこめて、苛烈な折檻を受けた。裸にして両手両足を縛って天井から吊るし、竹棒で殴り続けるというような。こうした折檻で命を落とす例も少なくなかったようだ。

つまり、城郭さながらの吉原にとって、女郎は守るべき味方でもあり、攻めるべき敵でもあった。いずれにせよ、吉原は女郎にとって、城郭同様に戦場だったといえるだろう。