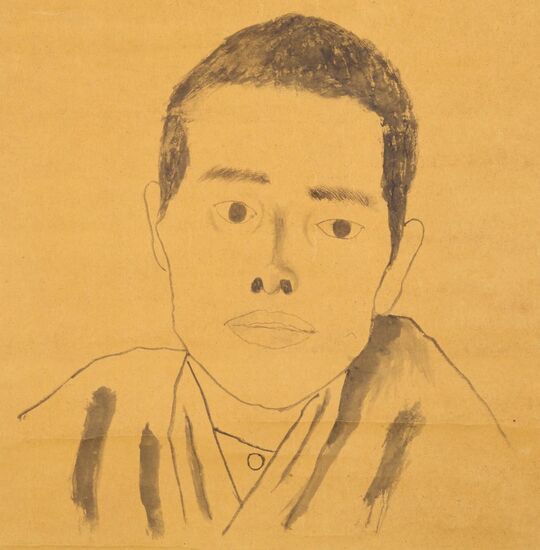

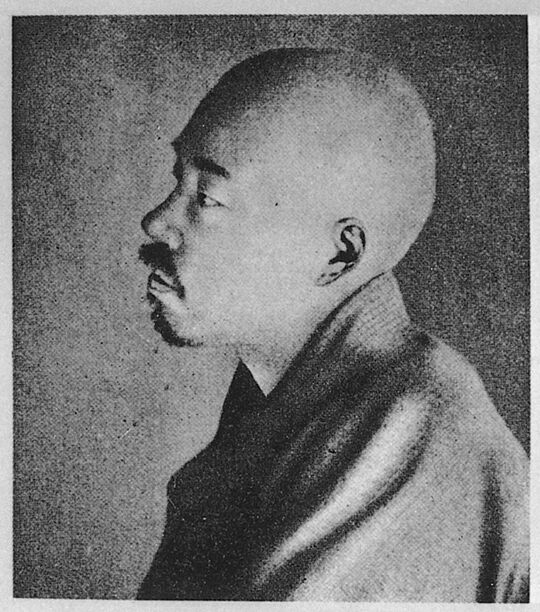

自らの結核を出発点とした明治の俳人

「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」

正岡子規といえば、この俳句が有名ですね。現代風にいえば、「柿を食べていたら、法隆寺(奈良・聖徳宗総本山の寺院)の鐘が鳴った。ああ、秋を感じるなあ」という句です。

当たり前のことを言っているだけのように思えるかもしれません。しかし、これがまさに子規が編み出した「写生」という句作のスタイルなのです。

絵画にたとえるとわかりやすいのですが、水墨画のように墨でふわふわと描く絵画もあれば、目の前にあるものをリアルにデッサンする写実的な絵画もあります。

リンゴならリンゴの形をシャッと描く写実主義を自らの俳句の世界で実践したのが、子規なのです。風景を観察し、言葉にする写生句を重視しました。

そんな子規ですが、「正岡子規」というのは雅号(ペンネーム)で、本名は「正岡常規」といいます。

21歳のときに結核を患い、せきとともに血を喀出(喀血)したのですが、「子規」というのはホトトギスの別名。「鳴いて血を吐くホトトギス」という言葉から、喀血に苦しんだ自分自身になぞらえたペンネームにしたのです。

子規の俳句の出発点には病気、特に結核による喀血が深く関わっており、これこそが子規の俳句の原点となっています。まさに文学と病気が一体となったような俳人・歌人なのです。

喀血を機に学業よりも「書くこと」を選択

病に冒されたというとインドア系の印象がつきまといますが、もともと子規はスポーツ好きの活発な青年でした。

明治5(1872)年、第一大学区第一番中学(そののち開成学校、現・東京大学)のアメリカ人教師、ホーレス・ウィルソン(2003年野球殿堂入り)が、日本に初めてベースボールを紹介し、生徒たちに教えたといわれます。

子規は明治17(1884)年、東京大学予備門時代にベースボールを知り、試合にも積極的に参加していました。

明治22(1889)年には、郷里の愛媛・松山にバットとボールを持っていき、松山中学の生徒たちにベースボールを教えたりもしました。

また、子規といえば、夏目漱石との関係も外せません。帝大の同窓生であり、ともに病気に悩まされた仲でもありますが、同じ慶応3(1867)年生まれの漱石とは、親友同士だったのです。

第一高等学校(現・東京大学教養学部)時代に漱石と苦楽をともにして、帝国大学にも進みますが、前述のとおり、21歳での喀血をきっかけに学校をやめようか考えるようになります。親友の漱石は考え直すように子規を説得しましたが、学業よりものを書くこと、俳句をつくることに心が向いたことや、病気で死ぬかもしれないという懸念から、最終的には退学を決意しました。

その後、子規は、叔父の友人であった陸羯南のもとを訪れます。新聞『日本』の創始者の陸に「新聞記者として働かせてほしい」と直談判したのです。

こうして子規は、大正3(1914)年まで発刊されていた『日本』の新聞記者として働きました。結局、陸は仕事を任せただけではなく、子規が亡くなるまで生活の面倒も見るなど、全面的にサポートしたのです。

療養をかねて漱石と52日間のルームシェア

新聞記者としての仕事や句作を続けていた子規の転機は、明治27(1894)年の日清戦争でした。子規は従軍記者として戦場である中国東北部・遼東半島へと赴き、戦地の様子を報道しましたが、中国から帰国する途中、船上で大量に喀血をして、歩くこともままならない重体となってしまいます。

28歳のときでしたが、それ以上仕事を続けられなくなった子規は、療養生活をするため地元・松山に移ります。そこで子規が頼ったのが、親友の漱石でした。

一時期、松山で中学教員をしていた漱石は、子規といまでいうところのルームシェアをしていたのです。

2人は52日間、同じ家を借りて暮らしましたが、子規は療養に努め、漱石は2階を居間として使用していました。もともと漱石が住んでいた家に、日清戦争の従軍記者として中国から瀕死の状態で帰国した子規が転がり込んできたという感じです。

その間、漱石のつくった俳句を、子規が添削することもありました。

漱石はロンドン留学へと発ちますが、ロンドンから子規に宛てて手紙を書いたりもしています。

「死ぬまで書かせてくれ」と100回の連載を完遂

明治の言論界を代表する新聞『日本』に、子規は随筆『病牀六尺』を連載し、34年と11カ月の人生を終える死の2日前まで執筆を続けました。

最期の年となる明治35(1902)年、当時は死に至る感染症だった結核菌が脊椎に感染したことによる「脊椎カリエス」に襲われ、背骨が痛み、寝たきりになったことから、連載が一時中断されることがありました。

しかし、そんな困難な状況にあっても、子規は「自分は書きたいんだ」と強く訴え、こんなことを手紙に綴っています。

(明治35年5月20日ごろ 古島一念宛書簡)

書くことが唯一の生きる証し

この手紙を受けて、新聞『日本』の編集長は「死ぬまで毎日載せる」と約束し、連載が再開。子規は連載記事を新聞社に送るための封筒を依頼し、100枚の原稿を送り続けました。

これに対して新聞社は300枚の封筒を送り、子規を励まし続け、子規は100回の連載をやり遂げました。

『病牀六尺』(岩波文庫)

そうやって子規は死の直前まで連載を書き続け、ついに最後までやり遂げたのです。

『病牀六尺』(岩波文庫)

子規はそう語り、どんなに苦しくても生きることによって楽しみを見出すことが大切だと説きます。子規にとっては、書くことが唯一の生きる証しであり、楽しみでもあったのでしょう。