孤児として祖父を看取った「ヤングケアラー」

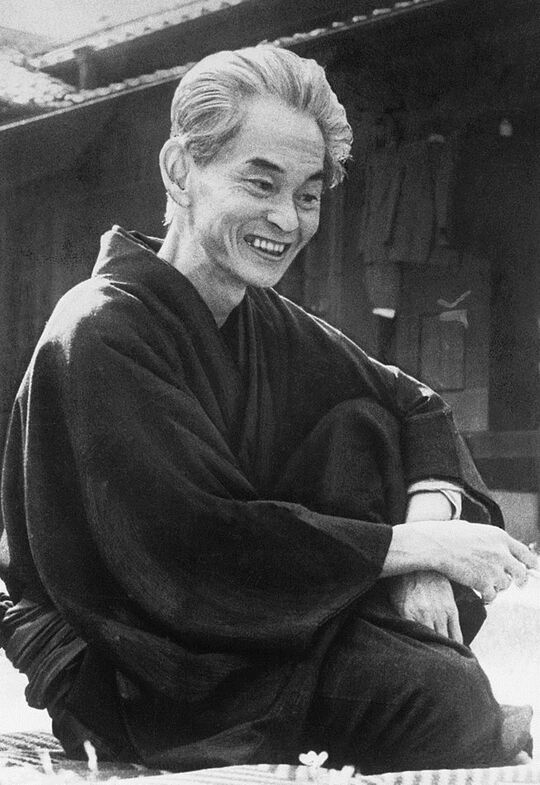

川端康成は明治32(1899)年、大阪市で生まれました。父親は開業医で、漢詩文や文人画を嗜む教養のある人でしたが、川端が2歳のときに亡くなり、さらに3歳のときには母親も亡くしています。

そのため、幼い川端は母方の実家に預けられ、祖父母に育てられました。ところが、川端が7歳のときに、祖母も亡くなってしまいます。残された祖父も、川端が15歳のときに病に伏せ、川端が介護した末に亡くなってしまいます。

いまでは日常的に家族の世話や介護を担う子どもは「ヤングケアラー」と呼ばれますが、川端はまさにヤングケアラーだったのです。

次々と肉親が亡くなる現実を目の当たりにして、川端は幼いながらもつねに「死」を間近に感じていました。15歳で孤児となった経験は、のちに小説家としての人生にも、大きく影響することになります。

両親に続き、川端が7歳のときに祖母も亡くなってからは、祖父が亡くなる15歳まで、祖父と2人暮らしでした。川端を育ててくれた祖父は次第に老いていき、目も見えなくなり、晩年は寝たきりだったといいます。

寝たきりの祖父の介護を写実的に記録

祖父が1人で動けなくなってから、川端はずっと介護をしていたのです。

そのころのことを短編実録小説『十六歳の日記』に綴っています。タイトルにある16歳は数え年で、満年齢で14歳のとき。寝たきりの祖父の病状を写実的に記録した日記を26歳のときに発表したのです。

この日記には、10代の川端が、学校から帰宅しては祖父の介護をする様子が詳細に綴られています。祖父の“下の世話”をしていたことも記されており、当時の介護の大変さが、ひしひしと伝わってきます。

『十六歳の日記』(『伊豆の踊子・温泉宿 他四篇』岩波文庫に収録)

川端は祖父が亡くなると、母方の親戚である黒田家に引きとられました。とても勉強ができる少年だったため、第一高等学校(現・東京大学教養学部)に進み、その後、東京帝国大学文学部国文学科を卒業。やがて、文芸誌『新思潮』を通じて、作家としての道を歩み始めます。

人の愛情の裏表に敏感であったワケ

川端の作品は、孤児であったことが大きく影響しています。人の愛情に対してとても敏感だった川端は、昭和43(1968)年に日本人初となるノーベル文学賞を受賞したとき、毎日新聞夕刊に随筆『思ひ出すともなく』を寄稿しました。

自分が孤児であったことが多くの巡り合わせを生み、人生において恵まれたことを次のように述べています。

『思ひ出すともなく』(『一草一花』講談社文芸文庫に収録)

少年のころから寝る前に、その日の出来事を振り返り、自分に親切にしてくれた人々に対して合掌し、感謝の気持ちを示していたのです。人に優しくされることに、人並み以上に深い感謝の念を抱いていたことが伝わってきます。

こうした習慣から、川端は他人の愛情を本質的に、そして敏感に深く受け止めました。

その半面、人の愛情の怖さも知っていたのです。

女性編集者をじっと見つめ続けて泣かす

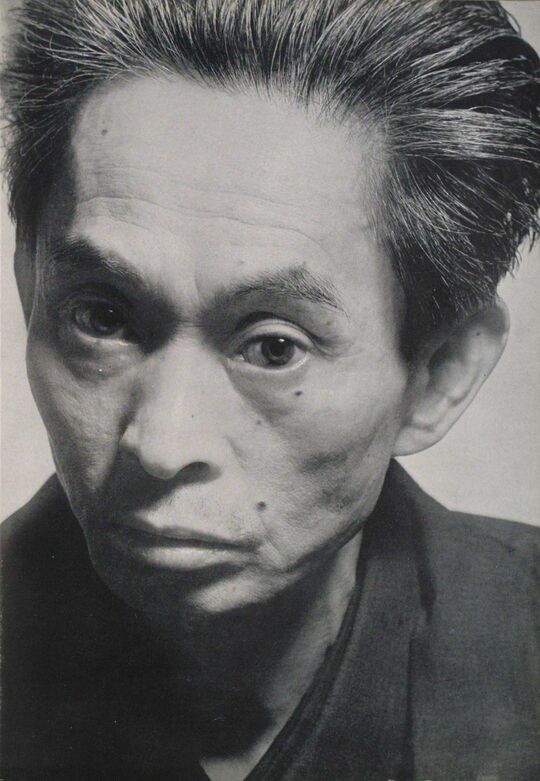

一般的な少年とは異なる経験を重ねてきたことから、川端の作品には、ほかの作家が描く男女の恋愛や人間関係とは異なる“変態的”ともいえる偏った世界観が描かれています。

1つには“処女崇拝”の傾向が強かったということが挙げられます。

代表作『眠れる美女』『伊豆の踊子』など、いくつかの作品では「処女性」をテーマの1つにしています。

女性に対する思いは強いものの、男女の関係になってしまうのが怖い。「実際に触れて性関係を結んでしまうと、何かが壊れてしまう」と強く怯えているようなところがあるのです。

実際、川端の女性との距離のとり方は、ある種独特のものがありました。「女性編集者を泣かせた」という有名なエピソードでは、編集者が鎌倉の川端邸を遠くから訪れたにもかかわらず、元来無口な川端は何もしゃべらず、ギョロッとした目でじっと彼女を見ているだけ。

大御所作家にずっと見続けられるという緊張感に耐えられなくなったその女性編集者は、ついに泣き出してしまいます。

驚くのは、それを見た川端が、とくにフォローするでもなく、「どうかしましたか?」と疑問を呈したというのです。

ストーカーを扱った異色の“変態小説”

川端康成というと、学校の教科書に作品が載るノーベル賞作家だということもあり、なんとなく高貴で美しく、ピュアな作品を漠然とイメージするもしれません。

しかしその実、男女の関係にしても、出会い、愛し合い、お互いに求め合うというふうな一般的な関係にはない、まったく違った世界観を描きました。

どういうことかというと、自分にとって美しい者を一方的に追いかけるという“非対称的な関係性”を描くことが多いのです。

ところが、どんな変態的でいびつな恋愛像であっても、川端という天才的な文豪の手にかかると、限りなく美しく描かれてしまうのが、さすがにノーベル賞作家のすごいところです。

たとえば、長編小説『みずうみ』では、現代でいう「ストーカー」を扱った異色の変態性を描いています。

美しい黒目のなかを裸で泳ぎたい

主人公の桃井銀平は、高等学校の教師でしたが、教え子との恋愛事件を起こして教職を追われます。銀平は足の指が曲がっており、その醜さが強調されているのですが、美しい少女を見ると憑かれたように、あとをつけるという異常な行動を繰り返します。

気に入った美しい女性を見かけると、あとを追ってしまう奇行癖のある銀平が、ある少女の美しい黒目のなかの「みずうみ」を裸で泳ぎたいと願う物語なのです。

どうでしょう、なかなか変態的な観点ですよね。銀平の行動は、まさにストーカーそのもの。美しい女性を見つけては、とにかくつけ回すのです。川端は、このように描写しています。

『みずうみ』(新潮文庫)

この作品が発表された昭和29(1954)年当時、「ストーカー」という言葉はありませんでしたが、その概念は現代のストーカー行為と同じです。

そんな作品にもかかわらず、川端の圧倒的な筆力によって描かれる世界観は、本来はあってはならない共感すら呼び起こすのですから恐れ入ります。

勃たなくなった老人たちの会員制秘密クラブ

「セックスフレンド」ならぬ、一緒に横になり添い寝するだけの相手のことを「添い寝フレンド」(俗称・ソフレ)といいますが、川端にはそのソフレをテーマにした中編小説『眠れる美女』もあります。

三島由紀夫が「熟れすぎた果実の腐臭に似た芳香を放つデカダンス文学の逸品」と評した名作です。ちなみに「デカダンス」とは「退廃」という意味です。

舞台は、男性としての機能をなくしてしまった(つまりアソコが勃たなくなった)老人たちが集まる秘密クラブ。会員制の宿に入り、ビロードのカーテンをめくると、その向こうには睡眠薬で眠らされた美しい女性たちが横たわっています。

眠れる美女を、愛撫しても抱きすくめてもいい。しかし、性行為に及んではいけないというのが、この会の鉄則です。

主人公の老人は、静かな寝息を立てている娘の横に添い寝し、過去に触れ合った女性の体を思い出します。唇、うなじ、乳房、手首、脇腹、そして口から発する匂う吐息、肌の感触についての精緻な描写は、さすがの筆力としか言いようがないほどのリアリティがあります。

川端作品の特徴は、相手とのいかなる感情的な交流も愛の葛藤も、一切排除されていること。性的な交わりもなく、恋愛や性をテーマにした文学作品のなかでも、異色の存在です。

ここまで深く“偏愛”を追究した作家は、川端をおいてほかにいないといっても過言ではありません。だからこそ私は、川端こそ究極の「愛の専門家」だと思うのです。