※本稿は、近藤絢子『就職氷河期世代』(中公新書)の一部を再編集したものです。

氷河期世代をはじめ、その下の世代も年収は低いまま

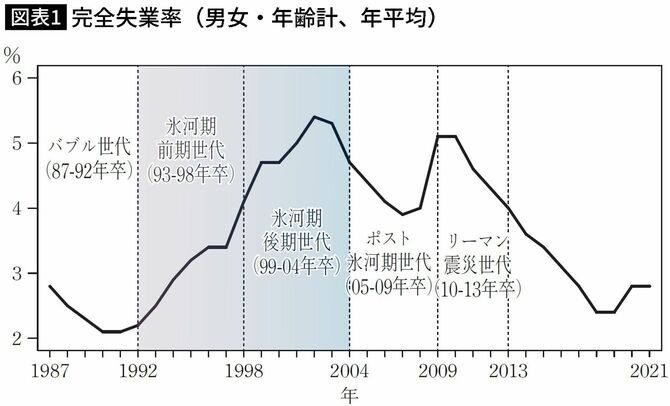

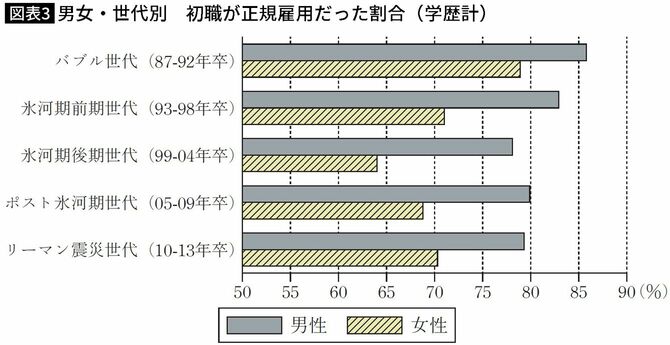

1993年から2004年の間に学校を卒業した就職氷河期世代を中心に、その前後の世代も含めて、雇用や年収の推移や家族形成、世代内の格差や地域間移動などを概観したところ、女性に関しては、出生率の下げ止まりや出産後の就業継続率の上昇など、上の世代よりも良くなっている部分もあったが、男性の年収や世代内格差については、氷河期をきっかけに生じたネガティブな変化が、ポスト氷河期以降の世代でも続いている傾向が見られた。

就職氷河期世代、特に後期世代が、すぐ上のバブル世代に比べて、卒業後長期にわたって雇用が不安定で年収が低いことは、従来から繰り返し指摘されてきた。これに加えて、氷河期世代より下の世代も、景気回復期とされる2000年代後半に卒業した世代も含めて、雇用が不安定で年収が低いままであることもわかった。

90年代からの不景気は、単なる景気循環を超えて、労働市場に構造的な変化をもたらした可能性が高い。

ここでは特に、経済的に親に依存する層の拡大や、若年期の不安定雇用がもたらす老後の生活不安に焦点を当てて、現に顕在化しつつあり、今後ますます深刻化していくであろう問題について論じる。そのうえで、これから取りうる対策について、すでに失われてしまった人的資本蓄積機会への対応としてのセーフティネットの拡充と、これ以上の喪失を防ぐための雇用政策に分けて考えていこう。

親が高齢になるにつれて経済的に依存できなくなり困窮

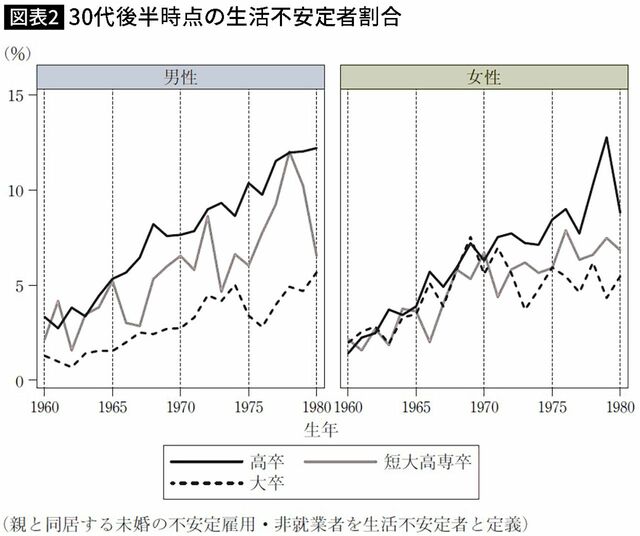

就職氷河期世代で所得分布の下位層の所得がさらに下がり、ポスト氷河期世代以降も下位層の所得が上がらないことによって、所得格差が拡大傾向にある。とりわけ、ニートや孤立無業者といった社会との接点に乏しい無業者や、正規雇用の職に就いておらず親と同居する未婚者の割合が、就職氷河期世代以降の世代で増加している。その多くが親に経済的に依存していると考えられ、親世代が高齢となり経済的支援を受けられなくなると生活が立ち行かなくなる。

氷河期前期世代にあたる団塊ジュニア世代では、すでに問題は顕在化しはじめており、より一層雇用状況が厳しかった氷河期後期以降の世代の親が後期高齢者となるころには、さらに増えていくことが懸念されている。

数十万人から百万人が経済的に自立できていないという現実

もちろん、就職氷河期世代であっても、男性の大半は正規の職に就いている。また、女性に関しては、上の世代よりはキャリアと家庭の両立がしやすくなっている面もあるだろう。しかし、経済的に自立できていないと思われる層が世代人口全体の数%を占めているのも事実だ。就職氷河期世代は約2000万人、そのうちの数%であるから、数としては数十万人、あるいは百万人を超えているかもしれない。

「8050問題」という言葉がある。80代の親と50代のひきこもり状態の子供からなる世帯が、しばしば経済的に困窮したり社会的に孤立したりすることを指す。ひきこもり状態の子供の生活の面倒を見ていた同居の親が高齢となって、介護が必要となったタイミングで支援につながるケースも多いが、最悪の場合は、要介護となった親も社会的に孤立した子供も公的な支援につながれないまま、孤立死する事件も起きている。

「8050問題」そのものは、就職氷河期世代が50代になるより前から指摘されてきた問題だし、狭義にはあくまでも、高齢に至るまで公的支援を受けられずにいるひきこもりの子供とその親の問題だ。しかし、ひきこもり状態のようにすぐに福祉の介入が必要という段階には至っていなくても、未婚の低所得者で、実家住まいで住居と食事を親から提供されて何とか生活が回っている、といった状態の人は、就職氷河期世代以降の世代で確実に増えている。

未婚の低所得者が50代に、その親は80代になりつつある

人口の多い団塊ジュニア世代が50代を迎え、狭義の「8050問題」への社会的関心が高まるとともに、親に経済的に依存している未婚の低所得者の問題が、いわば広義の8050問題として取り上げられることも増えてきている。

一方で、狭義の「8050問題」をはじめとする社会的孤立の問題と、親に経済的に依存している未婚の低所得者の経済的自立の問題は、重なる部分も大きいものの、対策としては区別して考える必要があると思う。

収入アップや社会復帰への公的支援が必要なのに…

親に経済的に依存している未婚の低所得者のかなりの割合が、収入は低くても就業はしている。彼らに有効なのは、より収入の高い仕事へステップアップするための職業訓練や、介護サービスや公営住宅などの現物給付を含む金銭的支援だ。一方、ひきこもり状態の人や長期にわたって孤立無業状態にある人には、まずは社会とのつながりを取り戻すためのきめ細やかな支援が必要であろう。

どちらの支援も必要だが、対象となる層も取るべき対応も別物である。それにもかかわらず、親に経済的に依存している未婚の低所得者の経済的自立の問題を論じる際に、なぜか長期無業者を念頭に置いた社会参加に関する議論に話題がすりかわっていきやすい。数十万人を対象とした金銭的支援となると、どうしても財源の問題が避けられないため先送りされやすい、と考えるのは邪推だろうか。

生活保護の手前の段階で救済する制度がない

既存の社会保障の枠組みでは、就業はしているが所得が十分でない者に対する再分配がほとんどない。高齢でもなく障碍もない場合、生活保護以外の制度がないのだ。

非正規雇用から失業した場合、雇用保険の失業給付金も十分にはもらえないことが多い(酒井2020)。2011年より施行されている求職者支援法は、この点の緩和を目指したものであるが、あくまで職業訓練の受講を容易にするための制度であり生活保障として十分とは言えない。生活保護基準にはぎりぎり入らないような、最貧困層のすぐ上の所得階層にいる現役世代に対するセーフティネットが薄い。

このことは、2000年代に「ワーキングプア」という言葉が流行した時にすでに指摘されていたが、この20年でほとんど改善されていない。

年金も低く、貯蓄も少なければ老後は困窮してしまう

もうひとつ、将来大きな問題となると懸念されるのが、低年金・低貯蓄に起因する老後の困窮だ。現在は経済的に自立できている人の中にも、将来のための貯蓄をする余裕はないというケースも多いだろう。それに加えて、これまで無業や非正規雇用だった期間が長いほど、払い込んできた厚生年金保険料が少なく、その分将来支給される老齢厚生年金の額も少なくなる。要するに、現役時代の収入が低いともらえる年金も少なくなるのだ。

日本の社会保険制度が逆進的であるという指摘は従来からなされてきた(例えば酒井2020)。2016年までは、パートタイム労働者は、週あたりの所定内労働時間が正社員の4分の3(おおむね30時間)以上でなければ被用者保険(会社で入る健康保険)の加入対象ではなかった。

国民年金に40年加入しても、月額6万6250円しかもらえない

勤め先の社会保険に入れない場合は、国民健康保険や国民年金に加入する必要があるが、雇用主負担分がないため、国民健康保険のほうが被用者保険よりも、同じ所得の人が払う保険料が高い。

国民年金保険料も所得によらず定額であるため、所得が低いほど負担率が高くなる。しかも、現役時代に国民年金にしか加入していないと、将来もらえる年金額は加入期間のみに依存して決まる老齢基礎年金のみになる。2024年現在の老齢基礎年金支給額は、40年以上加入していた人で月額6万6250円である。基礎年金だけではとても生活できないことがわかるだろう。

年収が低ければ厚生年金の額も低く、格差は老後も続く

厚生年金に加入していた時期がある場合は、その期間の長さや報酬額に応じて老齢厚生年金が加算される。報酬額が高ければ天引きされる年金保険料も高くなるので、その分老齢期にもらえる年金も増えるという仕組みだが、これは現役時代の所得格差が老齢期にそのまま持ち込まれるという作用も持つ。

なお、厚生年金の加入対象は2016年以降、所定内労働時間が週20時間以上で月額賃金が8万8000円以上の労働者へ段階的に拡大されており、おそらく今後は、他に主たる生計者のいない非正規雇用者の大半は厚生年金に入ることになる。これは大きな前進だが、2016年時点ですでに氷河期後期世代は40歳近くになっており、過去に加入していなかった期間は取り戻せない。

また、フリーランスの業務委託など雇用契約ではない働き方には適用されないし、厚生年金に加入していても報酬額が低ければ、年金額もその分低くなる。適用拡大自体は歓迎すべきことだが、それだけで問題が解決するわけではない。

ますます多くの高齢者が生活保護を受けるようになる

さらに、将来低年金が懸念される非正規雇用者は、未婚で子供がいないことも多い。世代全体で見ると就職氷河期世代はむしろ出生率が下げ止まりを見せていた時期ではあるが、個人レベルで見ると、初職が非正規雇用だった人は男女問わず40歳までに結婚する確率が低く、子供の数も少ない。つまり、将来低年金が懸念される人ほど、老後を子供に頼ることもできない場合が多い。

就職氷河期世代が高齢期を迎えると、現役時代の厚生年金加入期間や報酬額が十分でなかったために、年金だけでは生活が成り立たない単身高齢者世帯が増えることが予想される。現時点ですでに、生活保護受給者の半数以上が65歳以上の高齢者だが、今後はさらに増えていくだろう。

既存の枠にとらわれないセーフティネットの拡充を

就職氷河期世代はすでに中高年であり、20代、30代の時期に失われた就業機会について、いまから取り返すことは難しい。無論、すでに行われている各種の就労支援を継続し、能力開発の機会を提供したり、非正規雇用者の正社員登用を促進したりすることによって、今後さらに傷が広がることを防ぐ努力は必要である。

しかし、2003年の「若者自立・挑戦プラン」にはじまり、近年の「就職氷河期世代支援プログラム」に至るまで、過去20年にわたって様々な施策が行われてきたにもかかわらず、経済的に親に依存する未婚の低所得者や社会的に孤立傾向にある無業者の増加は防ぎきれなかった。

年齢を重ねるほど教育訓練投資の効率は下がることも考えると、就労による経済的自立が難しい層が一定数存在することを受け入れて、福祉の拡充を具体的に検討し始めるべき段階に来ているのではないだろうか。

前述のとおり、今の日本の税・社会保障の枠組みでは、就業はしているが所得が十分でない者に対する再分配が不十分で、社会保険の仕組みはむしろ逆進的ですらある。そもそも、雇用保険をはじめとする社会保険方式のセーフティネットは、過去に保険料を拠出していなければ給付を受けることができず、若年期からずっと雇用が不安定な者にとっての救済策にはなりえない(酒井2020)。社会保険によらない仕組みが必要だ。

給付付き税額控除、「負の所得税」を再検討してもいい

社会保険によらないセーフティネットとして、既存の制度では生活保護制度があるが、保護を受けるための条件が非常に厳しく、生活保護の条件を満たすところまで困窮してしまってから再度経済的に自立するのは容易ではない。そこまで困窮する前に、適切な支援を行うことで経済的に自立した状態に戻すための仕組みが必要だ。2015年に施行された生活困窮者自立支援法は、就労に困難を抱える無業者への支援としては一歩前進であった。これに加えて、特に、就労しているのに十分な収入を得られない層に対して、就労意欲を削ぐことなく、収入の底上げをするような支援ができると良いだろう。

例えば、欧米では実際に導入され、一時期日本でも盛んに議論されていた給付付き税額控除、いわゆる「負の所得税」は、一定以下の所得の人に対して、労働所得に比例した給付を行うものだ。必ずしも給付付き税額控除が最適な形式であるとは限らないが、既存の制度の枠にとらわれない発想で議論を深めていく必要があるだろう。

参考文献:酒井正(2020)『日本のセーフティーネット格差─労働市場の変容と社会保険』慶應義塾大学出版会