※本稿は、黒木登志夫『死ぬということ』(中公新書)の一部を再編集したものです。

がん研究者の実弟は膵臟がん患者の最長生存例

私の弟は膵臓がんから生還したひとりである。1996年のある日の夜、「今日、会社の健診で腹部エコーを受けたところ、膵管が拡張していると言われた」という電話があった。私は、膵臓がんは膵管にできるがんであることから、拡張があったのは小さながんができて膵管が詰まったのではないかと考え、翌日、かつて仙台の研究室で机を並べていた高橋俊雄都立駒込病院院長に診察をお願いした。

画像としては発見できなかったが、膵液の細胞診でがん細胞が発見された。膵頭十二指腸摘出により、8mmの小さながんが発見された。28年後の今日までがんの再発はない。主治医によると、彼は膵臟がんの最長生存例だという。この例では、非常に運がよいことに、エコー検査で膵管拡張が発見された。そして、本人がすぐに決断し、手術を受けたことが奏功した。退院後、弟と私は、最初に見つけてくれた臨床検査技師にお礼に行った。

急性白血病からの生還

天才的な水泳選手、池江璃花子は2019年2月、オーストラリアでの合宿中に体調不良により急遽帰国した。18歳のときである。急性白血病と診断されたが、強力な化学療法のあと、骨髄の造血細胞を入れ替える骨髄移植により、完全に回復し2021年の東京オリンピックに出場した(なお、池江は東京都江戸川区の西小岩小学校の出身で、大相撲の翔猿と同窓。往年の名横綱栃錦は下小岩小学校の出身。全くの余談であるが、私は南小岩小学校の卒業生である)。

テノール歌手のホセ・カレーラスも骨髄移植によって白血病から回復した。ホセ・カレーラス国際白血病財団を設立し、さらに、アメリカ臨床がん学会の際にチャリティコンサートを開いている。

妹は大腸がんで、ステージ4で4年生存した

私の妹は、肝機能の異常を指摘され、CTを撮ったところ、直径10cm大をはじめとして複数の転移巣が肝臓に発見された。原発がんは一番発見しにくい小腸と盲腸の交差点の大腸がんであった。妹も私も諦めかけたが、千葉大学病院の松原久裕消化器外科教授から、「今のがん治療は、先生の時代とは違うので、治療を受けてください」と言われた。

実際、それから4年間化学療法を受けながら、彼女はほとんどの時間を家で家族と暮らすことができた。その間、小学校低学年だった孫は6年生にまで成長した。助けることができなかったのは残念であったが、この4年間は、彼女にとって大きな贈り物であった。

マイポリープ、自身も大腸がんになった経験

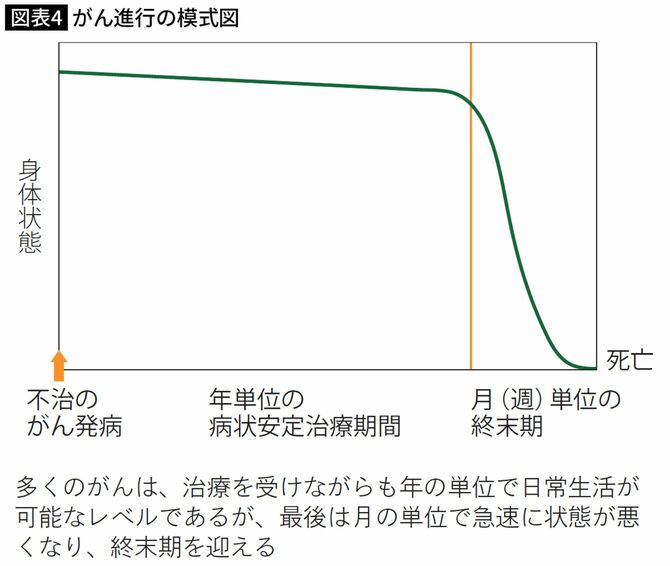

私の弟妹の話が続いたが、次は私自身の早期がんである。56歳のとき、できたばかりの大腸がんを発見し、以後毎年大腸検査を受け、今日まで31年間になんと58個のポリープをとった(図表1)。

最初のポリープは、ドイツのハイデルベルクに出張していたときであった。出血の様子から痔だと思った。ネッカー川にかかる橋の上からハイデルベルクの古い街並みを見ながら、これでは、「アルト・ハイデルベルク」ならぬ「へモ(編集部註:ヘモは痔のこと)・ハイデルベルク」だと思った。

31年間で合計58個もの大腸ポリープを摘出した

日本に帰ってから、スキー仲間の大倉久直(国立がんセンター)に内視鏡検査をお願いしたところ、直腸に10mmくらいの双子山状ポリープが見つかった。顕微鏡標本を見たところ、なかなか立派ながん組織が粘膜内にあった。粘膜の外に出ていないので、これなら大丈夫だろうと、自分で顕微鏡を見て確信した。

ポリープが10mmになる前に切除しているので、その後がんはひとつも見つかっていない。このくらいの数になると、取る方も取られる方も、今年はいくつかと楽しみになってくる。

がんの罹患、死亡リスク

国立がん研究センターは、一生のうちにがんと診断される確率とがんで死ぬ確率を計算している。

日本人が一生のうちにがんと診断されるリスク(2019年)

・男性:65.5%(3人に2人)

・女性:51.2%(2人に1人)

がんで死亡するリスク(2022年)

・男性:26.2%(4人に1人)

・女性:17.7%(6人に1人)

医学の進歩で、がんの3分の2は助かる病気になった

どんながんが多いのであろうか。

・男性:前立腺がん>大腸がん>胃がん>肺がん>肝がん>

・女性:乳がん>大腸がん>肺がん>胃がん>子宮がん

治療成績のよい前立腺がん、乳がん、早期発見しやすい大腸がん、胃がん、子宮がんが上位のがんに名を連ねているのは、不幸中の幸いと言うべきかもしれない。

5年生存率

がんの治療成績は、診断から5年後の生存者で判断される。2009年から2011年にがんと診断された人を5年間にわたり追跡した「5年生存率」は、

・男性:62.0%(5人に3人)

・女性:66.9%(3人に2人)

である(この数字は、がん以外で死ぬ確率で補正した「相対死亡率」である)。がんになっても、およそ3分の2は助かっていることになる。

このように、がんの3分の2は助かる病気になった。確かに、わが国の死亡原因の第1位はがんであるし、難治性のがんは少なからず存在するが、身の回りを見てもわかるように、がんから回復した人、闘病中でありながら普通に暮らしている人はたくさんいる。しかし、ひと昔前、1960年代までは、がん告知は死刑宣告と同じように受け取られていた。今では、「告知」という言葉も使わなくなった。

基本的ながんの進行、5つのステージとは?

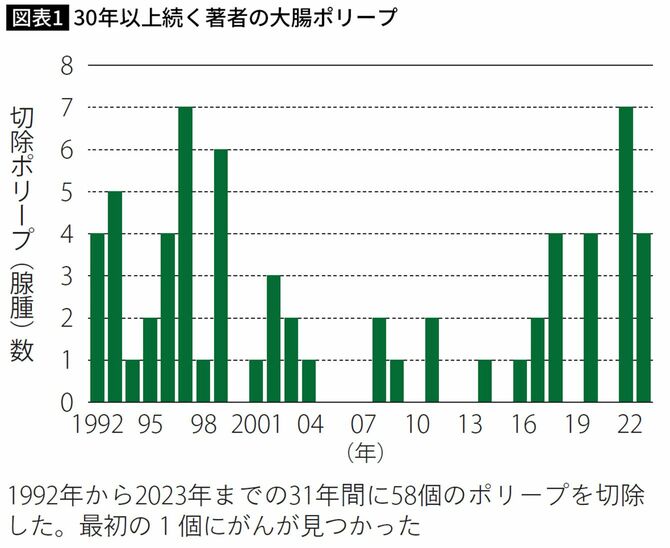

がん腫の進行は上皮からの浸潤の程度でステージを分ける。上皮はいくつかの層に分かれている。管の最表面に上皮細胞層、その下に基底膜があり、筋肉(平滑筋)の薄い層がある。さらに一番外側には漿膜というソーセージの皮のような薄い膜がある(図表2)。

がんのステージは、ローマ数字で0期からIV期まである。その分類は、臓器ごとに腫瘍の大きさ(T)、リンパ節転移の有無(N)、遠隔臓器への転移(M)の組み合わせで決まっているが、基本的には、図表2に示すように、粘膜上皮のすぐ下の基底膜から顔を出しているか(I期)、漿膜を破っているか(II期)、リンパ節転移があるか(III期)、遠隔臓器に飛び火しているか(IV期)によって分けている。

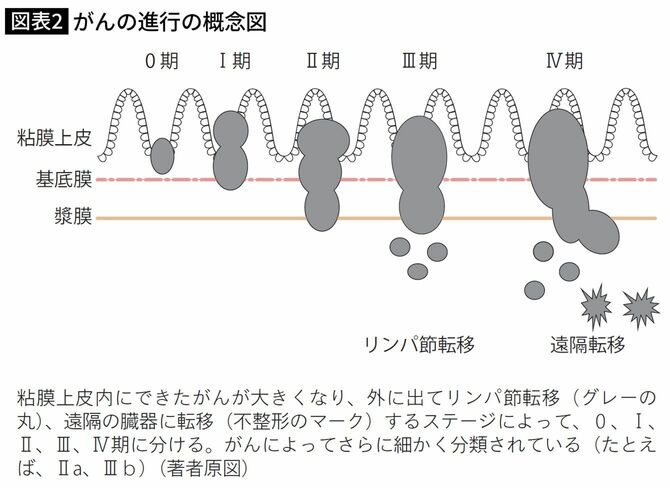

がんの中には、予後の良いがんもあれば、悪いがんもある。ステージ別の典型的ながんの5年生存率の推移を図表3に示した。いずれのがんも、ステージの進行にしたがって生存率が落ちてくる。なお、以下に示すABCDの分類は、説明をわかりやすくするために、著者が類型化したものである。

A 前立腺がん型:I期からIII期までは80%以上の生存率であるが、IV期には50%まで落ちる。がんのなかでは、最も良好な治療成績である。

B 大腸がん型:I期からIII期まで80%から60%台まで緩やかに生存率が落ちるが、IV期になると20%まで低下する。このタイブのがんとしては、子宮がん(頸部、体部)がある。乳がんもIII期までは同じ傾向をたどるが、IV期は40%近くである。

C 胃がん型:I期からIII期まで80%から40%台まで下がるが、IV期はさらに10%以下になる。このタイプのがんが最も多く、肝臓がんが同じ傾向を示す。

D 膵臓がん型:I期でも40%、IV期になると1.5%にまで低下する。最も厳しいがんである。食道がん、肺がんは、IV期が5〜10%の生存率と膵臓がんほどではないが、厳しいことに変わりがない。胆管がんと胆のうがんは、膵臓がんと同じくらい悪いと言われているが、I期、II期で手術可能であれば、治療成績は80%以上である。

図表3に見るように、どんながんでも、ステージが進行すると治療成績が悪くなる。内視鏡手術によって、早期の胃がんが治った人は多いため、ともすると胃がんを軽く考えている人がいるかもしれないが、進行すると、5年生存率は8%まで低下するのだ。

白血病など、血液のがんは、どこかの組織に局在しないので、細胞の種類などによって分類する。

多くのがんは、年単位の猶予期間を与えてくれる

がんには家族と生活する時間がある。

今まで余り言われてこなかったが、がんは恐ろしいだけではない。がんには意外なメリットがある。多くのがんは年の単位でかなりゆっくりと進行することだ。

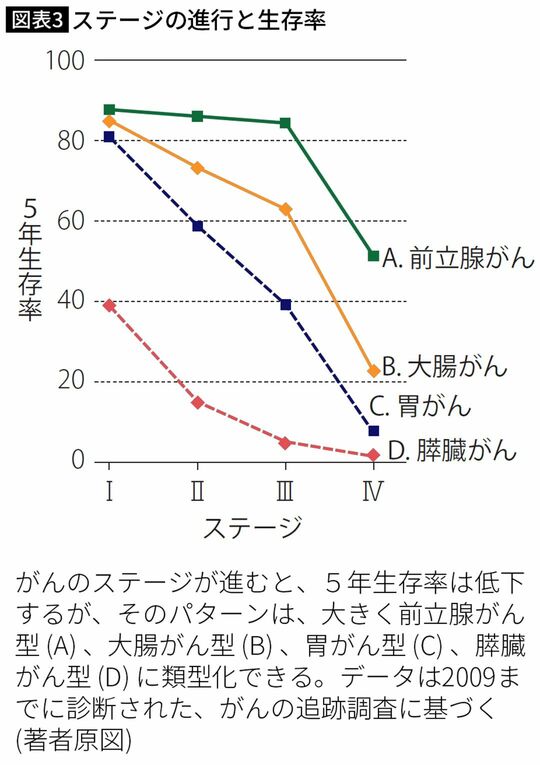

前出の私の妹の場合は、進行したIV期の大腸がんで発見されたにもかかわらず、化学療法などにより4年もの間家で過ごすことができた。薬の副作用で苦しんだときがあったにしても、その間、旅行もできたし、孫の成長を見ることもできた。それは貴重な時間であった。

年の単位で進行し、月の単位で悪化する

エディンバラ大学のマーレィ(Scott A.Murray)は、がんの進行を図表4のように模式化して示した。大部分のがん患者は、がんを患っていても、年の単位で日常生活が可能である。しかし、最後の段階に来ると、月の単位で急速に容態が悪化し、緩和医療の対象となり、死に至る。この点、循環器疾患や老衰、認知症とは大きく異なっている。

作家の五木寛之が2023年新年号の『文藝春秋』誌に書いているように、がん患者が残された余命のなかで最後の海外旅行に行くなど、日本人の死生観が大きく変わってきた。がんとがんによる死を冷静かつ自然に受け入れる時代になってきたと思う。これは素晴らしいことだ。

それでも、がん患者は、自分の体内のがん細胞を嫌でも意識することになる。ときどき声をかけてみる。

(小高賢『老いの歌』岩波新書、