「パワハラではない」という拒絶への失望

研修医だった何十年も前、私は上級医から厳しく鍛えられた。

それは今の目から見れば「パワハラ」と認定されるようなものだったかもしれないが、教えるほうも教わるほうも、当時はそのような認識がなかった。

指導する立場になり、私も上級医の方法を真似た。それもまた、今の目から見れば「パワハラ」であったと、思い返すに冷や汗がでる。

誤解を恐れずに申し上げるならば、パワハラという現象が過去に存在したこと「そのもの」の問題自体は相対的には大きくない。あくまでも「相対的には」という話であり、決して小さい話なのではないけれども。

より大きな問題は、往時の行為をパワハラと認識し、自らをアップデートし、そして振る舞いを改善できないことである。問題そのものよりも、問題を問題と認識できないほうがより大きな問題なのだ。

「いじめ」にしても「誹謗中傷」にしても加害者は「なんでこの程度のことで、みんな怒っているのだろう」と無反省な態度を取りがちだ。だから、問題は解決しないのだ。「自分が若い頃もこうだった」と過去の体験を再生産している限り、いじめも誹謗中傷もパワハラも止まらない。過去の経験を再生産するものか、という断固たる決意と認識が大切なのだ。

私は、兵庫県知事斎藤元彦氏があれをやったこれをやったというエピソード自体よりも、それを咎められた知事本人が、「パワハラではない」と自己認識のアップデートを拒み続けていること自体に大いに失望している。自己認識をアップデートできない人物はリーダーでいる資格はない。

自覚する私と他人が言い当てる私との距離

私は立場性や党派性に興味関心がない。

だから、男社会でふんぞり返るためのトロフィーとして女性を手にしようという気持ちが欠片ほどもない。むしろ、愛する女性のためならばそういう「男社会」からドロップアウトすることも上等だといつも考えている。

「偉い人」の歓心を買うために非生産的な会議に参加したり、役に立たなそうな業務を引き受けたりするくらいなら、さっさと帰宅して今夜の夕食の準備をしたい派なのである。

「そんなことはない、お前は女性を男社会のトロフィーとして扱うホモソーシャル野郎だ」と宣言することは誰にでも可能だが、それを証明できる人はいない。

私が私自身の感じ方を十全に理解しているという自信はなく、無意識のうちに感じている、無自覚な感じ方も存在するのであろうが、少なくとも私が何を考え、感じようが、他人がそれを正確に言い当てる可能性は、私の自覚する私の感じ方の正確性よりは、高い保証はない。

私がどのような家事を日々行い、どのように育児に参加しているかをここで述べるつもりはない。それはわれわれ夫婦の間で見いだした最適解であり、関係ない外野に査定されるのは本意ではない。

「その程度の家事で、家事をやったつもりになるな」みたいな誹謗中傷をされるのもまっぴらごめんである。というか、そういうのってモラハラと言わないのだろうか(妻に言えば絶対にそうなる)。

何が起きても心を変えることのない人たち

もちろん、私のような感じ方をする男性は少数派なのかもしれない。しかし、少数派なのだから、そのような存在は無視しても良いというわけでもあるまい。そういう男性は現前するし、特に若い世代では増えてきているように思う。

あるタイプの女性を描写したとき、フェミニストの多くは「それは女性をステレオタイプ化している」と憤慨する。その憤慨は正当なもので、平べったい同じようなタイプの女性しか描写しないのは問題であろう。

であるならば、「男はみんなホモソーシャルな社会で成り上がりたい、ミソジニーな連中なんだ」という意見もやはり、同じロジックで「男をステレオタイプ化」してはいないだろうか。

「過度な一般化」はオールマイティ理論と親和性が高い。オールマイティ理論とは「全てにおいて成立する(オールマイティ)が、それ故に意味のない理論」のことだ。

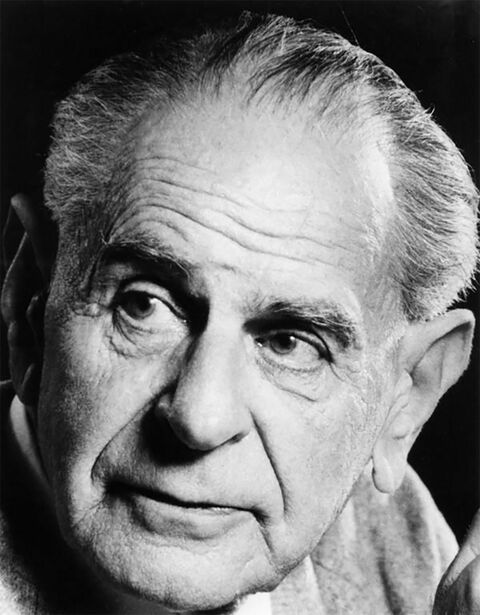

これはカール・ポパーの言う反証可能性の否定と言い換えてもいいだろう。

ポパーが批判したのは、フロイトやアドラー、マルクスの「献身的追随者」であった。フロイトやアドラー、マルクス自身ではないことがポイントだ。

ポパーによれば、彼らはどんな出来事でも自分の偏愛する理論で解釈してしまい、何が起こっても心を変えることがないのである。

自分が自分の最良の批判的吟味者であれ

この反証不可能性をポパーは批判したのだ。ポパーは、アラン・マスグレーブがマルクス主義を「反証不可能なマルクス主義」と「反証されたマルクス主義」に分けて執筆したことに、そしてマルクス主義の一部は検証可能かつ反証可能で、科学的であることを喜んだと言われている。

そうしてみると、前述の、「男のステレオタイプ化」をし、反証可能性を全否定して、自身の理論のオールマイティ性を主張するのは、フェミニストというよりも、一部のフェミニズムの「献身的追随者」ということになるのかもしれない。何事も内省なしに、宗教的に盲信してしまえば学問の名を借りた(悪い意味での)宗教となるのだ。

医学論文を書くときは、「考察」のところで、必ず研究の「リミテーション(制限)」を書くのが一般的だ。制限の存在しない科学論文は存在しない。そして、論文の執筆者自身が、自分の論文の最良の批判的吟味者であるべきなのだ。

よって、研究者は自分の行った研究に内在する「制限」を(できるだけ)全て開示する。そのことが逆説的に論文の科学性を担保する。科学者が科学(あるいは科学・技術)のオールマイティ性を信じている、というのは門外漢の素朴な思い込みに過ぎない。もっとも、なかには夜郎自大に自分の研究を誇大に広告する人もいないではないが、そういう論文は決して高く評価されない。

恣意的に用いられるマンスプレイニング

よくある「マンスプレイニング」というコトバの使い方も、とても恣意的に使われうるので要注意だ。

マンスプレイニングとは「Man」と「explaining」を合わせた造語で、女性の側が求めているわけでもないのに、男性が上から目線で説明する振る舞いを指すという。

しかし、ウィキペディアによると、「現在ではより広く使われるようになり、年令や性別を問わず、男性が誰に対しても見下したような口調で説明すること」を指すのだそうだ。要するに、このような新語は意味が使い手によって変じ続けたりするのだ。だから、このような言葉において「定義は何だ」とつっかかっても不毛な議論になることが多い。

もちろん、(その定義の厳密性とは関係なく)マンスプレイニングという現象が存在するのは間違いないだろう。それがかなり普遍的な社会、あるいは業界が存在しそうなことも容易に推測できる。

ただし、何をもってマンスプレイニングで、どういう説明の仕方ならマンスプレイニングに該当しないかは明示されない。よって、この言葉は恣意的に用いることができる。

「マンスプレイニング」という言葉の危うさ

誰かに意見されたり、注意されたりしたときに「あー、それってマンスプレイニングだ」と問答無用に言い放ってしまえば、それは無敵の言葉に変じてしまう。

この一種のオールマイティ性に、「マンスプレイニング」という言葉の一種の危うさがある。

ガザ地区の爆撃を批判すると「反ユダヤ主義だ」とアメリカなどでは強い非難が起きるそうだが、ユダヤ人のやることに懸念や反論をすれば全て「反ユダヤ主義」とラベリングしてしまえば、それは一種の「無敵状態」であろう。もちろん、同じロジックを「イスラモフォビア」に置き換えても同じことが言えるだろう。

要するに、大事なのは論理の「構造」である。その構造に何を代入するかによって意見が変われば、それは問題の構造よりも「立場」が大事、ということになるのだ。

女性、あるいは男性のフェミニストの「献身的追随者」が、「あなたの言ってることはマンスプレイニングだからダメだ」みたいな断言をするときの、まさにその言い方自体が実は問題なのではないか。

彼女、あるいは彼はまさに「上から目線で、自分のほうが相手より知識が豊富であるという思い込みを前提に」なされる言説だからだ。「マンスプレイニングだろ」という言い方そのものが(Manではないかもしれないのだけれど、その本質として)マンスプレイニング的だという皮肉である。

話者が男か女かは関係ない

性別や年齢に関係なく、誰かが誰かに意見したり、知識を披露するのはコミュニケーションとして当然のことであろう。ある程度の説明、ウンチクの披露、情報の提供に全て目くじらを立ててマンスプレイニングだと非難していたらコミュニケーションはなりたたなくなってしまうだろう。

そのようなウンチクが行き過ぎて鼻につくようになるのは問題だが、それはその人個人の態度の問題である。あるいは程度の問題である。

それが「男性であるがゆえの問題」と主語が大きくなるのは、個別の事象の過度の一般化と言えるかもしれない。

女性だってウンチクが鼻につく可能性はすでに前述のとおりである。「ウンチクが鼻につく」といえばいいのであり、話者が男か女かは関係ない。それをわざわざ「マン」の問題に拡大するのは、まさに一種の差別主義だと言えないだろうか。ここにもパワハラの根がある。