給与が毎年上がるから生涯賃金が上がらない

【海老原】次に「日本型は給与が上がるから、生涯賃金が上がらない」という話をしましょう。前回話した通り、日本は査定によって毎年給与が上がるのに対し、欧米(のノンエリート)には査定昇給がほとんどありません。欧州の労働者が給料を上げようと思ったら、昇給ではなく、全員一律にベースアップする型の賃上げしかないのです。これって、給与カーブそのものの上方シフトだから、生涯賃金の上昇につながります。

一方日本型だと、定期昇給で毎年給与が上がりますが、それは、1年先輩の人の去年の給与と変わっていません。つまり生涯賃金は増えない。これが「給与が上がるから、生涯賃金が上がらない」という意味です。

給与カーブが上方改定されない理由

【江夏】給与カーブを見るとき、日本は縦軸の数字が固定していますが、欧米はその数字自体が変わります。外部労働市場が発達していますから、高い給料を払わないと、いい人が来てくれないからです。従って、縦軸の数字もいじらないといけなくなる。日本の場合、年功カーブが強いことで多くの労働者が今の組織に留まるよう動機づけられ、外部労働市場が停滞してきました。

【海老原】それは特にアメリカの場合ですね。ヨーロッパだと産業別労働組合が発達していますから、産業横断の組合と経営者団体が交渉で協定賃金を決め、傘下企業の該当労働者が全員一律で賃上げとなります。日本は企業別組合だから、経営との交渉は個別となり、そうすると自社だけ賃上げしたら、他社に比べて不利になると経営者が尻込みするわけです。

ここまでの説明でお分かりかと思いますが、給与が査定で年々アップする幻惑と、企業別組合による「すくみ」で、日本は給与カーブが上方改定されないという、世界的に見れば稀な環境にあります。

なぜ出し惜しみするのか

【江夏】私的に言わせてもらうと、企業が給与を上げ渋ることによる経営上のインパクトをもっと考えてほしい。会社はケチだと見透かしてしまった社員が会社にもたらすものは何か。こうした冷めた関係が経営目標の達成を阻害しているかもしれないんです。賃上げは当然費用を伴いますが、従業員による貢献意欲、他社に先んじて上げることで得られる評判、労働市場での競争力を考えると、投資として悪くない。日本の人事は、経営者や財務部門など、社内ステイクホルダーを説得することの大変さもあってか、「労働力はコスト」という固定観念にとらわれ過ぎているのかもしれません。

【海老原】「コスト」と思って出し惜しみするのは、江夏さんのいう「市場がない」ことにもよるでしょうね。アメリカだと、給与が高くないと転職者が集まらないから、上げざるを得ません。日本の場合、辞めないから採らない。だから市場ができず、外部採用などしないのだから、昇給は社内コストの増加にしかならないと。

日本には給与を上げるメカニズムが働いていない

【江夏】より正確にいえば、賃金体系だけではなく、福利厚生や教育費も含んだトータルの人件費を見るべきでしょう。この企業で働くといい目を見られそうだ、近しい人にも勧めたいと働く人に思わせるように、お金をかけられるかどうかです。

【海老原】「辞めないし、採らない」と、それをさぼるわけです。アメリカは市場という“荒波”にさらされている。ヨーロッパは産業横断組合が社会に組み込まれている。どちらも給与を上げるメカニズムが確立されているが、日本には両方ともない。

【江夏】人的投資しないと社員が頑張らないのが欧米で、日本はそれをしなくても頑張る経営をやってきたというわけですね。日・欧米で歴史的経路は異なりますが、現在は経営がグローバル化し、しかも世界的な労働力不足なので、「日本に閉じた」論理が通じなくなっていると思うんです。

【海老原】ただ、労働力不足といっても日本の場合、この30年間で大卒者が1.6倍に増えています。以前は四大卒の多くが男でしたが、今では女性も四大に行くようになり、それが人口減少分を補っているので、学生レベルはさほど落ちていません。むしろ決定的に減っているのは、非ホワイトカラーと非正規領域です。この領域で人材不足ますます深刻になり、獲得競争が激化するでしょう。

【江夏】同意します。最近は非正規の給与もどんどん上がっていますから。

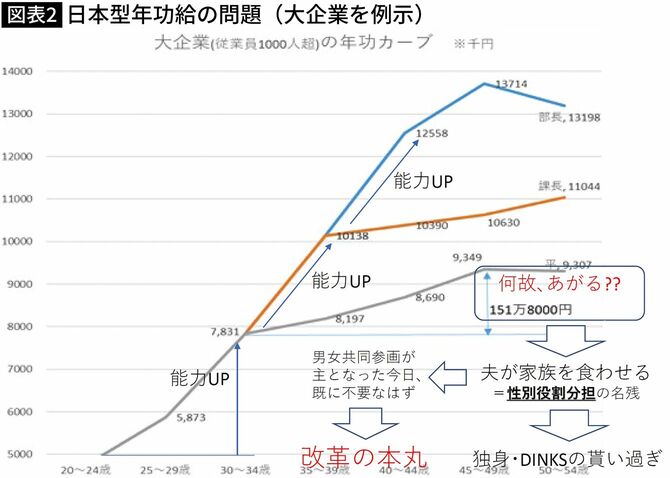

50歳のヒラ社員の年収が35歳より150万円も高い不可思議

【海老原】もう一度、日本の年功給の問題に戻りましょう。従業員1000人以上の大企業の年功カーブを見ると、ずっとヒラ社員でいたとしても、35歳から50歳で、約150万円も昇給します。でも、35歳と50歳のヒラ社員、どちらが、仕事ができるでしょう? 35歳には将来の部長、課長、役員候補もいるわけだから、明らかにポテンシャルが高い。なのに後者の方が150万円も高給……。これはおかしくありませんか?

こうした年功昇給、江夏さんが解説されたようにその大本には電産型の「家族給」思想があったはずです。夫が大黒柱となり、子どもが大きくなるにしたがい給与を増やす。それは、男しか働けない社会では必要だったでしょう。でも、現在では女性も普通に働け、生涯未婚者もDINKs(子供のいない共働き夫婦)も増えています。とすると明らかにもらい過ぎが起きていることになる。

【江夏】そうですね。既得権益には触れないというタブーが企業に存在するのかもしれません。ただ、伝統的大企業はともかく、非組合系の企業やベンチャーでは年功傾向の弱い賃金体系を組みやすいのではないでしょうか。

階段を降りて「80%社員」になるという選択肢

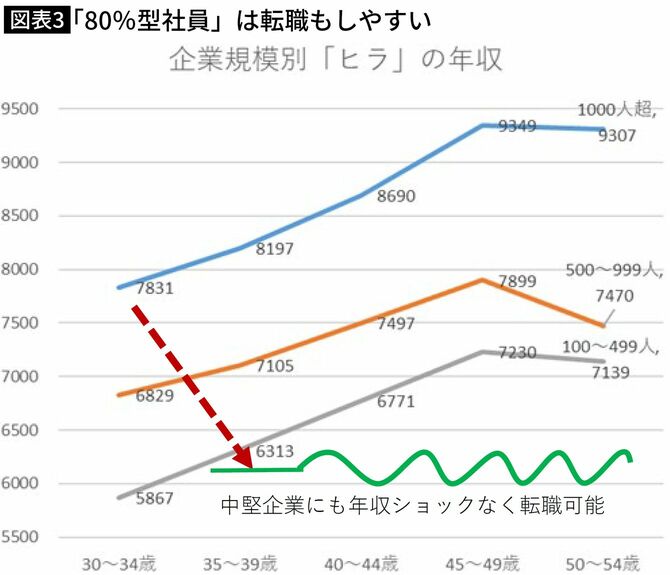

【海老原】はい、零細企業は年功昇給が弱いですね。でも、従業員100名を超えるともう、くっきり年功昇給が現れています。だから多くの日本人は、年とともに給与は上がると刷り込まれている。

これがキャリアの選択肢を限定し男性も女性も苦しめることになっている。僕は「階段を降りる」という仕組みを日本型に加えるべきと思っています。たとえばね、35歳以降、仕事も給与も2割ほど減らす、「80%型社員」なんて仕組みはどうでしょう。大企業なら年収600万円まで下がるけど、夫婦共働き世帯であれば、それでも1200万円を超えます。しかも600万円なら「払い過ぎ」にならないから、ミドルに雇用危機も起きません。仕事が減って楽になれば、家事育児にも力が入れられます。

【江夏】そういう選択肢を早いうちから念頭に置いておくと家族設計も柔軟に考えられますね。実際、若い人の多くが昇進にメリットを見出していなかったり、転居転勤がない代わりに昇進機会や報酬水準が幾分制限された「限定正社員」があったりで、仰ったようなことの実現可能性は高まっていると思います。

【海老原】子供の教育費が要るといっても、夫婦ともに600万円あれば御の字でしょう。現在ね、50代前半の大卒社員の管理職比率を見ると、中小、中堅、大企業ともに5割を切っています。つまり滅私奉公しても課長にさえなれない人が過半数となっているならね、評価が悪い人は楽に働き、早く帰って家事育児をするのが良くありませんか。

職場のほうが居心地がいい人達

【江夏】ホックシールドというアメリカの社会学者がいます。彼女が『タイムバインド 不機嫌な家庭、居心地がよい職場』(筑摩書房)という本を書きました。

彼女の問題意識は、「ファミリーフレンドリー制度(編注:社員の働きやすさに配慮する)が充実している企業に勤務していても利用しない人がいるのはなぜか」というもので、ある企業の従業員に聞き取り調査を行ったところ、「職場の方が居心地がいいから、家に帰りたくない」という社員が男女問わず相当数いることがわかりました。

事例企業は組織への愛着を高めるためにファミフレ制度の他に様々な風土醸成を行っていたのですが、パートナーと共働きで、家に帰っても合理的に家計を営まないといけないような人は、職場に癒しを求め、あえて過労に身を投じることもあったというのです。この話を踏まえると、海老原さんの結論にケチをつけるつもりはありませんが、そして自分的にもやや前言撤回ですが、「階段を降りる」選択肢を取る人は限られてくるのかもしれません。

【海老原】確かに一理ありそうです。ただ企業は、そんなぶら下がり社員に社内福利厚生を与えるほど余裕がなくなっているんじゃないか、と。

日米企業が社員の福利厚生を重視する理由

【江夏】昔の日本企業は残業し放題で、仕事も山ほどあり、仕事帰りに皆で飲みに行くなど、職場の仲間意識は非常に強いものがありました。アメリカのIT企業に代表されるように、クレドやミッション、パーパスを充実させ、社員の誕生日パーティーを開くなど、仲間意識の醸成に力を入れている企業は、昔の日本企業のよいところを再現しようと躍起になっているようです。

【海老原】ヨーロッパの若者に「社内でパーティはしないの」と聞くと、その答えがふるっているんです。「うちはアメリカ企業じゃないから、そんなのはしません」と。アメリカ企業って日本と全く異なるように思いがちですが、ヨーロッパよりはよほど日本寄りですね。欧州的な考え方だと、従業員とは産別労働組合からやってくる「労働供給契約を結ぶ人」でしかありません。日米ともに、横断組合が弱いから、社内で労働者を囲う。それで、ファミリーフレンドリーなんかに力を入れるのでしょう。そこは本当に似てます。

日本はアメリカのやり方に10年遅れで追従

【江夏】アメリカにサンフォード・ジャコービィという労使関係の歴史家がいますが、彼いわく、まさに日本とアメリカは実は近いと。アメリカも日本同様に、ナショナルレベルでの雇用社会の形成に先んじて企業共同体が発達し、社会による包摂機能を部分的に代替してきた国なんです。それは1900年を少し過ぎた頃の話で、職務ルールに基づく長期雇用慣行が第2次大戦後に確立しました。市場化が進むのは1980年代以降です。

人を雇うと、どうしてもさぼる人や、長く働いてほしいのにすぐに辞める人が出てくる。それを防ぐためには、労働者の貢献意欲を引き出しつつ、実際に貢献しているかどうかを組織的に監視する必要がある。そのためには安定的雇用関係の確立が重要で、アメリカ企業は労働者に対する内部昇進の道を用意しました。そして、雇用関係を明確化し、適材適所を実現するための基準として、ジョブという概念に着目しました。それらに付随して、食事や住居を会社が用意するといったことも見られました。

日本もこのアメリカのやり方に10年遅れくらいで従いました。両国の共通点はどちらも資本主義後発国であったことです。ファーストランナーがイギリスで、次いでフランス、遅れてアメリカ、ドイツ、日本というわけです。日独比較は今回は割愛します。

アメリカを代表する大企業も終身雇用だった

【海老原】かつて、GEやGM、IBMといったアメリカを代表する大企業も終身雇用に近い仕組みでした。出世して経営陣にまで上り詰めるには、それこそ、30個くらいのジョブ階段を上っていく仕組みで、それは疑似的な年功給ともいえます。この構造を壊したのが1960年代に起きた公民権運動ですね。かつての年功システムでは、勤続の長い白人男性が上位層の多くを占めてしまい、それが人種・性差別と見なされたわけです。

【江夏】そうした社会的・法的圧力に加えて、戦後、急成長を遂げた日本企業がアメリカ市場を席巻し、アメリカの労働者の食いぶちを奪ったという現象も大きいはずです。今までのやり方を変えよう、となったわけです。この時点では、アメリカ以上に長期的な雇用関係や、小集団活動や能力評価を有する日本企業から学ぼうという流れもありました。

もうひとつ大きかったのは1980年代のレーガノミックスで新自由主義が台頭したことでしょう。株主主権が強まる中、伝統的な企業では雇用調整が大胆に行われ、同時期に伸長したIT企業では、実力主義が徹底され、内部昇進でじっくりキャリアを積んでいく仕組みがありませんでした。そして労働者は、常に自分の雇用の確保や転職の必要性を考えないといけなくなりました。

各企業の内部管理のために編み出されたジョブという仕組みは、こうした流れに適合的でした。「こんな仕事ができる人を募集している」「こんな仕事ができる力を持っている」という労働交換のための指標になっていったのです。歴史の意図せざる結果といえるでしょう。

しかも、新自由主義に染まった企業の中でも、留まって欲しい人材には留まってほしいから、人材の過剰流動性を低めつつ、一体感を醸成するために、社員の親睦会を開いたり、オフィスにレクリエーション施設を設けたりする、強い組織文化を持つ企業が現れたのです。

長時間労働の理由は日米で大差あり

【海老原】自由過ぎて市場に任せ過ぎると、人がいつかない。だから、歯止めをかけるための“ダム”をつくったという話ですね。

【江夏】アメリカ人の労働時間は、ヨーロッパ人とは対照的に、日本人と同等以上に長いんです。先ほど紹介した『タイムバインド』にもありましたが、失業リスクを最小化するため、自分の働きぶりを見せる必要があるので。そのため、共働きのアメリカ人はストレスも多く、ワークライフバランスの確保に苦労しています。保育園も公費ではなく、自費で負担しなければなりませんから。これからの働き方や生き方を日本人が考えるとき、アメリカが優れたモデルになるとは、なかなかに言い難いものがあります。

【海老原】市場全盛のアメリカでは、市場の社内侵犯を食い止めるためにダムをつくった。一方日本は、社内に人を囲む仕組みを先に作り、その結果、市場の育成を止めた。囲い込みは似ているけれど、背景はかなり異なりますね。ただ、いずれにしても、日本型の「囲い込みシステム」は、そろそろ、賞味期限切れではないでしょうか。

【江夏】程よい働き方が難しくなっているのは日米共通ですが、それには違う背景があります。解雇や転職など、アメリカは市場性が高く、労働者はジョブや査定のより明確な基準を参照しつつ、企業内外で評価されるために多く働く。日本は市場性が低いが、その背景にはジョブや査定のより曖昧な基準があり、それでも一定以上の評価を企業内で得るために労働者が多く働く。アメリカはこの40年ほどの変化の末の現在地ですが、日本はこの40年ほど、概ねその傾向を保ってきました。労働力を構成する人々の属性や意識がだいぶ変わってきたのに。