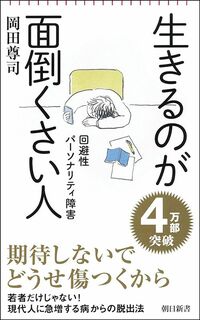

※本稿は、岡田尊司『生きるのが面倒くさい人 回避性パーソナリティ障害』(朝日新書)の一部を再編集したものです。

期待されると逃げてしまう哲学者

『大衆運動』や『波止場日記』などで知られる社会哲学者のエリック・ホッファーは、生きるのが面倒くさいという状態に中年期まで悩まされた人だった。

自伝によれば、彼は心因性と思われる失明で、七歳から十五歳まで目が見えなかったので、ほとんど学校にも通ったことがなく、アルバイトや力仕事を転々としながら、読書と独学で知識を身に付けた。その才能や人となりに惹かれて、エリックを評価し、表舞台に引き上げようとする人は何人もいたが、そうした期待がかけられるたびに、彼は文字通り姿をくらましてしまうのだった。

あるときは、若く美しいUCLAの大学院生の女性が、エリックの物理や数学の才能に気づき、彼を大学の聴講生にしようとした。だが、彼は期待を裏切るのが怖くて、その女性のことを愛していたにもかかわらず、一言も言わずに逃げ出してしまう。

あるときは、レストランの給仕をしていたエリックの秘められた才能に、生物学の教授が気づき、ドイツ語の翻訳を頼んだりするようになった。教授は、エリックを助手に採用し、正式な研究者にしようとしたが、彼はその期待を重荷に感じて、またもや逃げ出してしまった。

若き日は挫折を重ねた大作家

『あすなろ物語』や『氷壁』『敦煌』などの作品で知られる作家の井上靖は、『幼き日のこと・青春放浪』などによれば学校に行かなかった口だ。

井上の学校嫌いは、中学時代にいじめられた経験や教師と対立した不快な思い出と結びついていた面もあっただろう。

それでも井上は、中学の途中までは、それなりに優秀な生徒だった。代々医者の家の出身だったため、彼もまた医者になることを期待されていたが、次第に理数系の能力がないことを思い知るにつれて、彼の中に挫折感が生まれたようだ。井上にとって気の毒だったのは、理数系が苦手であるにもかかわらず、親の期待に背けず、高校は理科系に進んでしまったことである。そのため、いまさら彼の得意とする文科系の学部に進むことも難しくなってしまったのだ。

「私は何もかも面倒臭くなっていた」

成績もふるわず、次第に学業も投げやりになっていく。ことにその傾向が顕著になったのは、大学に入ってからである。

九州大学の法文学部に籍を置いたものの、東京で暮らし、ほとんど大学に行ったこともないというありさまだった。二年後、京大の哲学科が定員割れしているというので、そちらに移り、京都に住み始めたが、「東京時代のなまけぐせがついていたので、二、三回大学の門をくぐっただけで、あとは食堂へ行く以外、ほとんど大学へは寄りつかなかった」(『青春放浪』)という。

井上は、卒論を書くのを一年延ばしにして、とうとう二十代も終わりの年齢になっていた。「私は何もかも面倒臭くなっていたので、卒業は取りやめるつもりでいた」(同書)が、妻が電報で卒論の締め切り日を知らせてきて、今年は是非とも卒業してほしいと泣きつかれて、卒論を書き上げたのだった。

大作曲家の愛の受難

『運命』や合唱で親しまれる『第九』などの交響曲や『悲愴』『熱情』などのピアノソナタの傑作を生んだルートヴィッヒ・ヴァン・ベートーヴェンほど愛されることを願い、愛されることに不器用だった人も珍しいだろう。その果てしないギャップが、彼の運命をいっそう苦悩に満ちたものにすることで、数々の名作をもたらすことにもなった。

ベートーヴェンは、飲んだくれでうだつの上がらないテノール歌手の父親から、虐待同然に楽器を習わされ、父親の生活費を稼ぐ道具にされた。十六歳のとき、母親が亡くなると、一家の収入は、まだ少年のベートーヴェンの双肩にのしかかった。次第に才能を認められ、喝采を浴びるものの、聴覚障害という試練が、彼の人生をさらに苦悩に満ちたものとする。

彼は自分の教え子となった女性や貴族の女性に愛情を捧げたが、その愛が実ることはなかった。彼の理想が高く、身分も教養も高い女性ばかり愛したためだと言えばそれまでだが、深層心理の面では、手に入らない相手だからこそ、安心して愛せたのかもしれない。

実際、ベートーヴェンは、残っている肖像画以上にハンサムな男性で、その才能にほれ込み愛し合った女性もいたのだが、結局、どれもすれ違いに終わったのは、恋が実ることを恐れるもう一人の自分がいたためかもしれない。

母親の言いなりの大文人

『舞姫』や『山椒大夫』『阿部一族』といった作品で知られる森鴎外は、母峰子に頭が上がらず、その言いなりであったことはよく知られている。

峰子は、もともと難しい読み書きができなかったが、息子に指導するために、自ら勉強して、漢文なども身に付けたという。そして、鴎外が文筆活動で忙しくなると、校正をしたりして秘書役を務めた。

鴎外が結婚してからも、息子に対する干渉を同じように続けたため、妻との関係がおかしくなってしまった。それでも、鴎外は母親の干渉を余計なお世話だとは思わず、むしろ感謝していた。

鴎外は、代々医者の家系に生まれた期待の男の子であり、しかも父親も祖父も養子だったため、ことさら期待をかけられて育った。医者となって家業を継ぐことが最初から決められていたのである。物覚えが良く、優秀だったため、一家の期待はさらに大きく膨らむ。年齢をごまかし、飛び級で、第一大学区医学校(現東京大学医学部)に入ると、エリート街道をひたすら歩むこととなる。

現実を回避してしまう不甲斐なさ

そんな鴎外には、どこか主体性に欠け、運命に逆らえないところがあった。現実的な社会問題に直接切り込むことは避け、歴史に題材をとった仮構として、極めて間接的な形で、その悲劇性を描こうとした。そうした創作における態度は、実生活において、もっと顕著な形でみられた。

作家として立つことは無論避け、医者でありながら、生涯公職に身を置き、役人として生きたことも、教職を辞して筆一本で生きていく決断をした漱石とは対照的である。何重にも保険をかけた、安全第一の生き方だと言えるだろう。

情緒的なややこしい問題になると、自分で対処しきれず、頰かむりしてしまうところもあった。ドイツに留学したときに、ベルリンである女性(自伝的小説『舞姫』では「エリス」、以下「エリス」)とねんごろになるが、鴎外はエリスとの関係をきっぱりと後始末をしないまま帰朝した。そのため、鴎外の帰国からわずか二週間後、エリスは彼を追って日本までやってきてしまう。

結局、エリスを説き伏せて、ドイツに帰らせたのは、鴎外自身ではなく、彼に泣きつかれた親戚や家族で、鴎外はエリスとろくに会いもせずに、逃げまわっただけであった。

そんな不甲斐ない現実とは違い、エリスとの恋愛事件が描かれた『舞姫』では、彼の愛を失ったエリスは絶望し、精神に異常をきたしたことになっている。

現実では、自らの本音を言うことを禁じられていた鴎外にとって、小説という形で表現することは、彼の逃げ場所となっていたのだろう。

実際に、作家や詩人には回避性の傾向をもった人が少なくない。現実の中で自分のやりたいことをやすやすと行うことができるのならば、わざわざフィクションという方法で、表現する必要もない。

成熟への拒否という回避性の特徴

社会人となり自立することへの恐れや、パートナーと愛し合い、子どもをもつといった責任に縛られることへの不安といった回避性の特徴は、別の見方をすると、一人前の大人として成熟することへの拒否という面をもつと解することもできる。

まだ自分が自立した存在として自信をもてないとき、成熟した大人として責任を担い、社会に出ることも、結婚し子どもをもつことも大きな負担と感じられる。社会に出て、他人と渡り合いながら生活していくことも、扶養家族をもち、子どもを育てることも、大人として成熟して初めて、負担というよりも喜びに変わるのである。

ところが、まだ幼い子どもの頃から、期待や責任ばかりを強調され、押し付けられて育つと、それが重荷になってしまい、大人になることに喜びや希望を感じられない。ちょうど、結婚する相手を幼い頃から決められてしまっているように、大人になることは、喜びが成就するというよりも、幸福な日々が終わりを告げるように感じられる。

大人になることを拒否することは、子どもの頃から大人のように遊ばせてもらえず、やりたくもないことを強いられ続けた子どもの、最後の抗議なのかもしれない。