※本稿は、榎村寛之『謎の平安前期』(中公新書)の一部を再編集したものです。

一条天皇の妃になった定子、祖父・兼家は経済基盤を重視

女性の政治権力が衰退しつつあった10世紀後半に、その政治的能力で一時期の宮廷を席巻した女性こそ、藤原定子ではないかと私は思う。

定子の祖父、摂政・関白兼家の結婚政策は父、師輔にならったのか、それまでの藤原摂関家とは少し変わっていた。彼の正妻は源氏や女王ではない、摂津守藤原中正の娘の時姫だったのである。兄の関白兼通の正妻が昭子女王(陽成上皇の子の元平親王の娘)、摂政伊尹の正妻が醍醐天皇の子の代明親王の娘恵子女王であることとは大きな違いである。

この時代、とりあえず受領(編集部註:諸国の長官)はお金持ちだった。そして兼家は摂関家という血統の安定に伴い、他の系統との差をつけるため、名より実を取り、経済的基盤を重視した。つまり家の中に安定したお財布を持ったのである。

兼家の息子3人、道隆と道兼と道長はそれぞれ性格が違った

このためか、兼家と時姫の子の三兄弟はいずれもかなり個性的だった。長男道隆はフランクで自由奔放な大酒飲み。次男道兼は老成して冷酷な、いかにも政治家然とした気質。そして三男道長は度胸の据わった傑物で若くして大物なところがあった。『大鏡』『栄花物語』という歴史物語に詳しく描かれているとはいえ、ここまで性格が分かれた三兄弟というのも珍しい。

このうち、長男道隆は父にならって中級官人の娘を正妻にした。ただし、普通の受領層の娘ではない。相手は高階貴子、文章生から大学頭を経て大和守になり、一条天皇の東宮学士を務めた高階成忠の娘である。つまり天皇に近い受領経験もある学者と縁を持ったことになる、いやそれ以上に、貴子は円融朝以来宮中で目立つ存在だった。父譲りなのか、『大鏡』などによると漢詩文に長じ、和歌も『百人一首』に入る(儀同三司母)ほど。そして内侍、つまり筆頭女官として円融、一条天皇に仕え、道隆と結婚した後も宮中に盛んに出入りしていた様子が『枕草子』に描かれている。

つまり道隆は、彼女の才能と宮中でのネットワークをねらって結婚したようなのである。道隆を見ていると、私のような古代史研究者は、すでに4人の男子を持ちながら、宮廷女官で元明天皇の信頼の厚い県犬養三千代と結婚して光明皇后を儲けた藤原不比等を思い出す。貴子の場合は、円融天皇に近いということはその女御で国母になった皇太后藤原詮子(道隆の同母妹)とも近かったのであり、道隆には父の兼家と何かというと対立していた円融天皇に接近する意図もあったかと思われる。

道隆の正妻で、定子を産んだ貴子は有能な宮廷女官だった

このように、最も有能な宮廷女官を正妻とした道隆は、嫡男の藤原伊周、長女定子(一条天皇中宮)らの子女に恵まれる。

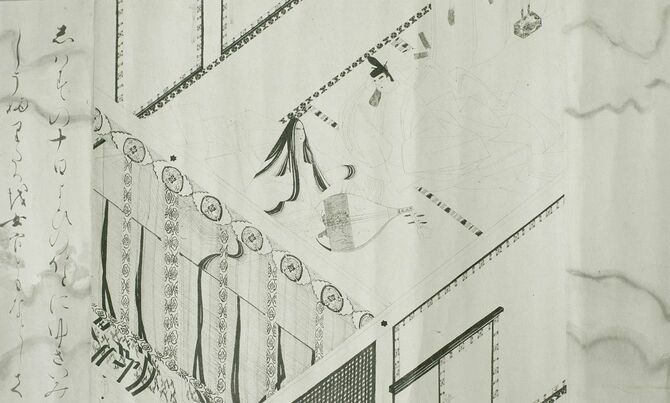

『枕草子』の有名な「少納言よ、香炉峰の雪いかならむ」と定子が問いかけ、清少納言が御簾を上げさせたエピソードがある。これは、漢詩を知っていてその知識をチラ見せする中宮とそれに対応する清少納言の「ほのぼのとした無邪気な関係」を書いているように思えるが、このような会話や、後述する、竹を「この君」と呼ぶエピソードを効かせたやりとりなどは、若い公達たちに、「このサロンには漢文を読める女性が大勢いる。あなどれない」という認識を持たせただろう(日本社会の公文書は古代より江戸時代まで漢文で書かれていた。漢文こそ公的教養といえた)。それは、たとえば藤原芳子や徽子女王のサロンとは大きな違いである。

定子はおそらく母親譲りの聡明な性格で、いつでも漢学の謎かけができるくらいに漢文学に接する環境で育っている。それはかなり型破りの「キサキがね」だったのではないだろうか。生真面目な性格だったらしい一条天皇が定子入内後しばらく、彰子入内までは女御を置かなかったのも、このサロンが極めて「刺激的」なところだったからに違いない。

清少納言が仕えた定子のサロンは教養高く開かれた場所

『栄花物語』が定子の入内について、「北の方(高階貴子)など宮仕にならひ給へれば、いたう奥ぶかなる事をばいとわろきものにおぼして、今めかしうけ近き御有様なり」(道隆の奥方などは宮仕えによく慣れていらっしゃるので、深窓に収まるなどは大変良くないと考えられ、現代的にごく近しい様子にしていらっしゃる)としているように、よく言えば奥ゆかしい、悪く言えば堅苦しい後宮ではなく、より現代的な開かれたスペースを目指していた。

漢文の読める女たちの集う定子のサロンは、いわば漢学的教養を生かして天皇をサポートする女官で構成されていた奈良時代の内裏のような雰囲気になっていた。そのために、天皇をとりまく貴族たちにも「頭のいい物知りで、機転も利く者でないと相手にされない」雰囲気の、軽視できない存在になっていたのではないか。

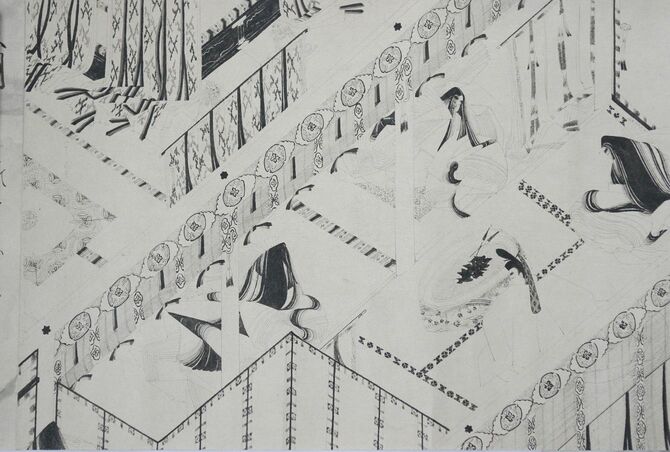

そして長徳2年(996)に起こった長徳の変においては、定子は「恋人を奪った男が夜に忍んでいくのをおどかそうと矢を射かけたら、袖を貫いてお付きの童まで射殺してしまった。さらにそれが全くの誤解で、しかも相手が花山上皇だとわかり、昨日の権力者から一転して朝敵になってしまった」兄の伊周や弟の中納言隆家を里邸の二条第にかくまい、ついに検非違使に踏み込まれるという結末を招く。

定子の兄伊周が花山上皇とは知らずに矢を放ったという事件

すでに父の道隆は亡くなっており、失敗したとはいえ、家長的な態度を示したわけである。そして彼女は手ずから髪を切って尼になるという強烈なアピールを行い、還俗していないのに一条天皇の要請を受けて再び宮廷に戻り、内裏ではなく中宮職の曹司に入って、「職の曹司」の定子皇后と内裏の彰子中宮(藤原道長の長女)の二后体制を作り出す。

この時代の研究者は私を含めほとんどが男性であり、このような彼女の行いは政治も世間も知らないお姫様のわがままだと、なんとなく理解されていたように思う。しかし彼女の気概は、長徳の変により中関白家(道隆の一族)の権威が大きく揺らいでからも変わらなかったと見える。

『枕草子』の「五月ばかり、月もなう」(岩波古典文学大系本一三七段)には、突然御簾ごしに差し込まれた呉竹を、晋の王子猷の故事を踏まえて「この君」と呼ぶエピソードがあるが、これは長徳の変の後の長保元年(999)のことと推定されている。定子が職の曹司にいた時期である。この時期の定子サロンを公卿たちがからかい、それを、漢文教養で返したのである。

清少納言は定子サロンが健在であることをアピールしたか

政治的に追いつめられていても定子サロンは健在だった。そしてこの切り返しの直撃を食らい、言い訳がましく現れたのが道長側近の知性派藤原行成だったのは、多分に道長への追従をねらった意地悪だったことを示しているように思える。『枕草子』が定子サロンの高度な知性を記録し、失ったものの大きさを残された男たちに示すような意味を持って書かれたとするならば、こうしたできごとを記録したことも、彼女らの強烈なアピールと読める。

ならば清少納言の最大の謎、なぜ彼女は少納言と呼ばれたのか、ということについても一つの仮説が出せるように思う。清少納言の眷属(親族)には少納言の経験者がいないにもかかわらず、彼女が「少納言」と呼ばれていたことは『枕草子』の「香炉峰の雪」の段から明らかなのだが、当時の宮廷では、一般的な女房の通り名として、侍従や小弁とともに少納言があったという説や、本来の少納言が「天皇に近侍する秘書官」的な役割であることを考慮すれば、中宮定子のそばに少納言のように近侍する、身分は高くないが軽視すべからざる有能な女房、という意味で「少納言」と呼ばれた可能性が高いと思う。

清少納言は自己PRではなく定子のために「枕草子」を書いた?

だからこそ彼女は「定子の分身」として漢学の才能を道長や行成に「ひけらかす」必要があった。この主従は、かつての女帝や高級女官に劣らない存在として、男性貴族社会に対峙していたのではないだろうか。藤原定子が高階貴子の血を引く女性であるのに対して、清少納言は清原氏に生まれた女性である。高階氏は天武天皇の子の高市皇子の子で、左大臣長屋王の子孫、清原氏は高市の弟舎人親王の子孫である。いずれも天武天皇に始まる奈良時代皇族の後裔(子孫)、つまり平安時代のアウトサイダーだということでもこの主従はつながりを感じていたのかもしれない。

そしてもしも定子が長生きをして一条天皇との関係を良好に保ち、その長男、敦康親王を庇護しつつ道隆の遺族、中関白家の実質的家長の役割を果たしていたとすれば、天皇と後宮の関係も新しいものになり、藤原伊周が挫折を繰り返してストレスで早世することもなく、その子孫たちの没落もなかったという未来が開けた可能性もないわけではないと思う。少し変わった定子の後宮は、女性がのびのびと発言する新しい後宮の先例になったかもしれないのである。