もし豊臣のプリンスが自害せず家康に降参していたら…

慶長20年(1615)夏、豊臣秀頼は大坂城にいた。

このとき大坂城は、徳川家康・秀忠が総指揮を執る幕府軍によって完全包囲されていた。

追い詰められた秀頼は、それでも城内に立て籠もり、牢人(浪人)を中心とする豊臣将士の迎撃にすべてを託すことにした。

しかし豊臣将士は、日本全土から集まった幕府軍に惨敗。

秀頼は城内に傾れ込む敵兵を前にしても逃げることなく、その命を散らした。享年23――。

ここで「もし」を持ち出す。

もし、あらかじめ秀頼が家康たちに「大坂は大野治長や牢人たちに牛耳られて困っています」と密書を送り、迎撃に向かう豊臣将士を見送ったあと、「義は徳川殿にあり、不逞の牢人たちを二度と天守に入れさせるな」と秀頼が幕府方に寝返って、閉門していたらどうなっただろうか。

豊臣の威名は地に落ちる――と思われるかもしれない。

だが、徳川の天下が固まれば、「あの時よくぞ決断された」と、徳川家はもちろん諸藩の史家も賛辞を惜しまず、それどころか「秀頼様は哀れにも逆臣たちの悪謀に悩まされ続け、神君がこれをお救い申し上げたのだ」とする物語を完成させたのではないか。

織田信長が名を上げた「桶狭間の戦い」にも裏事情があった

実は、こういうことをやろうとする「お殿様」は、戦国時代にかなりいた。

大坂落城から半世紀以上前の永禄3年(1560)に尾張で起きた「桶狭間合戦」もこれと同じ構図が背後に隠れている。

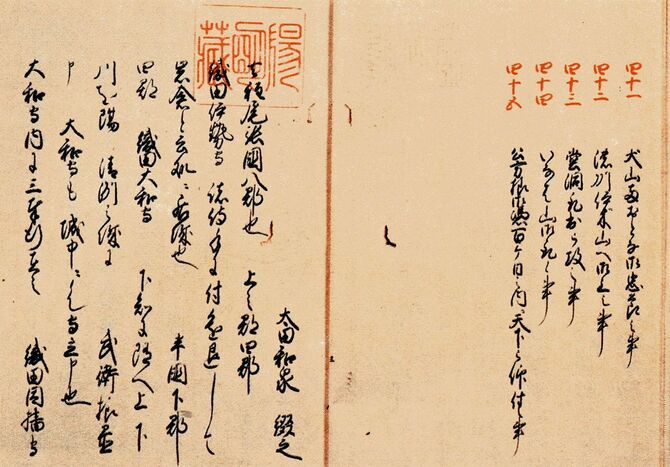

さて、桶狭間合戦の内容は、信長家臣だった太田牛一(1528〜1613)の手による『信長公記』[首巻]が、もっとも細かく書き伝えている。合戦の実像を探るには、記主(書き手)の主観が反映されている軍記であることを踏まえながら、同書を間違いのない形で読み進めるのが最前と思われる。

もちろん傍証に資する一次史料も少なくないが、合戦の具体像と全体像を探る上で根本史料となるのは『信長公記』をおいてほかにない。

同書は牛一ではない別人が書いたものとする意見もあるが、印象論を脱しておらず、文章も牛一のものとみて違和感を覚えるところはない。ひとまず本人の執筆と考えたい。

さて、この[首巻]にある桶狭間の描写である。

かなりの長文となるため、ここに全文は引用しないが、そこにある清洲城での軍議を見直していこう。

通説に見る桶狭間前夜、清洲城での軍議では…

桶狭間合戦の前夜、尾張清洲城に、織田信長(1534〜82)がいた。

並み居る家老たちが駿河から攻め込んできた今川義元への対応を語り合っていた。軍議である。

議論はどうやら籠城へと傾きつつあった。

だが信長は、ここで自身の意見を言わず、合戦と関係のない雑談だけをして、立ち去った。

家老たちもあの信長もいよいよ知恵が曇ったようだなと「嘲笑」したという。

だが、時が経つと信長は彼らを捨て置き、わすかばかりの近習を連れて清洲城を飛び出た。

向かう先は、今川義元に攻められている前線の城砦群、すなわち戦場であった。信長の胸中はこの時まだ、誰にも明かされていなかった。

現在もっともよく読まれているであろう『信長公記』首巻の現代語訳(底本は町田本を桑田忠親が翻刻したもの)は、次のように記す(中川太古訳、新人物文庫、初版1992、補正版2006)。

「今川方は十八日夜に大高の城へ兵糧を補給し、織田方の援軍が来ないうちに十九日朝の潮の干満を考えて、わが方の砦を攻撃すること確実との情報を得た」旨、18日夕刻になってから、佐久間盛重・織田秀敏から信長に報告した。

信長が家臣たちにも作戦を打ち明けなかったのはなぜか

しかし、その夜の信長と家老衆との談話には、作戦に関する話題は少しも出ず、いろいろ雑多な世間話だけで、「さあ、夜も更けたから帰宅してよいぞ」と退出の許可が出た。家老たちは「運の尽きる時には知恵の鏡も曇るというが、今がまさにその時なのだ」と、皆で信長を評し、嘲笑しながら帰った。

予想どおり、夜明け方、佐久間盛重・織田秀敏から「すでに鷲津山・丸根山の両砦は今川方の攻撃を受けている」との報告が入った。

この時、信長は「敦盛」の舞を舞った。「人間五十年、下天の内をくらぶれば、夢幻のごとくなり。ひとたび生を得て、滅せぬ者のあるべきか」と歌い舞って、「法螺貝を吹け、武具をよこせ」と言い、鎧をつけ、立ったまま食事をとり、兜をかぶって出陣した。

とても絵になる印象的な情景である。多くの歴史創作物(漫画、小説、ドラマ、ゲーム)がこの内容をほぼ忠実に受け止めている。このあと起きる奇跡的な大勝利を想像すると、劇的で説得力あるシーンに思えよう。

絶望的な状況で、信長は軍議に参加せず、家老たちに嘲笑われながらも、無言で少数行動を企む――その脳裏には一か八か、ただ勝つための秘策があった……。この記述は長らくそう読まれてきて、強い文学性を備える文章とされてきた。

だが、私はこの現代語訳がどこまで妥当であるか考え直す必要があると考えている。限られた情報量のもと、自分たちの思い描きやすい読み方をしている可能性がある恐れがある。

多くの人が参考にしてきたものとは別の「信長公記」重要写本

例えば、同書の首巻には、原本がなく、複数の写本だけがある。全て誰かが書き写したもので、それぞれ微妙に内容が異なる。

そのうちほぼ同内容の町田本(写本の一系)や陽明本が参考にされてきたが、これだけで、正確な事実にどこまで近づけるか疑問に思うのである。

例えば、ここで別の写本のうち、マイナーながら注目度の高い「天理本」がある。

こちらの桶狭間合戦前夜の様子は、メジャーな合戦像と大きく相違するところがある。

少し長いが、かぎや散人訳『現代語訳 信長公記天理本首巻』(2018年、デイズ)から、該当部分の現代語訳を引用しよう。

信長は「清洲城に籠城したら負ける」と主張した

義元は十八日の晩方に大高城へ兵糧を運び入れ終えると、今川方に味方すると言ってきた木曽川河口の服部党が、明朝の潮の干満を利用して大高城に兵粮搬入する際に、織田方の付城の兵士に邪魔されないよう、十九日の朝を期して丸根と鷲津の二カ所の付城を排除しようと計画していることは間違いない」との情報を得た、と十八日の晩になってから佐久間大学から清洲に報告してきた。

報告を得たその十八日夜の軍議での信長は、是非とも尾張の国境で義元と一戦交えたいと主張した。敵に国境を踏み破られたうえに、すぐに敵国三河へ逃げ込まれてしまっては、全く戦う意味が無いとの考えからである。

それに対して家老たちが皆一様に意見するには、「敵の義元は四万五千と号す大軍であり、味方の兵力はその一割にも満たない。それに、これ程素晴らしい清洲城という名城を持っているのだから、籠城して機会を見計らったうえで合戦に及ぶのが最善の策である」というのである。しかし信長は、それには頑として同意しなかった。その場で信長が言ったという事を伝え聞いたところによると、「安見右近という者は、始めは積極的に打って出て戦っていたが、ついには籠城を選んだことにより、味方の兵力も次第に少なくなり、手の打ちようがなくなって没落したことが、身近な例としてあるではないか」とのことであった。

結果、国境で決戦することに決し、信長がその場に酒を運ばせると、宮福太夫は「武将たちの交歓を盛り上げるための酒席が寂しくてはいけない」といって謡いだし、それに信長が鼓を合わせた。それからは入り乱れての酒席になり、信長は退出したということである。

かぎや散人訳『現代語訳 信長公記天理本首巻』(2018年、デイズ)

家老の籠城策を退け、国境で今川義元と戦うことを決断

簡単に要約するとこうである。

夜間の清洲城に、今川義元の進軍ぶりが伝わった。信長はこの段階で、国境で決戦するように主張した。このまま守りに徹するだけで、尾張を蹂躙されて三河に帰陣されては、守る側の立つ瀬がないと考えてのことであった。

しかし、家老衆は、こちらには敵の1割にも満たない少数の兵しかないので、この堅固な清洲城に籠城するのが最適解だと、信長の意見に反対した。すると信長は「身近な例としては、畿内の河内畠山家臣・安見右近丞は、野戦を好まなくなったため、味方が減って没落したことを忘れるな」と強弁して、国境で今川義元の軍勢と戦うことに決定した。

そこで酒宴がはじまり、熱田神宮の猿楽者と思われる宮福太夫なる者が、「武将たちの酒盛りを盛り上げたい」といって謡だし、それに信長が鼓を合わせた。それからは入り乱れての酒席になり、信長は退出したということである。

ここにある内容は、小瀬甫庵の『信長記』に似ているが、信長が自ら鼓を打って、酒宴を盛り上げる様子はかなり異質である。

牛一の『信長公記』は史料価値が高い。だが、その様式は「軍記」である。よって相対的に見るべきだとする意見もある。

特に首巻は、そもそも誰かが太田牛一を自称して捏造した文学作品(つまりは偽書)ではないかと懐疑的な目を向けられることもある。

『信長公記』首巻は太田牛一が書いていないという説

ここで、近世初期にたくさん書かれはじめた「戦国軍記」というものを考えてみよう。

これら初期の軍記は、ぱっと思い浮かぶだけでも、『信長公記』『甲陽軍鑑』『松平記』『松隣夜話』『北条五代記』『豊鑑』の名前を挙げられるが、どれも明確に、文体、構成、執筆姿勢が大きく異なっている。

どの軍記も記主の「自分の知っている歴史をなんとか書き残して後世に伝えていきたい」という強い願望を感じる。それだけに、記主の個性が強く反映されている。近世中期(江戸時代)になって爆発的に現れる文学的な物語重視の作風と異なり、かなり荒削りで衒学的なところがない。

これは複数の軍記を読み比べたことのある人なら、首肯されることだろう。

牛一の著作にも独特の癖があって、『信長公記』をはじめとする牛一自筆の著作物と、同書の首巻は同じ文体の作品と認めて差し支えない。

100パーセント同一と断定するほどの実証材料は用意できないが、現段階では同一人物の著作物と仮定していいであろう。

では、なぜ写本によって、一部記述の印象が大きく異なるのだろうか。

なぜ天理本では桶狭間の登場人物が違っているのか

天理本の首巻は寛永年間の写本と見られる。その内容は小瀬甫庵(1564〜1640)の『信長記』(1622)と似た箇所があり、天理本は甫庵本を模倣したものとする主張もある。

だが、それならばもっと甫庵にある見栄えの強い独特の記述を、そのまま流用しなかったのはなぜかという疑問が生じる。

例えば、桶狭間合戦時の信長が、軽挙にも中島砦に移動しようとするところを、家臣たちが懸命に抑止するシーンがある。

小瀬甫庵はこの家臣たちを、「林佐渡守(秀貞)・池田勝三郎(恒興)・毛利新介(良勝)・柴田権六(勝家)」としている。いずれも信長の生涯に重要な役割を果たす有名な人物である。だが、天理本は、「林・平手・池田・長谷川・安井・蜂屋」と、甫庵と比べて圧倒的といえるぐらい地味な人物を選んでいる。

近世の戦国軍記を読み慣れていれば、ご理解いただけるだろうが、もし甫庵の軍記を参考にしているなら、こういうわかりやすい人選を、おいしい記述として踏襲するはずである。

例えば、上杉謙信の有名な家臣に「鬼小島弥太郎」という人物がいる。この人物は戦国時代の史料には一切登場せず、江戸時代の上杉家公式史料『謙信公御年譜』にも「木島弥太郎」として登場する程度で、しかもその事績はそれまでに民間の軍記で伝えられる痛快な内容を書き写したようなものであった。

太田牛一は愚直な性格で、脚色はしていないのではないか

これが、次第に各種軍記で独り歩きするようになり、面白おかしく脚色されて、0から1に、1から10にとキャラクターを造形されてしまったのである。

こうした現象は、「史料批判」という概念のなかった近世戦国軍記に定番の流れである。

天理本は、太田牛一本人の手によるものと考えるのが妥当だろう。

しかし、なぜ天理本の首巻とほかの首巻は、桶狭間前夜の記述が大きく違って見えるのだろうか。

この点は矛盾するというより、太田牛一がどちらも真実を書いていると受け止めるのが妥当に思う。

甫庵は太田牛一を「彼泉州(太田牛一)素生愚にきて直なる故、始聞入たるを実と思ひ、又其場に有合せたる人、後に其は虚説なりといへ共、信用せすなん有ける」(『豊臣記』自序・凡例)と評しており、「愚直な性格で、初めに聞いた話を本当だと思い込み、その場にいた人があとから『それは事実ではない』と指摘しても信用しようとしない」というほど、頭の固い人物であったという。

こういう人物であるから、物語を独自に創作して、書き散らす性格でないはずである。

さて、ここでひとつ桶狭間合戦時の清洲城に関して重要な情報を付け足す必要がある。

清洲城の城主は、この時、織田信長ではなかった。実はここに信長の上司がいたのである。

若き尾張守護・斯波義銀である。

※後編に続く