※本稿は、大塚ひかり『やばい源氏物語』(ポプラ新書)の一部を再編集したものです。

光源氏は10歳の紫の上を囲って14歳になると性交渉した

『源氏物語』のセックスは、今ならレイプとされてしまうものがとても多い。

こう言うと、今の価値観で測るのはおかしいと反論する人がいます。

しかし、確実に言えることは、加害者の罪の意識が薄かったといっても、被害者の苦悩が弱かったとは限らないということです。

『源氏物語』がすごいと思うのは、こうした苦悩もちゃんと描いている点です。

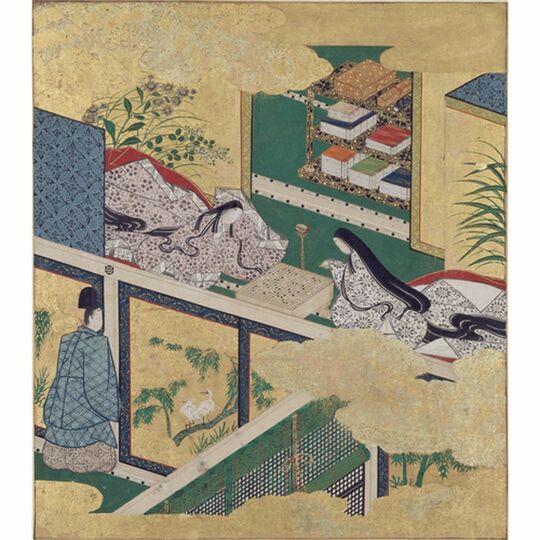

たとえば紫の上は10歳のころ、源氏に拉致同然に屋敷に迎えられたあげく、14歳になって、女らしくなった姿に、「忍びがたく」なった源氏によって、無理に犯されてしまいます。

当時の価値観としては孤児同然の紫の上が源氏の正妻格になるのはあり得ないほどの幸運です。そのあたりを押さえながらも、女が「非常に嫌がっていた」「長年、父のように慕っていた源氏に犯され、激しいショックを受け、嫌悪感を抱いた」ということがこれでもかときっちり描かれている。

今で言えば、義父に性的虐待を受けた末に結婚させられたわけで、傷つくのも無理はありません。

当時はそうした観念は少なかったにしても、『源氏物語』は女側の痛手をしっかり押さえている。

紫式部は父に犯された女をどこかで見たのか……と、思えるほどです。

「空蝉」の話でも無理やり、若い人妻を襲った光源氏

レイプ的な関係は、紫の上だけではありません。

伊予介の後妻である空蟬のことも、源氏は無理に犯しています。

そもそも源氏が空蟬と出会ったのは、方違えのために、親しく召し使う紀伊守の屋敷を訪れたことがきっかけです。

方違えとは目的地へ行く際、方角が悪い場合、いったん別の所へ行って、改めて目的地へ向かうことです。

同じ方違えにしても、

「牛車ごと入れる気楽な所にしたいな」

という源氏の希望にも合致して、この受領階級の屋敷が選ばれました。

このあたり、大貴族の横暴が表れています。紀伊守は、

「父の伊予守(介)の家で忌むことがございまして、女どもがこちらに移ってきている折で、狭い所にございますから、失礼があろうかと存じます」

と、明らかに迷惑がっているんですが、源氏は、

「女が近くにいるというのが嬉しいのだ。女っ気のない旅寝はなんとなく恐ろしい感じだから。ぜひその女たちの几帳の後ろに」

などと勝手なことを言って、そのまま親しいお供だけを連れて乗り込んできます。

光源氏のようなセレブは受領の妻や娘を好き放題できたのか

そこに、紀伊守の父・伊予介の後妻である空蟬も滞在していたのです。伊予介は単身で任国に赴任していたのでした。この空蟬が、伊予介の娘ほどの年齢の若妻で、落ちぶれ貴族ということで興味を持っていた源氏は、その寝所に侵入。

小柄な彼女を抱き上げて、奥にある自分の寝室に連れて行ってしまいます。

それを女房も目撃しながら、「並々の身分の人なら、荒々しく引き離すこともできるが、それすらたくさんの人に知られてしまうので、いかがなものか」ということで、女房はなすすべもありません。そんな女房に源氏は、

「明け方にお迎えに参れ」(暁に御迎へにものせよ)(「帚木」巻)

と、どこまでも上から目線。

空蟬に対しては、情愛深く口説き文句を並べるものの、空蟬は、

「私は“数ならぬ身”(数にも入らぬ身の程)とはいえ、こう人を見下したやり方では、お気持ちの程も、なんで軽く思わずにいられましょう」と、強硬に拒みます。果ては泣きだしてしまうのですが、源氏は、将来などを約束し、ありったけのことばで慰めて、ついには関係してしまいます。

これってレイプではないですか?

その後、源氏は空蟬の弟を使いとして、再び会おうとします。けれど、空蟬は二度と受け入れない。あげく、源氏は、忍び込んだ先にいた空蟬の継子の軒端荻を、人違いと知りながら犯してしまいます(空蟬は一足先に逃げ出していた)。

人妻だろうが、伊予介の愛娘であろうが、お構いなし。

若い娘を「いつでもヤレる女」と侮った光源氏の思い上がり

それどころか、

「この女(軒端荻)は、結婚しても、変わらず打ち解けてくれそうに見えたな」(主強くなるとも、変らずうちとけぬべく見えしさま)(「夕顔」巻)

つまりは「いつでもヤレる女」と侮り、放置してしまう。

そして彼女の結婚後は、「処女じゃなかったことを知って、夫はどう思っているだろう」と、夫の気持ちを思うと気の毒でもあり、また軒端荻の様子も知りたくて文をやりながら、「まぁ夫もこの文を見つけたとしても、相手は私だったのだと思い合わせれば、ゆるしてくれるだろう」

などと思っている。

それを作者の紫式部は、

「そんな“御心おごり”(思い上がり)は、あまりのことであった」

とコメントしています。

大貴族はやりたい放題です。

女性を襲うとき「私は何をしても許される」と言った光源氏

源氏は、右大臣の娘で、弘徽殿女御(大后)の妹である朧月夜とはじめて関係する時も、向こうからきた朧月夜をつかまえて、「誰か来て」と叫ばれながらも、

「私は、皆にゆるされた身なので、人を呼んでも無駄ですよ」(まろは、皆人にゆるされたれば、召し寄せたりとも、なむでふことかあらん)(「花宴」巻)

と、相手を黙らせています。

宮中の花の宴が終わり、源氏は、藤壺に逢いたくて藤壺あたりをうろうろしていたんですが、どの戸口も閉ざされて隙がなかった。それで近くの弘徽殿の細殿に立ち寄ると、戸口が一つ開いていた。入ってみると、並みの身分とは思えぬ人が「朧月夜に似るものぞなき」とうたいながらこちらへ来たので、嬉しくなった源氏はつかまえたわけです。

もっとも朧月夜は「源氏の君か」と気づくと、気持ちを「いささか慰め」て、さほど抵抗もせず、源氏の兄の朱雀帝の尚侍として入内したあとも、源氏と関係を続けています。

紫式部にも酔った道長たちに襲われそうになったピンチがあった

実は『源氏物語』のこうした描写は現実を反映しているのではないかと私は考えています。

というのも、現実の大貴族や皇族も、受領階級出身の女房に対しては、やりたい放題だったのだなということが、史料や古典文学からはうかがえるからです。

『小大君の集』には、三条天皇が東宮時代、台盤所(食器類を載せる足つきの台=台盤を置く所。台所。宮中では清涼殿内の一室で女房の詰所)に「すりの蔵人」という女房がひとりでいたところ、

「それとらへよ」

と、「ゆきより」という者に仰せて、捕らえて「更にゆるさでふしぬる」(決してゆるさず、セックスしてしまった)ということが書かれています。

『紫式部日記』にも、宴会で酔った藤原隆家(道長の甥)が、「兵部のおもと」と呼ばれる女房を無理やり引っ張っている様が描かれています。

「今夜は恐ろしいことになりそうなご酔態ぶりだ」(おそろしかるべき夜の御酔ひなめり)

と思った紫式部が同僚と示し合わせて隠れようとすると、道長につかまり、

「和歌を一首ずつ詠め。ならばゆるしてやる」と脅された。

「いとはしくおそろし」

と思った紫式部は歌を詠み、難は逃れたようですが、場合によってはレイプされていたかもしれません。

『源氏物語』に描かれるレイプは、こうした現実の、紫式部なりの告発としても読めるのではないでしょうか。