※本稿は、乃至政彦『戦国大変』(日本ビジネスプレス発行/ワニブックス発売)の一部を再編集したものです。

三成と家康は不仲ではなく、戦いを避けようとしていた

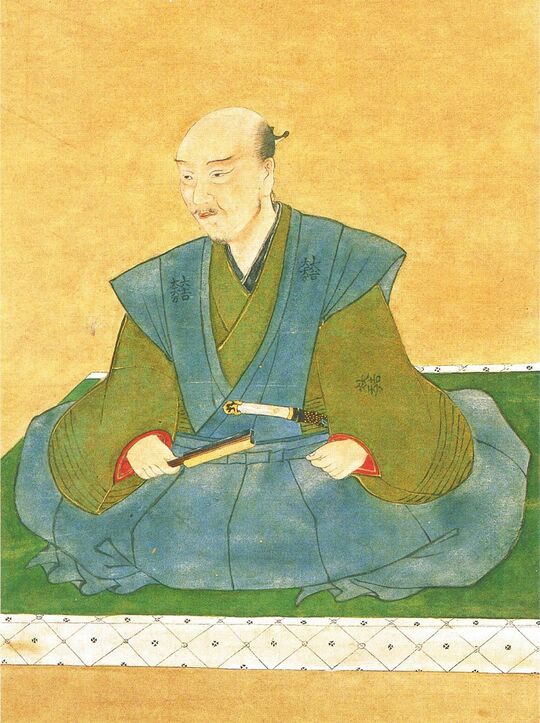

石田三成と徳川家康は不仲であったと言われている。

そうした印象に基づいて両者の動きを見ていくと、関ヶ原合戦は、三成の主家への忠心と、老獪な家康の野心がぶつかったもののように見えてくる。

しかし、同時代の史料を見る限り、ふたりの間にそれほど深刻な対立は感じられない。それどころか、どちらも豊臣公儀(公的政権)の維持のために尽力しており、時に相互協力をも惜しまなかった様子があるようだ。

もちろん過去には、三成は家康に面と向かって非難することもあった。例えば、慶長4年(1599)正月、「家康が亡き太閤・秀吉の遺言に背いて身勝手な婚姻を進めている」ということで、毛利輝元を筆頭に四大老・五奉行らが家康を糾弾する事件が起きた。これに同調する三成の舌鋒は鋭かった。

「〔あなた=徳川家康は〕国家の統治にあたってひどく権力を我がものにしており、また天下の支配権を獲得する魂胆の明白な兆候を示している」と難詰したのである。

これは三成個人の憎悪が原因ではなく、四大老と奉行の総意として動いたものだった。その証拠に、家康の潔白が認められてからは三成も反省したらしい。家康およびその直臣たちも三成個人を恨んではいないようだった。

三成が引退に追い込まれたときも家康は人質を送った

同年閏3月、三成が豊臣大名らの訴訟騒動に追い込まれたとき、徳川家康が厳しい顔でこれに介入した。そして三成を居城の佐和山城へ蟄居させ、奉行職を引退させた。しかも家康は、訴訟側の大名に三成の「子息」を人質に取ったと誇らしげな手紙を書き送っている。これをふたりの権力闘争の結果と評価するのが一般的だが、よく見るとそうではないらしい。

なぜなら家康も、「家康子人質」として自分の息子を佐和山城の三成のもとへ送っているのである。

おそらく家康は訴訟大名たちの怒りが収まらないので、自分が三成を圧迫してやったというポーズを取りつつ、三成の気持ちにも同情して、こっそりこのような対応を行ない、双方の気持ちを宥めようとしたのだろう。

三成は大野治長らによる家康暗殺計画を知らせて命を救った

豊臣公儀ではその後もトラブルが重なる。

同年秋、前田利家の跡を継いだ加賀の前田利長に謀反の噂が立ったのだ。

家康は利長が挙兵しないよう慎重に動く。

その際に家臣の柴田左近を佐和山城に派遣して、三成に問題解決への協力を要請した。かくして同年11月、家康の指示で、大谷吉継の養子・吉治と石田三成の内衆1000余が越前に配備された。その後、噂は誤解であることが判明。全ては沙汰止みとなり、大きな紛争にはならなかった。関ヶ原合戦が起こるのは翌年の9月だが、この頃まで両者は不仲でも何でもなかったようだ。

ちなみに、この少し前、大野治長、浅野長政らによる家康暗殺計画があった。しかし、これを事前に察知した三成が「ひそかに書面で〔このことを〕家康に知らせた」ので、暗殺の計画は未遂に終わった。

ドラマなど創作物の三成は、家康暗殺を企てることも多いが、事実は正反対で、三成は家康を救っているのである。

ここまで三成に、打倒家康の一念など見られない。

そこにあるのは、個人的な好悪ではなく、先の私婚事件で三成が語った言葉から印象されるように、「天下」が私物化されることへの警戒心であり、つまりは私よりも公を重んじる公正無私の気持ちであっただろう。天下国家を語って、私欲の薄い人物で、それらを論理的に思考して、言葉として発することのできる政治家であり、戦略家であったのではないだろうか。

三成よりも野心家だったのは西軍大将の毛利輝元

ただ、三成は隠居の身としてその生涯を終えるつもりはなかったようだ。

奉行職を退いてからというもの、豊臣公儀と家康は苦闘を重ねている。大老筆頭・家康の暗殺未遂事件、前田利長の討伐騒動、そして今度は会津の大老・上杉景勝に謀反の噂が立っていた。すべて家康が単独で対処している。自分が現職であったなら、これらの混乱をもう少し緩和できたかもしれない。

自分にもっと力があれば――と考えるのは、権勢欲なのかもしれないが、そうだとしても当時の健康的な武士ならば、誰にでも備わっている当たり前の感覚だったはずだ。

政治問題が連続する中、安芸の大名で、五大老のひとりである毛利輝元は、家康を排して大老筆頭になりたいと思っていた。輝元こそは、司馬遼太郎の小説『関ケ原』における家康ですら霞んでしまうほどの野心家だった。

家康に遺恨や不満のある者たちは、ここで輝元と結びついていく。その中に、大谷吉継もいた。その吉継が三成に、自分たちの党派に加わるよう声をかけた。出陣途中、わざわざ自分から三成の居城に赴き、密談したのである。このとき家康は会津対策のため、関東に出向いていた。吉継はこれに従軍する道のりで、三成に挙兵を誘ったのである。

関ヶ原前夜、三成は大谷吉継に誘われて西軍側に入った

三成は形の上では引退していたが、豊臣公儀の内情をよく理解し、長期的視点も備わっていた。

三成は、吉継に勧誘されて、動揺したことだろう。家康に遺恨はない。大将としてその手腕は卓越しており、今ここで誘いを断わっても、すでに輝元は動いているはずで、そうなれば吉継は挙兵して敗北する可能性が高い。だが、景勝のもとには、友人の直江兼続が仕えている。景勝は戦意旺盛で、輝元も野心満々である。一部の大名たちが抱いている家康へのヘイトも、ほぼ頂点に達していよう。これらが結びついて大乱が勃発すれば、家康は危ういことになるかもしれない。

そして、万が一にも輝元の天下になったなら、自分の居場所は家康の天下以上になくなるだろう。そうなれば、輝元が天下を私物化することになる。公戦と私戦の境目は、すでにないに等しい。これを明確に線引きするには、公私混同を退ける人物が必要である。しかし、そのような者が今どこにいるだろうか。

もはや迷っている時間はない。三成は覚悟を決めた。吉継の誘いに乗ったのである。天下は西軍と東軍に分かれ、庚子争乱と関ヶ原合戦への道が開かれた。西軍諸将は公儀を自認して立った。

破れて捕虜となった三成の前で手を突いた本多忠勝

9月15日、西軍は徳川家康率いる東軍に惨敗した。大谷吉継は戦死した。三成は地元の近江に逃亡するが、徳川方の田中吉政に身柄を確保された。ほどなくして三成を閉じ込める牢屋へ、「東国無双の名を得し壮士」と伝わる徳川家臣の本多忠勝が訪問する。

この時のやりとりについて、関ヶ原合戦に従軍した人物の回顧録には、牢屋の番人の証言が残されている。

本多忠勝が見廻りにやってこられた。忠勝は三成に会うと畏まって両手をつき、「三成殿はご判断を誤られ、このようになられました」と述べた。しかし三成は何の挨拶もせず、寝ておられた。

このときなぜ忠勝は、これから処刑される男に、両手をついて言葉をかけたのだろうか。忠勝も三成も官位は共に従五位下である。石高は忠勝が10万石、三成がもと110万石であったが年齢は忠勝が11歳年長で、何より勝者と敗者との格差があった。ならば踏みつけても許されるはずの罪人にどうして畏まる必要があろう。

おそらくどこか心惹かれていたのだ。

もし三成が、野心や私利、または狭量な正義感で動くような人物だったら、忠勝が手をつくはずもない。

三成が自分の大義を語ったという俗説は作り話ではないか

俗話では、処刑される前の三成は、本多正純・福島正則らに面罵されて、自らの大義を堂々と語り返したという。また、小早川秀秋に対しては、怒気を露わにして非難したという。しかし、どれも三成という人物を図りかねた後世の作り話に過ぎない。

数日後、三成は何も語ることなく処刑場に連行されていく。そこでもうひとつ俗話がある。三成が喉が渇いたというので、番人が柿を差し出した。すると三成は「柿は痰の毒である」と断った。番人は笑った。「死に際に、健康を心配するのか」。しかし三成は言う。「大望ある者は最後まで諦めないものだ」。この時の三成を「限りなく正しく、限りなく下らない」と評する声もある。もちろん柿の逸話も後から作られたフィクションである。

東軍は別に政権が欲しくて戦ったわけではない。家康も秀吉の遺言に従い、公儀に尽くしてきたが、そのたびに痛い目に遭ってきたので、そこにこだわる気持ちはすでに薄かったであろう。義理は尽くした。

責任を負わされることを知っていた三成は何も語らず死んだ

そこで石田三成の処遇である。争乱の主犯は言うまでもなく、毛利輝元である。あとは会津の上杉景勝ではないか。彼らは細やかに密謀を凝らすことなく、ただゆるやかに連携していた。これをするどく責めたところで、家康にも日本にも利となることは何もない。ならば、捕虜となって死刑を免れ得ない東軍の石田三成、小西行長、安国寺恵瓊らに全てを押しつけるのが手っ取り早い。そしてそれは彼らも覚悟していたであろう。日本国内の争乱はそうやって解決されるのが当たり前だったからだ。

忠勝はこれから三成が無数の罪をなすられて殺されることを知っていたに違いない。三成も理解していたはずである。だから忠勝は両手をつき、三成は黙っていた。捕縛されてからの三成の言葉は、一次史料に一言も伝わっていない。