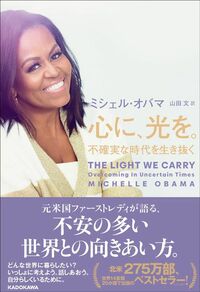

※本稿は、ミシェル・オバマ『心に、光を。 不確実な時代を生き抜く』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。

誰にでも広い心で接した父

父は身体の動きがぎこちなく、足を引きずって歩いていたから、ときどき道端で立ち止まった通行人にじっと見られた。父は笑顔で肩をすくめ、よくわたしたちにこう言った。「自分で気分よくしてたら、だれかにイヤな気にさせられはしない」。

すばらしくシンプルな格言で、父には効き目があるようだった。父はたいていなんでも受け流すことができた。反発することはなかったし、激情家でもなかった。控えめで冷静で、だからこそみんな、しょっちゅううちにやってきては、父の意見や助言を求めたのだと思う。広い心で接してもらえるとわかっていたから。父は三ドルを折りたたんでシャツの胸ポケットに入れていて、お金を求める人がいたら、だれにでも二ドル渡す。かなり頻繁にそんなことがあったらしい。母によると、父は相手の自尊心を守るために三枚目の一ドル札をあえて渡さなかったのだという。父にお金を無心した人が、手持ちの現金をぜんぶもらったわけではないと安心して立ち去れるように。

他人の評価に煩わされない父の生き方

父は、他人にどう見られているかを気にしていなかった。自分に満足し、自分の価値をはっきりわかっていて、身体は不安定だったけれど心は安定していた。どうやってその境地にたどり着いたのか、その途上でどんな教訓を学んだのか、わたしには正確にはわからないけれど、他人の評価に煩わされずに生きる方法を何かのかたちで見つけていた。父のこの性質はとても鮮やかだったから、同じ部屋にいたら、離れたところからでもわかったにちがいない。それが人を引きつけた。それはある種のゆとりとして表に現れていた――特権や富から生まれるゆとりではなく、ほかの何かに由来するゆとり。それは、もがき苦しんでいたにもかかわらずのゆとりだった。不確かであるにもかかわらずのゆとり。内面からくるゆとり。

そのために父は目立っていて、あらゆる正しい意味で目に見えていた。

不公平な一瞬を忘れること

父は、その父のように世界の不正義に怒りを燃やすことはなかった。あえてそんなふうに生きたのだと思う。父自身も不公平な目にたくさん遭った。世界大恐慌のさなかに生まれ、五歳のときに父親が第二次世界大戦で戦うためにいなくなって、大学へ進学するお金もなかった。排他的な住宅・教育政策、ヒーローたちの暗殺、治療法が見つかっていなくて身体が動かなくなる病を経験して生きた。けれども父は自分の父親――わたしの祖父ダンディ――を見て、不安が限界をつくること、怒りが犠牲を生みかねないことも知っていた。

だから父はほかの道を選んだ。どれも自分の魂に寄せつけず、つらいことや恥ずかしいことを引きずらないようにしていた。自分のためにならないとわかっていたし、いやなことを振り払い、ある種の瞬間を忘れることには、一定の力があると気づいていたから。不公平があることはわっていた。でも大部分は自分ではどうしようもないと認めて、そのせいで意気を挫かれないようにしていた。

平等や正義をめぐる問題を教えてくれた

その代わりに父は、クレイグとわたしが世界の仕組みに興味を持つようにしてくれ、平等や正義をめぐる問題について教えてくれて、夕食のテーブルを囲みながら質問に答えてくれた――ジム・クロウ法や、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア射殺後にシカゴのウエストサイドで起こった暴動などについて。選挙の投票日には、小学校の向かいにある教会の地下の投票所へかならずわたしたちを連れていき、票を投じるのはすばらしいことだと身をもって示してくれた。

それに日曜には愛車ビュイックに兄とわたしを乗せてドライブし、サウスサイドのなかでも豊かなアフリカ系アメリカ人が暮らす地域を見せてくれた。大学教育の効果をわたしたちがイメージできるようになり、学校に通いつづけてひらかれた心を保っていてほしいと望んでいたから。車でわたしたちを山のふもとへ連れていって、頂上を指さすようなものだ。父なりにこんなふうに言おうとしていた。“父さんには無理でも、おまえたちはあそこまで行ける”

心が安定していたおかげで、父は世界が目の前に立てるどんな鏡も受け流すことができた。

自分で自分をどう見るか

杖をついて歩くブルーカラーの黒人男性が感じてもおかしくない、自分には価値がない、自分は人の目にとまらないという感覚にとらわれず、ずっと遠くを見ることができた。自分がなれないもの、自分が持っていないものには目を向けない。自分がだれで何を持っているのかを基準にして、自分の価値を測った――愛、コミュニティ、冷蔵庫の食べ物、背が高くてやかましいふたりの子ども、訪ねてくる友だち。それでしあわせだと思って、前にすすんでいた。父が意義ある人間だという証拠だから。

自分で自分をどう見るかがすべてだ。それが自分の土台で、まわりの世界を変える出発点になる。わたしは父からそのことを学んだ。父が人の目にとまる存在だったおかげで、わたし自身もそうなる方法を見つけられた。

安定は自分のなかからやってくる

“自分で気分よくしてたら、だれかにイヤな気にさせられはしない”。父の格言を吸収して自分の人生にきちんと取りこむには、長い年月がかかった。ゆっくりと、途切れ途切れに、わたしは自信をつけていった。人とのちがいを抱えながら誇りを持って生きる方法を、本当に少しずつ学んでいった。

ある意味では、受け入れることからはじまった。小学校のどこかの時点で、わたしはクラスでいちばん背の高い女子であることに慣れた。だって、ほかに選択肢はある? のちに大学では、クラスやキャンパスのイベントで“オンリー”であることに適応しなければならなかった。

また同じ。選択肢なんてなかった。長年のあいだにわたしは、男性のほうが数が多く、たいてい女性よりも声が大きい場にいることに慣れていった。単純にそれがありのままの環境だった。

そして気づきはじめた。こういう場の力学を変えたければ――わたし自身のためにも、あとにつづく人のためにも、もっとちがいを許容する余地をつくって、そこに居場所がある人の幅を広げたければ――、まずはわたしが自分の足場を見つけ、しっかりと誇りを持たなければならない。自分を隠すのではなく、認めることをわたしは学んだ。

自分の持っているものを手に前へすすむ

簡単に負けるわけにはいかなかったし、避けたほうが楽かもしれない状況を避けはじめるわけにもいかなかった。もっと安心して怖がれるようになる必要があった。あきらめないのなら、前にすすみつづけるしかない。この点でも父の人生がお手本として教訓を示してくれた。自分が持っているものを手にとって、前へすすむ。道具を見つけ、必要に応じて適応して、先にすすみつづける。“にもかかわらず”がたくさんあるのをわかったうえで、へこたれずにがんばる。

わたしには選択肢がある

わたしの気性は、父の気性とはいくつかの点で異なる。わたしは父ほど辛抱強くないかもしれない。自分の意見をもっとはっきり口にしがちだ。父のように不公平を受け流すことはできないし、受け流せるようになるのが目標だともかならずしも思わない。でもわたしは、本当の安定がどこから生まれるかを父から学んだ。それは自分のなかからやってくる。そして安定が足場になり、そこからもっと大きな人生をはじめられる。

ほかとちがっていてもゆとりのある父、たいていどんな場所へ足を踏みいれるときにも尊厳を保っている父を見ていたこともあって、わたしも不安を頭から締めだし、自分が置かれた状況のなかで権利をよりよく主張するのに何が役立つかがわかるようになった。わたしが選べること、コントロールできることがあると気づいて、居心地が悪いときにはそれを自分に言い聞かせた――新しい力の場に足を踏みいれるときや、見知らぬ人でいっぱいの部屋にいて、ここはわたしの居場所じゃない、わたしは品定めされている、というチクチク刺すような意識を感じるときには、いつもこのメッセージを思い浮かべた。

どんなシグナルでも、それを自分のなかに取りこむ必要はない――ほかとちがう存在だと見なされていても、そこにいる資格がないと思われていても、何かの理由で厄介者だと思われていても、それに、わたしが感じとっているものがたとえ無意識のものや故意でないものであったとしても。わたしには選択肢がある。人生に、行動に、自分の真実を体現させることができる。姿を見せつづけて、仕事をつづけられる。その毒はわたしのものではない。

心のなかで胸を張る

わたしは学んだ。自分がほかとちがうことを、もっとプラスに受けとめることもできる。新しい場に足を踏みいれるときには、それが役立つ。ある意味、心のなかで胸を張るということ。

自宅や安心できる友人関係のなかですでに知っていることを、ほんの少し間をとって自分に言い聞かせる。自分を認めるものは、自分のなかから生まれる。新しい場へ入るとき、その力を活用できると役に立つ。

本物の自信の根

自分の頭のなかでリアルタイムに、わたし自身のために、自分なんてどうでもいい存在だという物語を書きなおせる。

“わたしは背が高い、それはいいことだ”

“わたしは女性、それはいいことだ”

“わたしは黒人、それはいいことだ”

“わたしはわたし、それはとてもいいことだ”

自分なんてどうでもいい存在だという物語を書きなおしはじめると、新しい軸が見つかる。

他人の鏡から自分を引き離し、もっと自分自身の経験から、自分が知っている場所から話せるようになる。自分の誇りを大切にできるようになって、あらゆる“にもかかわらず”を乗りこえやすくなる。障害物がなくなるわけではないけれど、それを小さくするのに役立つ。たとえ小さなものでも勝利を認める助けになり、自分はだいじょうぶだと思えるようになる。

これが本物の自信の根だとわたしは信じている。そこを出発点に、もっと人の目にとまる方向へすすんでいける。もっと主体性をもって行動し、大きな変化を生む力を身につけるほうへ。

一度や二度の挑戦で克服できるものではない。十数回挑戦しても無理だ。自分を他人の鏡の外へ出すには、努力が求められる。正しいメッセージを頭に保っておくには、練習が必要だ。

この作業がとてもむずかしい理由を知っておくのも役に立つ。わたしたちは、すでに書かれた何層もの台本に自分の台本を上書きしなければならない。わたしは場ちがいだ、ここにいるべきじゃない、だれもわたしを気にとめない。そんなふうにずっと語られてきた物語に、本当のことを上書きしなければならない。その物語は伝統に守られて日常生活に埋めこまれていて、多くの場合、文字どおり日々の背景になっている。

そういう物語が、自分と他人についてのわたしたちの考えを無意識のうちに形づくっている。だれが劣っていてだれがすぐれているのか、だれが強くてだれが弱いのかを教えこもうとする。

そこには選ばれたヒーローがいて、確立された常識がある。

“重要なのはこういう人だ”

“成功とはこういうものだ”

“医者とは、科学者とは、母親とは、上院議員とは、犯罪者とはこういう人で、勝利とはこういうものだ”

物語は自分のなかにある

州会議事堂に南部連合旗がはためく場所で育った人も、奴隷所有者のブロンズ像が立つ公園で遊んだ人も、ほとんど白人を中心としてつくられた正典を通じて国の歴史を教わった人も、こういう物語が自分のなかにある。最近、メロン財団が資金を提供して、アメリカ各地の記念碑の調査がおこなわれた。調査結果によると、その大多数が白人男性の名誉を讃えたものだった。半数が奴隷所有者で、四〇パーセントが裕福な家庭に生まれた人物。黒人と先住民は、こんなふうに記念された人物のわずか一〇パーセントにすぎなかった。女性はたったの六パーセント。人魚の像のほうが女性国会議員の像より多く、その割合は一一対一だった。