※本稿は、俵浩三『牧野植物図鑑の謎』(ちくま文庫)の一部を再編集したものです。

朝ドラの田邊教授のモデルとなった矢田部教授との出会い

牧野富太郎は小さいときから植物が好きで、独学で植物学を学んでいたが、明治17年(1884)には2回目の上京を果たし、東京大学で植物を研究することになる。牧野は、「東京へ出ると、さっそく知人の紹介で、大学の教室へ行ってみた。時の教授は矢田部良吉氏で、松村任三氏はその下で助教授であった」(『植物学九十年』)と回想している。

当時の東京大学植物学教室はまだ草創期だったので、人材も情報も不足がちだった。そんなところへ現われた牧野は、「土佐から植物にたいへん熱心な人がきた」と皆から歓迎された。矢田部教授は、植物学教室の本や標本を自由に見ることを牧野に許し、牧野も水を得た魚のように教室へ出かけて行っては、ひたすら植物の研究に没頭した。

その当時は、まだ日本の植物について、それは何という名前か、どんな特徴をもっているか、植物の戸籍調べが不十分だったので、植物学研究の主流は、形態、分類、分布などを調べることだった。それは、近代植物学に支えられているとはいうものの、江戸時代からの博物学の伝統を引きついだ面もあった。牧野は、植物学の専門教育を受ける機会はなかったが天性の能力を備え、植物の図や絵を描く優れた才能をもっていた。

東大植物学教室での研究を許され『植物学雑誌』を創刊

そのような牧野が、東大植物学教室の標本や図書を活用しながら描いた夢は、日本の植物について、その形態や特徴などを近代的な植物学的方法によって説明、記載し、それに精細な図をそえる「日本植物誌」をつくることだった。また当時の植物学研究の動向として、明治15年(1882)に「東京植物学会」が矢田部を会長にして設立されていたが、その成果を活字にして内外に発表する学術雑誌はまだ存在しておらず、雑誌の創刊が待たれていた。

そこで牧野は研究室の田中延次郎、染谷徳五郎などと相談して、学術雑誌をつくることを計画し、矢田部教授に伺いでると、矢田部もそれを喜んでくれた。こうして『植物学雑誌』が明治20年に創刊された。その第1巻第1号の巻頭論文は、牧野の「日本産ひるむしろ属」である。

日本人が学名をつけた第一号「ヤマトグサ」は牧野の発見

牧野は明治17年(1884)に郷里の高知県で新植物を発見し、これにヤマトグサと命名した。やがて牧野は大久保三郎とともに、これにラテン語の学名を付して『植物学雑誌』(1889)に発表した。大久保は、アメリカとイギリスで植物学を学んだ経歴をもち、外国語に堪能だった。それまで日本の植物は日本人が新発見したものでも、後出のC・マキシモウィッチなど外国の植物学者に依頼して学名をつけてもらっていたが、このヤマトグサが日本の学術雑誌で日本人自身が学名を発表した第1号である。

ヤマトグサに続いて三好学がコウシンソウ、矢田部教授がヒナザクラなどに学名を与えた。また矢田部は「泰西植物学者諸氏に告ぐ」という英文の論説を『植物学雑誌』(1890)に発表し、日本の植物学研究も軌道にのってきたので、これから発見される日本の植物は、欧米の植物学者に鑑定を依頼しなくても、日本人自身で学名をつけることができると宣言した。

出典=『牧野植物図鑑の謎』(ちくま文庫)

日本初の本格的な植物図鑑『日本植物志図篇』を計画

このような日本の近代植物学の黎明期にあって、牧野は「日本植物誌」の編纂に力をそそいだ。その結実したものが明治21年(1888)から刊行され始めた『日本植物志図篇』(図表1)である。これは牧野が「自ら手を下して真物より模写」した大型の精密でみごとな植物画集である。しかし印刷には多額の経費がかかり、それはすベて牧野が実家から送金してもらった金を工面しての自費出版だった。

各集に数種類の植物を収録した分冊形式の息の長い仕事であるが、近代的な日本の植物図鑑の出発点ともいうべきものとなり、関係者から高く評価された。ドイツ留学から帰ったばかりの新進の植物学者松村任三も、「今日ただ今、日本帝国内に本邦植物志図篇を著すべき人は牧野富太郎氏ひとりあるのみ、……続編を出版して本邦所産の植物を全璧せんの責任を氏に負わしめん」と『植物学雑誌』で激賞した。

牧野は近代的な教育を受ける機会がなかったが、上京して東大植物学教室への出入りを許され、数年の努力を続けるうちに専門家をしのぐほどの実力をつけ、頭角を現わしたのである。

牧野に先んじられた矢田部は東大での研究を禁じる

ところが東大植物学教室の主任である矢田部教授にしてみれば、このような植物誌を編纂するのは大学の役割だと思っているのに、外部からきた素人の牧野が、大学の資料を利用して『日本植物志図篇』をつくり始めたのだからおもしろくない。第6集が出たところで矢田部は牧野に対して、「私も同じような植物誌を編纂する予定なので、今後は大学の植物標本や書物を見るのは遠慮してほしい」と告げた。

牧野は「植物学の研究者が少ないときに研究仲間を排斥すれば学問の進歩が遅れる、従 来どおり書物や標本を見せてほしい」と懇願したが、矢田部の考えは変わらなかった。

落胆した牧野はロシアの植物学者を頼ろうとするが……

これで落胆した牧野は、ロシアへ行くことを企てた。牧野は以前からロシアで東アジアの植物を研究しているC ・マキシモウィッチと文通し、指導を受けていたので、ロシアへ渡ってマキシモウィッチを助けながら、日本植物誌を完成させようと考えたのである。マキシモウィッチは『日本植物志図篇』を高く評価してくれていた。しかし計画が実現する直前にマキシモウィッチが急死したので、それも立ち消えになってしまった。

ちなみにマルバマンネングサは、明治21年(1888)に牧野がマキシモウィッチに標本を送り、Sedum makinoi Maxim.という学名をつけてもらったものであるが、牧野は「マキノイ」と命名してもらったことに「鬼の首でもとったように大喜びした」と、友人への手紙に綴っている。また日本各地の樹林に生えるアケボノシュスランの学名は Goodyera maximowicziana Makinoとなっており、牧野がマキシモウィッチを記念して命名したものである。

矢田部から研究室の出入りを禁止された牧野は、池野成一郎(後にソテツの精子を発見したことで有名)の好意により、農科大学(東大農学部)の研究室に居候をして研究を続けた。しかし『日本植物志図篇』は第11集まで出たところで中断してしまった。

東大教授の矢田部と無冠の牧野は、相撲でいえば「横綱と褌かつぎ」の取り組みのようなものだと牧野自身がいっているが、牧野は「実力では教授に負けないぞ」と意地になって矢田部への対抗意識を燃やしたのである。

矢田部教授はアメリカ・コーネル大学で学んだエリート

矢田部良吉は嘉永4年(1851)伊豆国(静岡県)の生まれ。ジョン万次郎(中浜万次郎)や大鳥圭介に英語をならい、開成学校(東京大学の前身)の教員をへて外務省の事務官となった。明治3年(1870)、森有礼(後に伊藤博文内閣で文部大臣)がアメリカ公使として赴任する際に同行して渡米しコーネル大学に留学、植物学を学んだ。

当時アメリカ有数の植物学者だったA・グレーからも指導を受けたという。明治9年 (1876)に帰国し、その翌年、東京大学の創設とともに初代植物学教授となった。同じ生物学の分野でも、当時の動物学教授はE・モース、C・ホイットマンと御雇外国人が2代も続いたのに、日本人の矢田部が初代の植物学教授になったのは、その実力が認められたからだろう。

矢田部の講義はすべて英語で行われたというが、彼には「洋風」が似合った。鹿鳴館に通う常連であり、「新体詩」にも名を残している。ちなみに富田仁『鹿鳴館――擬西洋化の世界』(白水社)には、仮装舞踏会で大黒姿に扮した矢田部の写真がのっている。

牧野を追い出した翌年、矢田部も東大教授を罷免される

しかし矢田部は明治24年(1891)に突然、東京大学を「非職」となってしまい、後に高等師範学校の校長となったが、明治32年(1899)、鎌倉で水泳中に事故死してしまった。矢田部が牧野の教室出入りを差し止めたのは、自ら『日本植物図解』(1891~93)を編纂するためだったが、これは3号まで出て中断してしまった。

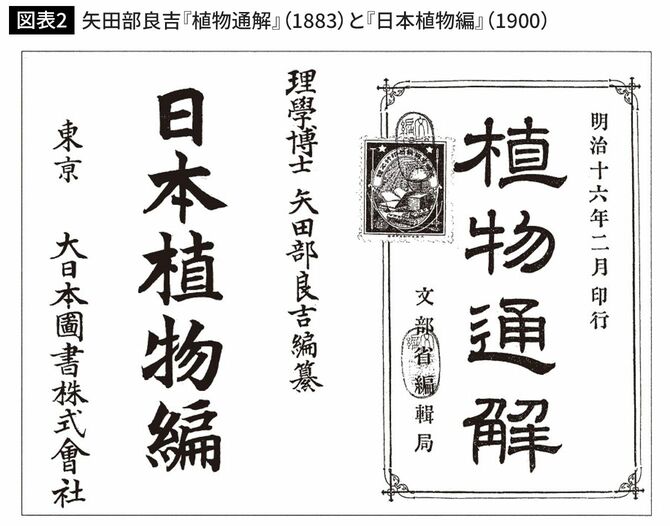

その中には、弟子に先に発表されてしまったトガクシショウマが自分の名にちなんだYatabeaの属名で記載されている。そのほかにA・グレーの植物学教科書を訳した『植物通解』(文部省1883)がある。また生前の矢田部は、文部省から一般初心者向きの植物図鑑の編集を依頼されていたが、志半ばで急死したため、没後に未完成の遺稿が『日本植物編』(1900)としてまとめられた。もしこれが完結していれば、近代的な植物学に立脚した日本最初の普及型植物図鑑となったかもしれないが、掲載数は427種で終わってしまったのが惜しまれる。

矢田部の後をついだ松村任三は、矢田部の印象を「真に泰西理学者たるの風采を具え……言語、風采、恰も外人に彷彿たり」と書き残しているが、そのようなハイカラな矢田部と田舎出の牧野では、性格が合わなかったかもしれない。それに大学が創設されたばかりのころは部外者が大学に出入りできたとしても、しだいに大学としての組織や管理体制が整ってくると、牧野のような部外者に自由な便宜を与えることが難しくなる、という事情もあって、 矢田部は牧野の教室出入りを禁止したのであろう。

矢田部の没後も牧野は仕打ちを忘れず痛烈に批判した

しかし牧野は矢田部の仕打ちに納得できず、矢田部の没後にも対抗心を失わなかった。幕末から明治時代に西欧の学問を導入したときには、それぞれの学問分野で学術用語をどのように訳したらよいのか、多くの人が試行錯誤を重ねたのはやむを得ない。矢田部が訳した『植物通解』でも、いくつかの学術用語に新訳が導入されていたが、これは近代日本の中等・高等教育での標準的な植物学教科書としての地位を獲得したため、それ以前の本で勉強したことのある学生にとっては、戸惑いを感じる訳語も交じっていた。

そのため牧野は、「明治16年に文部省で矢田部氏の訳したのを出版したのが、『植物通解』であります。この時に同氏は充分に古書を調べる事なく、別に訳語を作った者多く、この書が1時中学校の教科書となり、全国の書生に読ませることとなったので、……『植物通解』を訳語の基本とすることは私は賛成が出来ぬ。前にも述ぶる如く通解の著者は訳述当時慎重の態度を欠き、前人の善良なる訳語を没却して、却ってまずき訳語を製し、我が意を貫きしもの少なくないのである」(『植物集説』上巻)と批判している。

これなどは、一介の書生が大学教授に対抗する、「横綱と褌かつぎ」の勝負に執念を燃やし続けた牧野が、矢田部の没後に「江戸の敵を長崎で討つ」心理を働かせたものかもしれない。