※本稿は、牛窪恵『恋愛結婚の終焉』(光文社新書)の一部を再編集したものです。

「家事・育児」の当たり前に変化

いまや、若い夫婦では、夫が「僕も(家事・育児を)手伝うよ」と言おうものなら、「共働きなんだから、手伝うじゃなくて『シェア』でしょ」と妻に怒られる時代です。

妻が言いたくなるのも当然でしょう。6歳未満の子を持つ妻の家事・育児関連時間(週全体平均)は、1日7.34時間で、夫(1.23時間/日)より6時間以上も多いのが現状です。

共働きの夫の家事・育児関連時間は、この20年(1996年→2016年)で18分/日だけ増えましたが、それでもアメリカやドイツ、北欧の夫より、1日あたり1.5~2時間以上少なく、極端なまでに妻にしわ寄せがいっています(’20年「男女共同参画白書」ほか)。子をもつフルタイム就業の妻とその夫に限っても、やはり妻(1.59時間/日)のほうが週に3時間以上(就業日)も、夫(1.17時間/日)より家事・育児にかける時間が長い、との現実があります(’19年 内閣府「家事等と仕事のバランスに関する調査」)。

ジャーナリストの浜田敬子氏は、「女性にも経済力を望むなら、男性も家事・育児に本気で関与すべき」だといいます。確かにそうでしょう。

若い男性の3割が「家事・育児時間を増やしたい」

一方で、実は若い男性の3割がその時間を「増やしたい」としながら、諸外国に比べて圧倒的に時間が取れていない現状は、男性側の意識の問題だけでなく、フレキシブルな働き方を認めない「職場」の責任も重いと言えるはずです。

具体的には、20~39歳の男性(子あり)で「家事・育児時間を増やしたい」と考える人が約3割(27.7%)にのぼり、「仕事時間を増やしたい」(16.6%)を1割以上上回っています(’23年「男女共同参画白書」)。今後、たとえば男性社員が「子どものオムツを替えたいので、早く帰りたい」と願い出た際、「男のくせに」などとみる職場は、若い世代から「価値観が古い」として嫌われる恐れもあるでしょう。

20代の家事代行サービス利用単価が上がっている

また、民間や各自治体が提供する「外部サービス」の充実も欠かせません。

これは、私の修士論文以来の研究テーマの一つでもありますが、そもそも家事・育児時間を軽減しようとすれば、方法は大きく3つしかないのです。すなわち、(1)内製化(家族間シェアなど)(2)時短化(3)外部化(外部サービスの利用)です。

このうち、1(内製化)では経済活動が発生せず、GDP(国内総生産)にもカウントされません。「夫がやるか、妻がやるか」といった議論に留まる限り、家事・育児が「無償労働」と見なされ、日本経済にはほとんど貢献しないこともあり、本来は3(外部化)の拡充が望まれます。

かつては、「女性が家事を外注するなんて」といった社会の外圧や、女性自身の罪悪感も大きかったでしょう。コロナ禍前の’18年、経済産業省が外部に委託して実施した調査でも、家事代行サービスは約8割に認知されていた半面、利用者はわずか1.8%に留まっていました(’20年 日本経済新聞、1月4日掲載)。

ですが近年、若い世代がSNSに後押しされ「私も使ってみよう」と利用するケースが少しずつ増えています。家事代行サービスのCaSy(カジー)でも、’20年の時点で、4週間に1回以上利用する「定期利用」の顧客単価が、’15年秋ごろに比べて15~20%程度上がったといいます。とくに単価の上がり幅が大きいのは、20代(約50%)だそうです。

ベビーシッターについても、ある民間企業(キッズライン)の登録者による性犯罪や不祥事が相次いだ結果、’22年、悪質なベビーシッターや認可外保育所について、自治体間で情報共有する仕組みがスタートするなど、一定の前進がみられました。適正な人材確保など、まだ課題は多いものの、こちらも今後、着実に伸びていくでしょう。

社食を買って帰るという選択肢

このほか、調理では「置くだけ社食」サービスの「オフィスおかん」(OKAN)が、従業員だけでなくその家族の夕食にも貢献する様子を、先日取材しました。福利厚生として、企業内に健康惣菜などが入った冷蔵庫を設置し、原則1品100円で利用できるサービスで、ANAグループなど利用企業の一部では、従業員が「今晩の家族のおかずに」と買って帰るケースもあるとのこと。つまり、社食代わりとしてだけでなく、従業員の私的な家事(調理)の負担軽減や家族の健康にも、貢献している様子がうかがえるのです。

企業(職場)も今後は、従業員本人だけでなく、彼らの家族の健康や幸せにも繋がる福利厚生の提供を検討すべきではないでしょうか。令和の時代は、家族の健康にまで配慮してこそ、離職率の抑制や新規人材の獲得に繋がるはずです。

★提言2:企業も従業員本人だけでなく、その家族の健康にも繋がるサービス導入を

「自分より高年収の女性は考えられない」男性は2%のみ

既述の通り、男性の約5割が女性に「経済力」を求め、女性の9割以上が男性に「家事・育児の能力や姿勢(協力)」を求める時代になりました(「第16回出生動向基本調査」)。

令和のいま、男性は女性に、昭和の“男性”の役割を、女性は男性に、“女性”の役割を求めていると言えるでしょう。

しかし、女性が「自分より高年収の男性と結婚したい」と希望する「上昇婚」志向は、この40年間で大きくは変わりませんでした。社会学者で中央大学文学部の山田昌弘教授が「これほど長い間、女性の意識が変わらないとは思わなかった」と発言しているほどです。

その状況は、「年収レベルが異なる相手との結婚はどうか」について聞いた、民間の調査でも明らかです。男性の間では、女性の年収が「かなり高くてもOK」の回答がトップ(約7割)を占め、「(自分より高年収の女性は)考えられない」の回答は、2%しかいませんでした。しかし、女性におけるトップの回答は「(自分より低年収の男性は)考えられない」で約6割、逆に「かなり低くてもOK」の回答は、なんと0%だったのです(’17年 エキサイト「エキサイト婚活調査」)。

女性の下方婚は増えてはいる

もっとも現実には、自身の年収を下回る男性と結婚する女性も、少しずつですが増えている印象です。近年は、女性が男性にアプローチする婚活サイト「キャリ婚」(ninoya)なども登場し、結婚後も働き続けたいとする、いわゆる「バリキャリ」女性を中心に人気を集めています。私も取材しましたが、「本当に未来の妻が働くことを認め、サポートしてくれる男性か否か」を、スタッフが面談で見極め、通過した男性しか登録できない仕組みです。

また’11年、拙著『「年の差婚」の正体』(明治大学・諸富祥彦教授と共著/扶桑社新書)を書いたころから、妻が年上のカップルが顕著に増えていました。それでも’20年の時点では、「妻が4歳以上年上」となると、まだ初婚全体の6.4%しかいませんが、「妻が1歳以上年上」まで範囲を広げると、既に約4組に1組(24.5%)にのぼり、昭和でいう「姉さん女房」も、一般化しています(同 厚生労働省「人口動態統計」)。

欲しいのは家事力と癒し

拙著で取材したバリキャリ女性5人は、自分より低年収で、7~10歳年下の男性と結婚していました。彼女ら全員が口にしたのは、「家事(育児)力」と「癒し」。「夫はいつも、シャンプーの詰め替えやお弁当の準備など『名もなき家事』をやってくれる」や、「疲れて帰ったとき、彼が作ったみそ汁の香りに癒される」などの喜びです。

既に20~39歳の男女では、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」との性別役割分業志向に「(どちらかといえば)反対」が、約7割にのぼります(’22年 内閣府「男女共同参画白書」)。また、明星大学の須藤康介准教授らの研究によれば、「大学院卒の女性は、男性から結婚相手として敬遠されることを自覚しており、(他の女性層より)アプローチしてきた男性と積極的に関わろうとする」ともいいます(須藤康介ほか[2018]「学歴・収入・容姿が成婚と配偶者選択行動に与える影響:結婚相談サービスに内包されたメカニズム」、『理論と方法』数理社会学会、33(2))。

女性も結婚後、第一線で働き続けることを希望するなら、「私が頑張って稼ぐから」と一定の覚悟を決めるべきでしょう。その際は、年下、あるいは自身より低年収の男性も視野に入れ、既成概念にとらわれない自由な結婚の形を追究すべきではないでしょうか。

「結婚に恋愛は必要」は当たり前か

以前の記事で、恋愛と結婚がいかに「水と油」で相容れないものかお伝えしました。

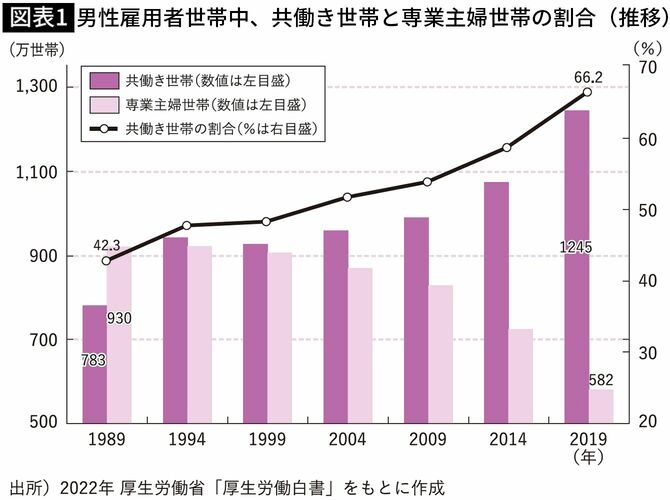

すでに日本では、7割の夫婦が「共働き」です(図表1)。また、いまやフルタイム就業(週35時間以上/非正規含む)の妻をもつ家庭が約500万世帯にのぼり、共働き全体の約4割を占めています(’20年 厚生労働省「厚生労働白書」ほか)。

そんななか、誰もが「結婚すれば妊娠するのが当たり前」という状況ではなく、疲れきった夫婦(20~49歳)の間では「セックスレス」も当たり前になりました。本書の第3章でふれていますが、その割合は’06年(3割強)以降、ずっと右肩上がりで増え続け、’20年時点で5割を超えています(図表2)(同 「ジェクス ジャパン・セックスサーベイ2020」日本家族計画協会)。

ムードや気分でセックスをする時代ではなくなった

また元来、ダイバーシティやSDGs志向が強いZ世代を中心に、ジェンダーギャップへの違和感やLGBTへの理解が進み、同性婚や事実婚(同棲婚)、選択的夫婦別姓、妻が年上の「年の差婚」なども、じわじわと広がりを見せています。今後、卵子凍結がさらに一般的になれば、結婚しないまま子を産むシングル女性も、少ないながら増えていくでしょう。

これらの多くは、恋愛の延長線上にある結婚、すなわち「恋愛で女性をリードした男性が、家庭でも女性をリードする」といった図式とは一致しません。

また、いまや不妊治療を含む子作りや家事・育児シェアなど、夫婦が「妊活(排卵日)アプリ」や「家事分担アプリ」を駆使し、ワンチームとしてスケジュール通りに行動する時代です。夫婦が恋愛気分で、「なんとなくいいムードだから、今晩エッチ(性行為)しようか」と目と目を合わせたり、夫が妻の機嫌を取ろうとして「トイレ掃除でも手伝っておくか」と重い腰を上げたりと、空気や気分次第で行動するようでは、子作りや家庭内タスクは、とても遂行できないのです。

ムードに代わって重視されるのは「誠意と計画性」

ムードや空気、気分に代わって重視されるのは、互いの「誠意と計画性」でしょう。

事前に各々の担当範囲やスケジュールを共有し、目標を決め、裏切ったり失念したりすることなく、力を合わせてそのタスクをこなしていく、そうした誠意と計画性、そして「共創」の概念こそが、令和の結婚生活に求められることなのです。

そうである以上、「恋愛」と結婚・出産を無理に三位一体化させるより、令和のニーズに合わせて、最初から恋愛と結婚を切り離して考えるほうが、どう見ても自然ではないでしょうか。

おそらく、このようなな結婚の形を、「結婚ではない」とみる人もいるでしょう。

ですが、「ビール(アルコール)市場」を考えてみてください。この20年(’97年→’17年)の間に、飲酒習慣率、すなわち週3日以上、1日1合以上飲酒する人の割合は、20代男性で約半分に、同女性では3分の1にも減りました(厚生労働省「国民健康・栄養調査」)。またZ世代では、アメリカ由来の「ソバーキュリアス(あえて飲まない)」を志向する若者も増えています。それなのに、ビール類カテゴリー全体の市場規模は、20年間(’00年→’20年)の間に、当初懸念されたほどは落ち込まなかったのです(’21年 キリンビール調べ)。

なぜか、既にお気づきの人もいるでしょう。そう、若者がけん引したとされる「ノンアルコールビール」市場が、’09年の登場以来、4倍にも増えたからです。

逆に、もし「昭和のビール以外は、ビールと認めない」と、頑なに「ノンアル」を跳ねつけていれば、今日の市場規模は間違いなく保てなかったでしょう。

結婚も同じです。若者の8割以上が望む結婚を劣化させず、未婚化や少子化に向けて真剣に対策を講じたいと願うなら、大人たちも昭和の常識、すなわち「ロマンティック・ラブ」への頑ななこだわりを捨て、若者たちのニーズに真摯に向き合うべきではないでしょうか。

もはや昭和ではない、時代は令和です。「恋愛結婚が当たり前」から「共創結婚も、いいよね」へ、変わるべきは、私たち大人のほうなのです。