※本稿は、倉部史記・若林杏樹『大学職員のリアル』(中公新書ラクレ)の一部を再編集したものです。

「大規模な難関校なら安泰」は本当か?

私大だけに限定しても、学校法人ごとの違いはかなりのものです。わかりやすい比較軸をいくつか挙げてみましょう。

・キャンパスを複数持つ / ワンキャンパス

・大都市圏に設置 / 地方に設置

・広域から学生を受け入れている / ほとんどの学生が地元出身

・附属校などを持つ学校法人 / 大学のみの学校法人

・オーナー系(一族経営) / 非オーナー系

・入学難易度が高く、入学者選抜が機能している / 入学難易度が高くない

・専門職養成系の学部が中心 / 広い業界・分野に人材を輩出

・学生の中退率が低い / 学生の中退率が高い

・財務状況が健全 / 財務状況に問題あり

対照的な条件を順不同で挙げただけで、どちらが良い、悪いというものではありません。ただ、ここに挙げた例だけ見ても、働く身としては状況が大きく違ってきます。

就職志望者の中には、「入学難易度が高い大学なら財務も良くて将来も安泰、業務は楽で高給が狙える」などと、偏差値ランキングの尺度で経営状況や勤務実態を想像する方もいるようです。残念ですが、それは必ずしも事実ではありません。入学難易度が高い大学の中にも、財務状況に課題を抱えているところはあります。

早稲田大学が直面した財政危機

關昭太郎著『早稲田再生 財の独立なくして学の独立なし』(ダイヤモンド社、2005年)には、証券会社の社長を務めた著者が、財政危機に陥っていた早稲田大学の財務担当常任理事となり、経営立て直しに尽力した経緯が紹介されています。同書によれば同大の財政は、1995年度のピーク時に390億円の借入金残高と年間22億円の支払い利息を抱えていたとのこと。「当時の負債比率は55%で、帰属収入に対する借入金などの利息比率は3%。これは主要一三大学の中では最悪の水準で、明らかに危機的な状態であった」と關氏は述べています。

「働きやすいはず」という思い込みは危険

言うまでもなく早稲田は日本を代表する難関校であり、それは95年当時ももちろん変わりません。その裏でこのような経営の危機が起きていたことはあまり知られていませんでした。有力大学だからこその慢心、経営という視点の軽視も大きな原因だと著者は指摘しています。当時、關氏のこの書籍は、しばしば大学職員の勉強会などで推薦図書に指定されました。

その後、社会状況も変わり、大学業界でも財政健全化は広く関心を集めるトピックになりました。とはいえ、投資の失敗で巨額の損失を出したり、入学者数を予測しきれず補助金がカットされたりなど、有力校でもしばしば経営に関する問題は起きています。

そもそも18歳人口は減少し続け、今後も増加する見込みはありません。現在20代の方が職員になる場合、その後40年ほど働くことになります。「いま学生が集まっているのだからきっと大丈夫」と考えるのはやや楽観的すぎるでしょう。また、仮に財務体質が健全な大学であったとしても、職員の雇用や待遇維持に熱心であるとは限りません。

順調に志願者を集めている大学でも、職員の離職率が高いところはあります。世間からの評判は良いけれど、オーナー系のワンマン経営で教職員が疲弊しているという例もあります。改革の一環として経営トップや管理職を外部から招くケースも増えていますが、その結果、組織風土が一変して職員たちがメンタルの不調に陥ったり、休職者や離職者が増加したりすることもあります。企業でもしばしば起こるこうした変化が、大学では絶対に起きない、などということはないのです。「きっと働きやすいはず」という思い込みは少々危険です。

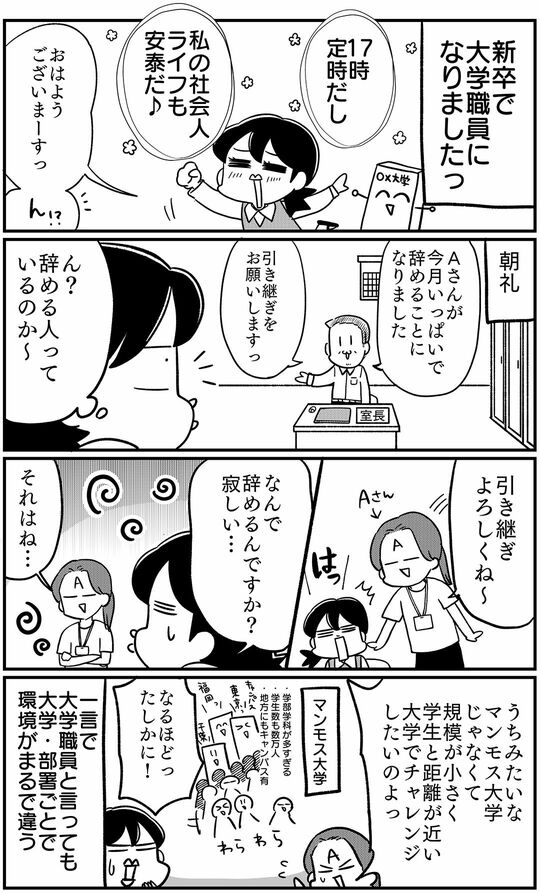

組織規模による違いは大きい

組織の規模による違いも極めて大きいです。教職員数や学生数の多い大学は往々にして縦割り組織であり、良くも悪くも大企業的、公務員的な組織体質であるケースが多いように思います。業務が明確に区分されている、人数が多いため一人ひとりの業務負担を分散できるといったメリットは多々ありますが、現場の一人ひとりが危機感を覚えにくい、若手からの提案が通りにくいといった一面もあるでしょう。

一方、教職員数の少ない大学では職員一人ひとりが関われる業務領域が広かったり、熱心な個人に業務負担が集中したりと、こちらにも長所、短所の両面があります。どちらのほうが肌に合うかは、人によるでしょう。仕事のしやすさや自分のキャリアアップなどを考え、大規模校から小規模な短期大学などへ転職する職員の例もしばしば耳にします。

職員の満足度ランキングは入学難易度とは一致しない

ブラック企業的……とまでは言いませんが、教職員が過度のプレッシャーにさらされる組織もあります。さまざまな企業で働く社員が自分の職場について投稿する口コミサイトで、「学校法人」と検索してみてください。満足度上位として名が挙がる大学は確かに素晴らしい労働環境なのでしょう。しかし下位の検索結果には散々な口コミが書かれています。そしてここでの満足度ランキングも、入学難易度とは必ずしも一致しません。

ある学校法人が主催する記念式典に、私が出席したときのこと。休憩時間の度に教職員がロビーのそこかしこで「A大学のBです。Cさんの志望校はその後、お決まりになったでしょうか。もしまだ検討の余地があるなら、ぜひご本人や保護者の方に私から、本学の教育について説明をさせてください」と電話していました。塾や予備校ならこうした営業アプローチも珍しくはありませんが、大学で、それも記念式典当日にもかかわらず教員まで総動員してというケースは初めて目にしました。

こうした業務のあり方をどう評価するかは人によるでしょう。大学らしくないと感じる方もいれば、経営意識があって良い、教職員が危機意識を持つのは当然だと感じる方もいるかもしれません。さすがにここまでの例は珍しいと思いますが、いずれにせよさまざまな組織があることは理解しておいたほうが良いでしょう。

国立大学職員の特殊な異動・昇進事情

前回の記事でご紹介した、国立大に勤めるAさんのコメントに「異動官職」という言葉が登場しました。国立大で働く職員のキャリアパスは大きく3種類に分類でき、それぞれで事情が異なりますので簡単にご説明します。

異動官職(文部科学省ルート):国立大学法人で採用された後、20代後半頃に文科省へ転任。本省の係長級となった後、40歳前後で大学等の課長級になるキャリアパス。その後は2~3年ごとに管理職としてさまざまな大学や独立行政法人、省庁等に異動。キャリアのゴールは部長級、もしくは事務局長級。理事になることも。

異動官職(他大学ルート):「ブロック異動」などと呼ばれる。国立大学法人で採用され、係長級や課長補佐級になった後、40~50歳ほどで他大学等に課長級として異動するキャリアパス。その後は2~3年ごとに管理職としてさまざまな大学や独立行政法人等に異動。最終的に、最初に採用された大学へ戻ることも。キャリアのゴールは部長級。

プロパー職員:採用された国立大学、あるいはその近隣大学でキャリアを重ね、定年まで働くキャリアパス。国立大学職員の大半が該当する。多くの方が課長級、もしくは課長補佐級で定年を迎えるが、部長級まで昇進するケースも年々増えている。

※名称や解説については、複数の記事や論文を元に記述しています。正式な名称ではありませんので、ご注意ください。

年収1000万円を目指せるキャリアパスは…

この3種類の他にも、いわゆるキャリア官僚(国家公務員総合職)が国立大の事務局長や副学長として着任したり、地方自治体や民間企業の管理職が、人事交流の一環として国立大の管理職に就任したりといった例があります。

これらは大学職員を目指す方の一般的なキャリアパスとは言いがたいので、詳細は触れません。

この通り、国立大職員と言っても、キャリアパスによって就けるポストも年収も異なってきます。プロパー職員では年収1000万円に届く例は稀ですが、異動官職(文科省ルート)であれば40代後半~50代頃に1000万円を超え始める例も。たとえば20代~30代前半に、文科省への出向を打診される……なんて形で出向のチャンスを得たという事例が多いようです。

国立大はキャリアパスによって就けるポストが明確に分かれる

もっとも、数年おきに異動を繰り返すとなれば家庭生活への影響もありますし、文科省での勤務はハードです。出向を打診されてもワークライフバランスなどを優先し、断る方も少なくありません。地元で安定して働きたいという方にとっては、プロパー職員のキャリアパスのほうがメリットを感じられるのかもしれません。このようなキャリアパスが厳然として存在しており、生涯にわたって就けるポストが慣習として明確に分かれてしまうというのは、私大職員とはかなり事情が異なるところです。

国立大の管理職ポストは年々増加しているのですが、そのうち異動官職の方が占める割合は減少傾向にあります(1)。ここで挙げたキャリアパスの姿も少しずつ変化していくかもしれません。公立大も同様で、かつては設置自治体の職員がジョブローテーションの中で異動し、事務局を構成していましたが、公立大学法人になった後、独自採用のプロパー職員に置き換わりつつあります。ただ、こうした方々のキャリアモデルが明確に構築されているとは言えません。法人化されたとはいえ、慣習として残っている影響もまだまだあるでしょう。

〈注〉(1)飯塚潤「法人化に伴う国立大学幹部事務職員の人事管理の変化に関する分析」『大学経営政策研究』第10号(2020年3月)