女性の最終学歴は四大が主流に

前回は、欧米で第2次世界大戦後に、急激に女性の社会進出が広がった理由を、各国の事情に合わせて説明しました。北欧、アメリカ、フランス、オランダのケースからわかるのは、経済要因や人口構成の変化、社会問題などが重なり、女性が働くことへの要望が高まったときに社会変化が起きていることがお分かりいただけたでしょう。

ひるがえって、日本はどうでしょう?

こちらも同じです。1990年代のバブル崩壊と長期不況により、日本の企業はかつてのように、誰もが管理職になれて、働かない中高年社員に高給を支払えるほど、裕福ではなくなりました。その結果、専業主婦は減り、家計を支えるために、多くの主婦はパート労働に精を出すことになります。

と同時に、OLモデルという働き方に綻びが生じます。短大を出て、事務職として総合職男性のサポート役を務め、結婚か出産で退職するというこの働き方は、まさに「昭和の女性」の生き方そのものでした。ところが、バブル崩壊は企業の経営環境を悪化させ、こうした事務アシスタントの求人が急減したのです。ここから短大を卒業しても就職がままならなくなり、女性たちも四年制大学を目指すようになる。1996年には女子高生の四大進学率が短大を上回る逆転現象が起こり、ここから、女性の最終学歴も四大主流になっていきます。

2000年代に入って女性総合職が続々社会へ

そうして、彼女らが卒業して社会に出る2000年頃より、次第に大手企業でも女性の総合職採用が増えだします。女性が群をなして総合職となるそのフロンティアは、2000~2005年あたりになるのです。その時点で、雇用機会均等法施行から20年近く経っていました。

フロンティア女性たちは、男性社会で数々の軋轢に晒されました。セクハラ、パワハラなどはその最たるものですが、それとは真逆の「過保護」や「隔離」などもまま見られたものです。女性社員は営業や生産には携わらせず、本社内勤に留め置き、はれ物に触るように育てていく。男性側からすると配慮しているつもりなのですが、それでも女性は窮屈さを感じます。そうすると、男性側は「女性は扱いづらい」と嘆き、女性は「分かってもらえない」と反発をする。なかなか難しい時代でした。

2010年代後半、ようやく「男社会のルール」が崩れ始める

なぜ、営業や生産などのいわゆる利益を生み出す現場に、女性を出せなかったのか。その理由は、こうした「現場」が荒々しい男社会のルールでできていたからに他なりません。そこに、企業は考えが行きつかなかったのでしょう。本当なら、過保護という「理解なき支援」をするよりも、現場の粗忽さを取り除くことの方が重要です。そのことに気づき、大企業中心にようやく男社会ルールが変わりだすのが、2010年代後半くらい。その原動力となったのは、「女性総合職の数」に他なりません。

2000年頃から総合職女性が増え始め、それは当初、4R(人事/HR、経理/IR、広報/PR、顧客対応/CR)に配属が寄せられました。が、その数が増えれば4Rでは女性を受け止めきれなくなります。そこで、男性社会に順応しやすいキャラクターの女性などから、現場への配属が始まり出します。2010年代に入ると、各部署で女性比率が上昇し始めました。

そして、彼女らは男性並以上の働きぶりを示します。企業はここで困り始めます。彼女らが結婚や出産で辞めると経営が成り立たなくなるからです。そこで、2010年代後半から、急激に、会社が「女性シフト」し始めました。女性活躍の波が起きたのは、ひとえに女性総合職の数が増えたからに他ならないでしょう。

15年前は、森氏のヘイト発言もお咎めなしだった

たとえばここ数年の間に、働く風景は大きく変わりました。コロナ禍でのリモートワークやDXが進んだことも一因ですが、それ以上に働き方全体が、かつての日本企業の宿痾を取り除く方向にどんどん動いているのです。

すぐに思い浮かぶのは、セクハラ、パワハラでしょう。10年前まではごく普通に見られた発言・行動が、今では厳しく問われています。2021年2月には、元首相であり、五輪・パラリンピック組織委員会元会長でもあった森喜朗氏の「女性は話が長い」発言が炎上し、辞任に追い込まれました。でもかつては、その異常さにも気づかないほど、社会は鈍感だったのです。

森氏は2007年には、新幹線の栗東駅新設にGoサインを出さない滋賀県の嘉田由紀子知事(当時)に対して「女の人だなぁ、視野が狭い」と発言したことがあります。当時もそれはニュースになりましたが、氏が公職を追われることなどありませんでした。

昨今使われる「女性活躍」という言葉も、2010年代前半までは「女性活用」でした。活用って物や動物じゃあるまいし、女性たちからしたら、何と「上から目線」な言葉でしょうか。

慰安婦問題でオバマ政権を通して日本に譲歩を迫る韓国の朴槿恵政権に対して、「女学生の告げ口外交」と揶揄した野党有力者もいました。弱者の味方を標榜する政党で、友愛をモットーにしていた人が、その発言をしたのです。本当に隔世の感がありますよね。

大卒正社員に占める女性が3割に近づき、「男の論理」が退潮

少し趣は変わりますが、家庭と仕事のバランスなども大きく変化しています。その昔は、子どもの卒業式に会社を休んで出席することなど許されはしませんでしたが、今ではそれも普通になりつつあります。授業参観も、かつては会社が休みの土日にするのが当たり前でしたが、昨今では平日に自由参観できたり、給食を一緒に食べたりできるようになってきました。

そう、産業界に根付いていた男社会が、綻び始めたということに他なりません。

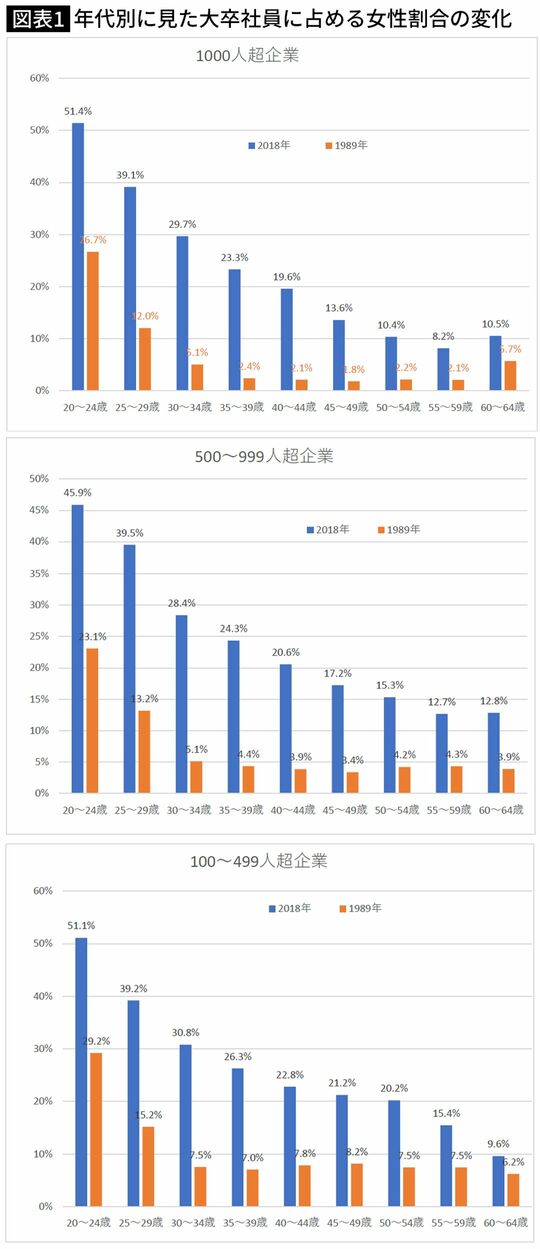

試みに、平成30(2018)年の大企業(従業員数1000名以上)の大卒正社員に占める女性比率を見ると、30代前半で29.7%、後半でも23.3%となっています。ちなみに同じ数字を、平成元年(1989年)で見ると、30代前半5.1%、後半2.4%でした(1989年の数字には一般職が多数含まれます。総合職に限ればさらに少ないでしょう)。

ハーバード・ビジネス・スクールのロザベス・モス・カンター教授(社会学者)は、「ある集団でマイノリティが3割を占めるようになると、その集団は大きく変化する」と語っています。2010年代とはまさに、産業界に染み付いた「男の論理」が、退潮せざるを得ない時期だったのでしょう。

学力と経済力を持った女性は「自立」を選んだ

90年代に「お嫁さんとして生きていく」という女性のライフコースが壊れ始め、2000年代以降その速度を上げてきた様子を、いくつかのデータで示してみましょう。

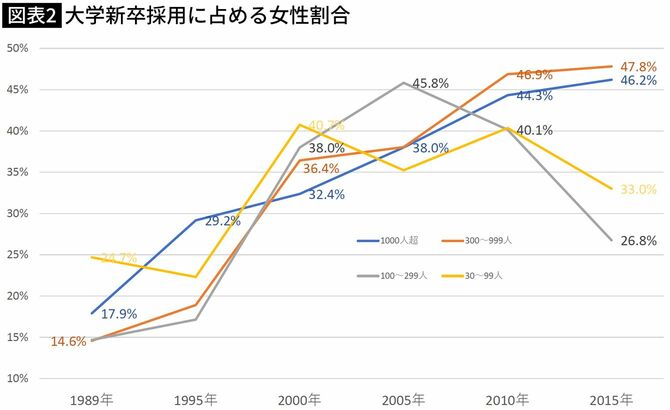

まず、大企業(従業員1000名以上)の大学新卒者採用に占める女性の割合を見てみましょう。雇用動向調査(厚生労働省)でその状況を振り返ると、かつては、企業規模が大きくなるにつれて、四大卒女性の新卒採用比率が下がるという「逆相関」が見て取れました。当時、「総合職は大卒男性、一般職は短卒女性」という暗黙の了解を大企業は持っており、四大卒女性はほとんど採用されなかったことがよくわかります(図表2)。

こうして、優秀な男子学生は根こそぎ大企業が採用してしまうため、規模の小さい企業は採用がままなりません。そこで、女性を取るという形で、旧来は中小企業の方が女性採用割合が高かったのです。

それが、2000年代に入ると、四大卒女性がどんどん増え、Sランク、Aランク校卒の女性が増えていきました。そうすると、大手人気企業とて、男ばかりに絞っていたら、SAランク大学の卒業生で新卒補充ができなくなります。そこで、「ランクを下げて男性にこだわるか」「女性でも高学歴者を取るか」という苦渋の選択を迫られました。その結果、後者を選ぶ企業が徐々に増え、それが女性フロンティアを作りだすのです。

図表2を見ると2000年頃から大企業でも大学新卒者の3~4割を女性が占めるようになっていますが、この数字は、少々行き過ぎでしょう。当時はまだ一般職枠での女性採用も多々含まれていたからです。90年代の大卒女性採用の多くが一般職であり、2000~2005年当たりまではその残滓もあったと思われるので、大卒女性採用の半分弱は一般職だったのではないか、というのが私の見立てです。

女性係長が急激に増加

とはいえ、一定数に達した女性新卒総合職は、次第に男性社会に定着していきます。

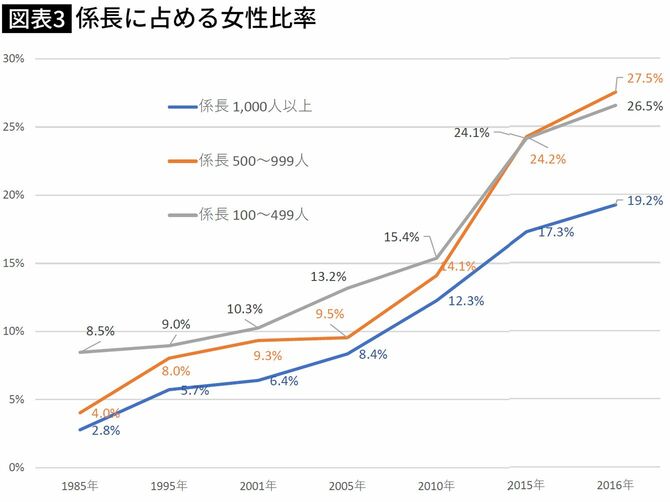

そして、彼女らが通り過ぎた後に、「女性活躍」の轍を残し続けました。それは、「係長に占める女性割合」というデータがよく物語っています。

なぜ、課長ではなく、係長なのか?

理由は簡単です。係長の場合、大企業でも30代前半でその職に就くケースが多いでしょう。とすると、女性のトップランナーがこの年代に差し掛かるあたりで、「男女比率」に変化が生まれ始めます。

対して課長の新任年齢は40歳前後なので、なかなかその変化が見えません。さらに言うと、係長はその多くが「課長」や「専任職」などに昇給して通り過ぎていく役職です。なので、高齢まで滞留している人が多くはありません。それだけに、30代前半に女性のボリュームゾーンが差し掛かると男女割合が変化しやすいのです。

一方で課長職は役職定年の55歳までその多くが滞留します。とすると、入り口で女性が増え始めても、ロートル男性が課長に居座るために、シェアの変化が見て取りにくいといえるでしょう。

実際、大企業の係長職に占める女性割合は、2005年から2010年には急増し、12%にまで達しています(図表3)。

企業が変わり始めた事情

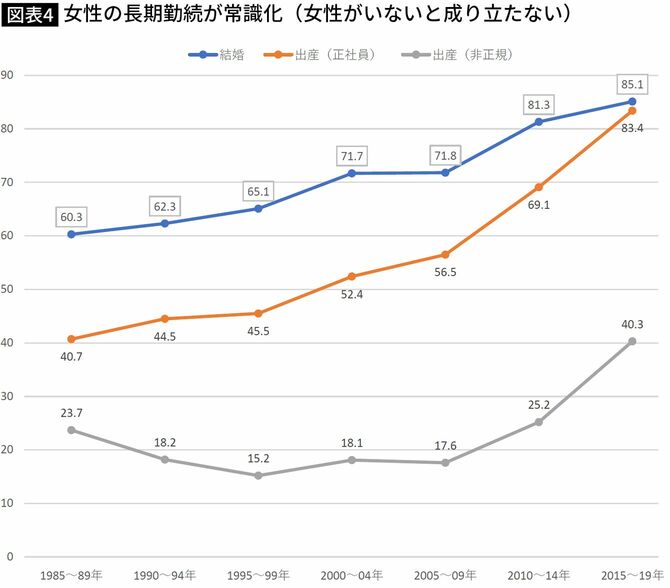

この「2000~2005年卒」の女性大卒フロンティアが、30代に差し掛かる頃、大企業はいよいよ女性問題に頭を悩ませ始めたわけです。短大卒一般職であれば、企業は容易に人員補充や育成が可能なために、彼女らの結婚・出産退職を無理に止めはしませんでした。いやむしろ、「新たなお嫁さん候補確保」や「男性未婚社員のモチベーションアップ」のために、進んで入れ替えを望んだものです。

それが、育成に手間がかかる総合職だと、話は別です。ちょうど、10年前後仕事を経験し、バリバリ働く年代の彼女らが、家事育児で辞めてしまったら、なかなか補充は利きません。しかも、そんな形で女性の勤続期間が短いようだと、新卒採用の時、女子大生に振り向いてもらえなくもなります。どちらも企業経営にとっては大きな痛手に他なりません。

そこで、このころから徐々に、女性活躍の機運が頭をもたげるのです(ただ、前述の通り、それでも当時は「女性活用」と差別的な用語を用いてはいましたが)。

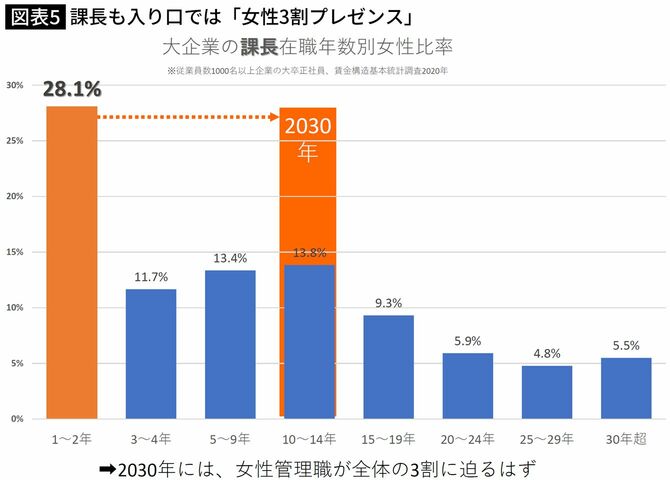

新任課長の女性割合は3割に迫る

2015年頃になると、女性のフロントランナーは30代中盤に達しました。もう企業としても待ったなしの状態です。だからこそ、そのあたりから、女性活躍推進策が妙に流行しだしたのです。それは、安倍政権下で「女性活躍」の旗が、しきりに振られたことだけで起きたわけでは、ありません。

そうして、パフォーマンスを上げ続ける女性たちは、結婚しても出産しても辞めることなく、働き続ける機運がどんどん高まっていく(図表4)。

結果、今では、大企業でも30代後半までは女性のプレゼンスが3割に近づくまでにもなっています(図表1を参照ください)。

と同時に、新任課長職に占める女性割合も、3割近くにまでなっています。課長に占める女性割合が、10%程度で遅々として向上しないのは、50歳前後のロートル男性課長が大量に居残っているためです。新任に限れば、すでに女性は十分に、活躍を始めている。このままあと10年たてば、女性課長のボリュームゾーンは50歳に到達します。部長の初任年齢は45~50歳がボリュームゾーンだから、その頃には、部長に占める女性プレゼンスも当然高まっているでしょう(図表5)。

2000年頃に始まった四大卒女性総合職のフロンティアは、このように拡大し続けたのです。その陰には、男性社会でつらい思いに耐えてきた女性たちの努力がありました。

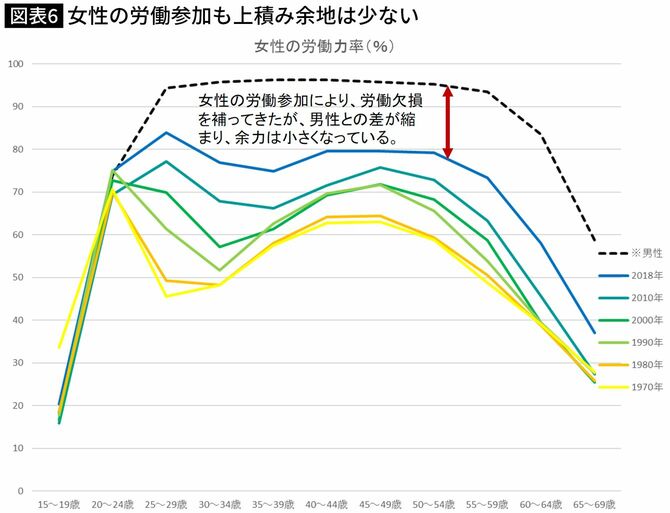

「M字カーブ」はほぼ解消された

こうした流れで、女性の労働参加割合は著しく高まって参りました。その結果、女性のライフコースが著しく変化したのもデータで読み取れます。

図表6は、女性の年齢別の労働参加率をプロットしたものです。

1970年頃は、高卒女性が多かったため、20代前半で女性の労働力化はピークを迎え、その後、結婚→出産→育児と仕事を離れるケースが多かったために、労働力率は大きく低下します。そして、子育てを終えた40代でまた社会復帰するという形でした。こうした中だるみの折れ線カーブをアルファベットのMの字にたとえて、M字カーブと呼んだものです。ただ、当時はM字の両ピークでも、その労働力率は7割に届きませんでした。

その後、説明の通り進学率が上昇し、女性の労働力率のピークは20代後半へと後ろ倒しになっていきます。そして、ピーク時の参加率は8割を超えるまでになりました。同時に、M字のくぼみは年々浅くなり、出産育児期の年代でも、8割近くの女性が労働参加している状況になっています(※労働力率には「就労希望の失業者」「産前・産後休暇中、育児休業中で継職者」も含まれています)。

男性の労働力率のグラフを見ても大体95%程度なので、女性のビハインドはすでに10~15%程度にまで小さくなっているのです。「専業主婦などもはや絶滅危惧種だ」という極論も見受けますが、それを希望する夫・妻は少なからずいるので、この10~15%という差はなかなか埋まらないでしょう。とすると、量的に言えば、女性の労働参加は、もうかなりいい線まで来ているのです。

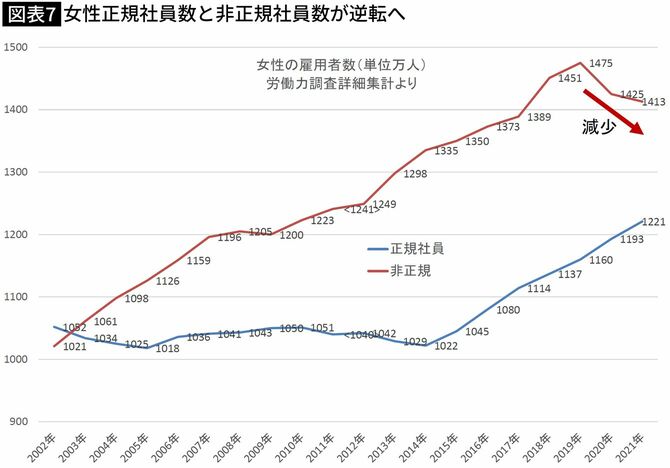

近い将来、女性の非正規就労数と正社員数の逆転が起きる

のみならず、近年は正社員、総合職、管理職の波が来ています。今後、女性の活躍は、量から質へと転換していくでしょう。

そのことを示すデータを最後に一つお見せしておきます。

図表7は、女性の就業者数を雇用形態別に見たものです。長らく、主婦パートや派遣・契約社員の事務職などに押し込められ、働く人の数は増えども、その多くが非正規という状態だった女性の就労が、昨今は様相を異にしてきたのです。2014年以降、正社員の数はぐんぐん増え続け、一方、非正規は2019年から減少を見せています。近い将来、正規・非正規の逆転が起きるでしょう。

閉じ込められ続けてきた女性が、いよいよ、羽ばたく時代が目の前に迫っているのです。

「男性社会は300年たっても崩れない」は本当か

ところが、です。どうも、こうした変化が正確に受け止められず、女性活躍を後押ししたいがために、「いまだに日本は全く変わっていない」と言いすぎるきらいが今の日本にはあります。

2022年9月、国連の女性局と経済社会局がまとめた報告書によると、世界各国で男女平等を保障し、女性に対する差別を禁止する法律が整備されるまで、現在のペースだと最長で286年かかる恐れがあるという分析がされていました。また同様に、職場で女性が男性と同等に幹部職を占めるまでには140年以上かかるとされています。

国連による発表に限らず、国内の識者の中にも「今のままでは日本企業における男性社会は300年たっても壊れず、今後長らくの間、女性活躍は実現しないだろう」と発言する人もいます。女性活躍について、日本が欧米よりも遅れているのは確かであり、変化のスピードが遅いのも事実です。だから、「300年かかる」と、ついそう言いたくなる気持ちも分からなくはありませんが、こうした表現を軽々しく使ってほしくありませんし、使うべきではないと思います。

「日本は全然変わらない」と嘆く人が見落としていること

わずか20年の歴史をさかのぼっただけでも、日本は今と比べものにならないほどの男性社会でした。フロンティア女性たちは想像もつかないほどつらい思いをしてきたのです。そうして勝ち取った現在の果実を見落とすのは、彼女たちに失礼でしょう。

相当アウェーな環境だった職場に入り、頑張って働いてきた女性たちがいました。その頑張りがあったおかげで「女性に活躍してもらわなければ日本社会は立ち行かない」という流れが生まれ、男性社会が徐々に壊れてきた。この期に及んで「日本社会は全然変わっていないし、これから先も変化にはかなりの時間が必要だ」と言うのは、大変な思いをして戦ってきた先輩たちの頑張りを正当に評価しないことになると思うのです。

今回、多くのジェンダー論者も気づいていない、嬉しい誤算を書きました。女性の夜明けは近い!

ただし、産業界が女性を受け入れるという変化により、依然として残る昭和型の心との間で軋みがいよいよ激しくなって来ました。社会や会社は今、「働く妻たち」に優しくしようと喧しいのですが、それは、「軋み」への処方箋とはなっていません。

なぜなら、少子化の最大要因は、「妻」ではなくて、「未婚者」にあるのです。なぜ、女性たちが結婚を選ばないか。「働く妻」に優しくすることや「イクメン奨励」だけでは、未婚者たちが頷いてくれはしないでしょう。

その手を差し伸べるべき根源を、次回以降明らかにしていきます。