築山殿は死の刹那、殺されることで家康に復讐しようと考えたか

「私を殺したら、次は信康なのでしょう。それだけは許せません。離縁した妻を憎むのはまだしも、血を分けた長男の命まで奪おうとは。私は絶対に、あの男を許しませんよ」

「恨みましょう。呪いましょう。あの男はもちろん、徳川の家中も、そなたたちふたりも、そなたたちの子々孫々までも」

「徳川家康の妻殺しとは。人の口に戸を立てられぬし、あの人が、どれほどの人物になっても、この汚点は消えぬでしょう。あの人が偉くなって、歴史に名を残せば残すほど、この非道も残るはず」

「私は殺されることで、あの人に仕返しができるのだから。さぞや、私の父母も喜んでくれましょう」

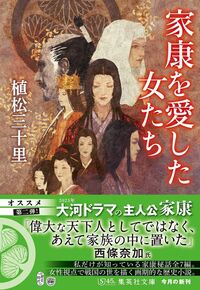

激烈な恨みつらみのセリフですが、これらは私が『家康を愛した女たち』(集英社文庫)の第二章「築山殿」のラストに持ってきた、自らの命の終わりを目前にした築山殿の言葉です。

私は小説家として歴史的評価の低い人物のことを書くのが、割合に好きなのです。そうした人の言い分を書いてあげたいと思うからで、築山殿は殺されることで家康に仕返しをしようと、死の刹那、考えたのではないかと思うのです。

築山殿は文化の進んだ駿府で育ったセレブリティだった

徳川家康の正室・築山殿は、天正7年(1579)8月29日に亡くなりました。夫である家康の指図によって、佐鳴湖(浜松市中区)畔において家臣たちに殺されたのです。その半月後には、築山殿が産んだ家康の嫡男信康が自害。これも父・家康の指示による、いわば賜死でした。この「神君家康による妻子殺し」は、同時代史料がほとんどないこともあって、謎に満ちた事件といえます。そして徳川氏史上最大の汚点でもあるのです。

三河国を本拠にしていた徳川家康は、尾張の織田と駿河の今川、この両家の人質としてたらい回しの少年期から青年期を過ごしました。駿府での今川の人質時代に、当主の今川義元が姪と妻合わせます。これがのちの築山殿で、その実家は関口氏。今川一族でした。だからこの結婚は、今川一門に準じる地位を人質の少年に与えたことになるわけで、義元が相当な期待をもって家康を忠実な家臣に育てあげようとしたのだと考えられます。

義元は家康にじゅうぶん学問も授けました。軍師としても活躍した禅僧太原雪斎を師に、漢学、兵法、儒教の倫理観や社会秩序を身に付けさせられたはずで、私は以後の家康の生き方をながめると「家族よりも家臣、家臣よりも他人にこそ気を配らねばならぬ」という、そんな君主哲学も雪斎から学んだように思えます。

晩年の家康が駿府に戻って大御所となり隠居生活を送ったことを考えても、駿府時代は家康にとってけっして悪い時代ではなかったはずで、築山殿もそうした文化先進地だった駿府において主家の一族として育った、お嬢さまでした。

家康が今川を裏切って信長につき、築山殿の父母は自害した

ただし、今川義元が織田信長に討たれた永禄3年(1560)の桶狭間の戦いが、戦国の世を一気に回天させる口火となったように、家康と築山殿という若い夫婦(家族)の生き方をも、大きく変えてしまいました。

東海地方の勢力図が激変し、家康は今川の軛を身をよじって振りほどくように本拠地岡崎に帰還。さらに信長と同盟し、今川の保護国同然だった三河をわが領国として独立させました。このことは義元の後継今川氏真の怒りに油を注ぎ、築山殿の父母は自害しています。その後、築山殿と息子の竹千代(のちの信康)、娘の亀姫は家康のいる岡崎に移されることになりますが、父母の自害は衝撃的で、築山殿は家康を恨んだことでしょう。夫婦仲はこの時点で決裂したのではないかと思います。駿府から田舎の三河に行かされたことも嫌だったかもしれません。

実は、築山殿の実名はよくわかっていません。大河ドラマ「どうする家康」でも「瀬名」という名で登場しますが、それは江戸も中期になってからの書物に出てくる名前で、家康の故郷である岡崎に移ったときに岡崎城外の、土を盛り上げた地につくられたであろう「築山屋敷」に住まわされたために築山殿と呼ばれることになったのです。

岡崎城に入れてもらえなかった時点で離縁していたのでは

城内に入れてもらえなかったことをとっても、私は今川との手切れの時点で、事実上の離縁になったのではないかと考えています。

永禄6年(1563)には、それまで「元康」と名乗っていた夫が、今川義元からもらった「元」の字を簡単に捨て去って「家康」と改名。永禄10年(1567)には嫡男竹千代が、築山殿の伯父義元を殺した織田信長の娘である徳姫と結婚。家康はさらに今川氏真を攻めて、戦国大名としての今川家を滅亡させました。

元亀元年(1570)に家康は、旧今川領の遠江国にまで領土を拡大し、元服した信康を岡崎城主に残して、築山殿も置いて浜松に居城を移します。そもそも息子竹千代が元服にあたって名乗った信康の名は、信長の「信」を与えられたものでしょうし、もう築山殿にとっては憤りの連続だと思います。家康と築山殿の仲は、どんどん悪化していったでしょう。

そんなときに築山殿殺害事件が起きたのです。

唐人医師というスピリチュアルな存在にすがった可能性

「信康事件」とも言われるこの家康による妻子殺害事件に関する史料が少ないのは、最初に述べたように徳川氏最大の汚点だからで、誰も本当のところは書き残していません。浜松の家康家臣団と岡崎にあった信康家臣団が対立し、そうしたなかで築山殿が甲斐の武田勝頼と内通し、徳川家内のクーデターを起こして信康を当主とする新しい徳川家で家の存続を図ろうとした、とか、そしてその動きが信長に察知され、家康は悩んだすえに妻子の処断を決めざるをえなかったなど、歴史家の間で現在でも、史料を読み解きながらの研究は進んでいます。

甲斐から来た唐人医の滅敬と築山殿が密通したとか、またこれも甲斐から来た口寄せ巫女たちを通じて武田勝頼が築山殿を懐柔、武田と内通させたとか……史料はそんな逸話も語っています。私には真相はわかりませんが、心に弱い部分があると、そうしたスピリチュアルなものにすがってしまう傾向というのは誰にもあると思います。つけ入れられる隙があるというか、その結果、築山殿が疑われる立場に至ったのは事実でしょう。

築山殿は釈明のために浜松に召喚されるのですが、釈明などさせてもらえずに、家康の家臣ふたりによって道中で殺害されました。

「家族よりも家臣にこそ気を配らねばならぬ」と考えた家康

当時の徳川家は、東の今川支配から抜け出したとはいえ、今度は西の織田の先兵となって戦うことで三河、そして新たに手中にした遠江を守ることに必死な新興の戦国大名家でした。信玄はもういないとはいっても武田の脅威はまだ続いています。今川から見ればやはり新興の出来星大名ですが、今の同じ愛知県でも山間の三河(県東部)と違い、肥沃な野の広がる尾張(県西部)において中世から近世へと経済改革も進めながら勃興する織田は、徳川にとって逆らえない相手(同盟国)でした。

「あの人が偉くなって、歴史に名を残せば残すほど」と私は書きましたが、家臣たちに気を配り領国防衛に努める家康にとって、どの程度の将来が見えていたでしょう。織田信長がこの日本から消滅した本能寺の変後においても、征夷大将軍として260年余りの平和を日本にもたらせようとは夢にも思わなかったかもしれません。

小説で描いた築山殿と家康の異父弟の知られざる逸話

家康の同母弟に松平康俊という人がいます。家康の母である於大の方が、岡崎の松平から離縁され、実家の水野家に出戻ったあとで、知多半島の久松家に再嫁して、生まれた子です。家康同様に今川に人質に出され、そして、家康と武田信玄が駿河を同時侵攻したさいに武田に身柄を奪われて、甲府に連行された男子でした。

家康は、この弟を甲斐から脱出させるのですが、冬季で雪に埋まる中部山岳地帯を踏破させたため、凍傷によって両足の指すべてを失ってしまいました。大河ドラマ「どうする家康」でもそのシーンは描かれましたが、これも家族だからつらい目に遭わせてしまったといえるでしょう。最終的には駿府城の本丸ともいえる久能城を、家康はこの弟に与えています。

徳川家の犠牲になった築山殿の霊を慰めようとしたのでは

康俊は天正14年(1586)に35歳の若さで亡くなるのですが、その墓は築山殿の墓の隣に建てられているのです。浜松の西来院という禅寺です。私は『季刊清水』という雑誌にこの康俊のことを書こうと思い、墓参したのですが、そのとき隣に築山殿の墓があるので、とても驚きました。築山殿の墓はそれ以前に訪ねていましたが、隣に康俊という人の墓があるなどとはそのときはまったく気づかなかったのです。同じ場所に二度行っても、気づくのと気づかないのとでは、見えてくる景色がまったく違うのです。

康俊の戒名は、「善照院殿泉月澄清大居士」。

「澄んだ月が泉に照る」という意味です。きっと康俊は、清らかな心の持ち主だったのでしょう。

直感しました。康俊は築山殿を慰めるために、みずから望んで、ここに葬られたのだ、と。そうとしか考えられません。徳川家の誰もが、「神君家康による妻子殺し」という拭い難い汚点を気にかけていたはずです。康俊は、恨みを抱いて死んだ築山殿に寄り添うことで、未来永劫、徳川家を守ろうとしたのではないかと思います。