男社会の身勝手な正論とマッチョ女史の善意の加害

とかく、政治家やマスコミなど「男社会の代表」たる論者は、女性の痛みをわからず、勝手な正論を謳い、理解なき支援を施すものです。「働く女性の支援」と銘打って、女性が働きながら育児や家事ができる環境を整える。つまりそれは女性に「働き、産み、育てる」ことを強要することに他なりません。

一方で、同性(女性)の識者は、進歩的な論調の中で、善意の加害者になってしまうことが、どの時代にもよく見られます。

連載第2回で取り上げた、エレン・ケイが「女の生活の中心要素は母となることである。女が男と共にする労働を女自身の天賦の制限を越えた権利の濫用だとして排斥すべし」と謳ったことなどがその好例でしょう。

どちらも女性を追い詰める意味では同じです。

今回は平成期に入り、急激に熱を帯びた少子化対策が、いずれもうまくいかなかった理由として「理解なき支援と善意の加害」がいかに起きてきたかを詳らかにしていきます。

同性からの「私はそれができたんだから」に戸惑い

前回から見てきたとおり、為政者たる男性が声を発する「理解なき支援」は、そもそも女性から見れば、手前勝手な話であり、反発もしやすいものです。

一方で、同性である女性の、しかも進歩的立場の人から発せられる「善意の加害」には、大いに惑わされることがありそうです。まず、こうした女性識者からの発信は多くの場合、「私はそれができた」という彼女ら自身の体験で実証されていることが多い。加えて、その提言内容は、現状の社会システムにおいては、かなり利得の多い方策でもある。

これは第2回の「らいてう×晶子」論争で、与謝野晶子が説いた「家に入れ、ただし、その家事労働対価は国が払え」という話に、当時のモダンガールたちが熱狂したことからもわかるでしょう。

基本的に、「善意の加害」は、時代と社会を限定した中で成り立つ次善策であり、真理と呼べるものではありません。時代が少し下り、社会条件が崩れると、一気に違和感が噴き出してくるような代物です。いやいや、同時代の女性たちにしても、彼女らが心の底から発する思いとは差があり、きっと言葉にできないモヤモヤが募っていたのではないでしょうか。

錚々たる企業が女性の定年を25歳、30歳に設けていた

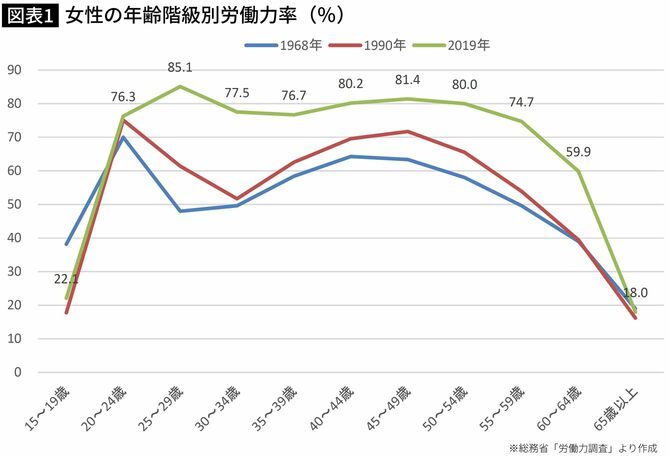

敗戦直後から高度成長を経て、企業で雇用される女性の数は年々増えていきました。戦後、「妻は無能力」を定めた旧民法は改正され、新憲法には夫婦は同等の権利を有することが盛り込まれています。1947(昭和22)年に制定された労働基準法65条には女性向けに産前産後の休暇に関する規定が設けられました。1965(昭和40)年には雇用者総数の32%が女性で占められるようにもなっています。

ところが一方で、労働省が1966(昭和41)年に行った「既婚女子労働者に関する調査」によれば、定年の定めのある企業(全体の4割)において、3割がその年齢に男女差を設けていました。錚々たる顔ぶれの企業が、女性の定年を25歳、あるいは30歳という若い年齢に設定していたものです。

結局、女性は結婚するまでの「腰かけ労働」と育児終了後の「パート労働」で社会的地位が伸びぬ構造は温存され続けました。

このような性別による不平等を撤廃する動きは1979(昭和54)年に、国連で女子差別撤廃条約が採択されたことを契機に高まります。1985(昭和60)年には日本も同条約に署名。それが大きな圧力となり、1972(昭和47)年に施行された勤労婦人福祉法を改正する形で、1985(昭和60)年に、募集採用から退職までの雇用管理上の均等扱いを義務づけた男女雇用機会均等法(雇均法)が制定されることになります。この成立過程の曲折は、マスコミで何度も詳らかにされているので、ここではあえて触れないことにして、同時期に起こった働く女性問題を考えることにいたしましょう。

アグネス論争とは何だったのか

1987(昭和62)年に、後々「アグネス論争」と呼ばれるニュースがワイドショーを連日賑わせました。タレントのアグネス・チャンが、1歳に満たない自分の乳児を、テレビ番組の収録現場に連れて行ったことの是非について、激しい論争が繰り広げられたのです。

「大人の世界に子どもを入れるな」「甘えている」といった否定的意見があった一方、「働く女性の背後には子どもがいることを世に示した」という肯定的意見もありました。

この問題はいったい何だったのでしょうか?

職場は神聖不可侵なもので子どもなど連れてくるべきか否か、などということを論点にすると、話の本質が見えなくなってしまいます。当時は、「母は働かない」ことがテーゼだったのです。少なくともフルタイムでバリバリ仕事をこなす「母」は本当に少なかった。働くならパートが関の山であり、フルタイマーの職場には「母」以外しかいない。だから、当時の働く人たちは「家事」も「育児」も視野に入らなかったのです。

アグネス論争は当時の労働社会の偏りに一石を投じたのではないでしょうか。脆弱な保育インフラの中で、母がフルタイムで働いたらどうなるのか。完全に「家庭」と「職場」が分離され、子どもたちは「働くリアル」を知らずに育つことの是非。家庭内では、育てる苦しみは「母」しか知らないという非対称性。そして、恋愛結婚して核家庭で暮らす戦後文化が実は、性別役割分担がより強化されるテーゼだったということ……。今から振り返れば、こんな論点が思い浮かべられるでしょう。

ただ当時の日本社会では、こうした前向きな視点はなかなか示されず、その多くが、常識はずれの奇異な行動への批判と、道義的な女性擁護に終始するばかりでした。

平成に入ってから少子化の危機感が顕著に

昭和が終わり平成となった頃、少子化は深刻さを増していました。連載1回目でも書いた通り、このころには年間出生数は120万人台へと落ち込みます。第2次ベビーブームからたった一世代で4割もの減少、平成2(1990)年には「1.57ショック」なる言葉も出現しました。前年の出生率が、過去最低だった1966(昭和41)年の1.58を下回り、1.57となっていたことに端を発します。

1966年は干支が「丙午」でした。「丙午生まれの女性は気性が激しく、夫の命を縮める」という迷信があります。これは、江戸時代初期の「丙午の年には火災が多い」という風聞が、八百屋お七(火付けで有名な女性)が丙午の生まれだとされたことから、女性の結婚に関する言い伝えに変化して広まっていったとされています。こうしたことから、1966年には産児調節で出産を避ける人が多くなり、その結果、この年の出生率が極端に落ち込みを見せたのです。

ところが、その丙午の谷さえも、1989年の出生率はあっさり下回ってしまいました。

その出生率をもって「1.57ショック」とマスコミが相次ぎ報じたため、少子化の深刻さを世に知らしめるきっかけになります。

政府もいよいよ出生数アップへの対策を検討するのですが、世論はまだまだ冷淡でした。雇均法の後押しもあり、表面上は女性が男性と伍して働くことがよしとされたため、経済界の反応さえも鈍かったのです。

女性に「働け、産め、育てろ」の三重苦を背負わせる

そうした世情を振り切り、政府がようやく対策に本腰を入れるのは、1994(平6)年のこと。仕事と子育てを両立させる環境を整備するため、文部、厚生、労働、建設の四大臣の合意の下、10年にわたり取り組むべき施策を定めた計画「今後の子育て支援のための施策の基本方向について」(通称エンゼルプラン)が打ち出されます。

続いて、1999(平成11)年には大蔵、自治両大臣が加わった新エンゼルプランも策定されます。2003(平成15)年には議員立法の形で少子化社会対策基本法が制定され、首相を会長とし全閣僚が委員となる少子化社会対策会議が設置されることにもなりました。

ただし、これらの計画が一向に成果を上げない根本的な理由については、政治家は言うに及ばず、

こうした勝手な正論、もしくは、理解なき支援が、2010年代半ばまで続きます。2007年に当時の柳沢伯夫厚労大臣が発した「産む機械」発言※などその象徴といえるでしょう。そもそも、「女性活用」などというまるで牛馬を扱うような言葉が平気で政策に盛り込まれ、進歩的と言われた民主党政権下においてでさえ、悪気なく明記されたものです。

※筆者註:2007年1月27日、島根県松江市で開かれた自民党県議の集会で少子化対策について、「15~50歳の女性の数は決まっている。産む機械、装置の数は決まっているから、あとは一人頭で頑張ってもらうしかない」などと語った。その後、当人からは様々な弁解がなされているが、もし氏が女性の「心」に配慮していたなら、たとえとしてこの言葉は出なかったのではないか。

優秀な同性が振りかざす成功則がしんどい

こうした男社会からの勝手な正論では、女性は納得しないことは多くの皆さんがお分かりかと思います。続いては、同姓ながら「善意の加害者」になってしまう女性識者の提言を見ていきましょう。

彼女らの提言には、一つの傾向があります。それは、「時代環境の中で、最善の生き方をしたいのであれば、こうすべき」という教条的かつ現実的な論調です。むやみに理想論を追いかけ、現実社会と敵対していては、ますます女性はつらい立場に追いやられてしまうのは確かです。「だから今の社会では、こうすべき」という一種の成功則が、同性の優秀な成功者から振りかざされると、多くの一般女性はそれにうなずかざるを得なくもなります。そして、その通りに生きようと堅苦しい思いをしたり、そうなれない自分を責めることにもなる。

つまり、「良かれと思って差し伸べた手」が、ありがた迷惑になっている。

ましてや、現在では社会の変化は速く激しくなっています。「こうしたら上手く行った」というノウハウが、5年やそこらで通用しなくなることも少なくありません。

だからこそ、時代と社会を限定した中で成り立つ勝ち組女性の成功則よりも、「女性の痛み」を起点に論を進めるべきと、私は考えています。

一流女性識者たちが宣う「早婚・早期出産」のススメ

さて、前置きが長くなりました。

少子化がようやく政治の重要課題となるなか、2004(平成16)年に『オニババ化する女性たち』(光文社新書)という本が発売され話題を呼びます。著者は疫学が専門の三砂ちづる・津田塾大学教授で、この「オニババ」とは「社会の中で適切な役割を与えられない独身の更年期女性」を指しています。

現代は、女性の身体に備わっている次の世代を準備する仕組みが抑えられ、使われないことが多いため、性と生殖に関わるエネルギーが行き場を失っており、その弊害があちこちに出て、女性が総オニババ化しがちだというのです。20年足らず前にこんな趣旨の本が上梓できたことに、まず驚きを禁じ得ないでしょう。性への発言規範が弱かった当時とて、男性作者であれば、こんな内容の本は出せなかったと思います。

解決策として、三砂さんは「早婚のすすめ」を唱えています。「とにかく早く結婚したほうがいい、あるいは、結婚しなくても女性は早く子どもを産んだほうが、いいと思っています」

それは女性の身体にとってもよいことだが、仕事を考えたとき、「そのほうが理想に近い」とも言います。

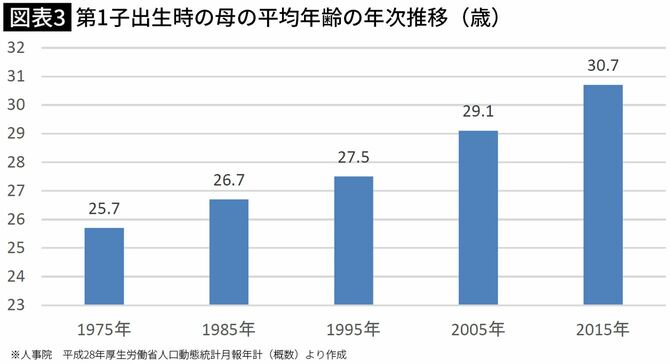

20歳で子どもを産むとすると、45歳になったら、子は成人して手を離れている。45歳というその盛りの年齢に「仕事のことだけ考えて思いきり働けるというのは、近代産業社会にとっても、非常に貢献できる」からだ。……これが三砂さんの言わんとするところ。

この話、おそらく、分かりやすいように極端に書いているのかもしれませんが、違和感が募るところです。まず第一に、20歳で子供を産むということは、大学も出られないでしょう。パートナー選びは10代のまだ右も左もわからない時にせねばなりません。

現代であれば、大卒後、仕事を覚えながら、志向なども定まっていく中で、人生の伴侶を見つけるのが、普通でしょう。そうして、30代で子供を産むというライフコースであったとしても、育児や家事は、夫や社会と共働し、短時間勤務やリモートワークを交えて働き続ければ、キャリアは充実できるはずです。何も子どもを早く産むことだけが、正解ではないでしょう。

実際、三砂さんは自身の主張に対し、後に「30代後半の独身女性から大変な反発があった」(『AERA』2007年6月4日号)と述べています。それはそうでしょう。彼女の論では、行き遅れた女性たちは、もうどうやっても救われなくなってしまうのですから。

勝間和代さんも「時代の常識」を謳った

同じような早婚と、キャリアの充実をすすめた識者がもう一人います。あの有名な、経済評論家の勝間和代さんです。

勝間さんは結婚のメリットを以下のように説明します。

① 二人で暮らすことで、家賃や公共料金など、生活の固定費が切り下げられる。

② 産まれた子供へ投資することで、その成長した子供が恩返しをし、精神的かつ経済的リターンをもたらしてくれる。

③ 男性より収入が低くなりがちな女性にとって収入が安定するなど生活保障をもたらす。

④ 子育てを通じ男女ともに社会的成長ができる。

⑤ 出産には時間的制約があり、女性が若いほど、妊娠・着床率は高い。

よって、「私たちに一番大切なのは時間です。だからこそ、結婚による果実を、なるべく早めに得られる早婚を推奨します」(毎日新聞2009年5月3日付)。

確かに、勝間さん自身が学生時代に結婚し、21歳で長女、25歳で次女、31歳で三女をもうけています。

この早婚志向を後押しするような制度を打ち出す企業も現れました。衛生用品大手のユニ・チャームが2014年に導入した「Fresh-Mom Recruitment」がそれで、妊娠・出産予定がある女性が同社の新卒採用選考を通って内定を得た場合、最長30歳まで、入社時期を遅らせることが可能。早くに結婚し子どもをもうけ、育児が一段落した頃、キャリアをスタートさせることができるという制度です。

同社はこの制度の目的を「出産・育児による就業制限が一段落した環境の下で業務に取り組むことで、短期間での成長が期待できる。一例として、35歳で自身のドメインとなる専門性を身に付け、発揮してもらうキャリアモデル」の創設だとしていました。

「早婚推奨」に女性たちが抱く違和感

女性の味方であるはずのユニ・チャーム社までもが、なぜ、女性にのみ「人生を急げ」と十字架を背負わすのでしょうか。

こうした早婚推奨がなされるたび、私は多くの女性たちから反発の声を聞きました。早婚主張者の「スマート」で「教条的」な言葉に、上から目線を否応なく感じていたのでしょう。そして、「仕事やキャリアに役立つ」「産業社会に貢献できる」「成長できる」といった、話者の価値観に行きつく。人生はその道具へと堕してしまう……。

別に人生はキャリアのためにあるわけではなく、人は社会に貢献するために子どもを産むのでもありません。エレン・ケイにしても、勝間さんにしても、同時代のスターであったことは疑いようがありません。ただ、同時に彼女らは、時代の社会環境を代弁するトークン・ウーマンでしかなかったともいえるのではないでしょうか。

婚活→妊活と世間総出で煽り上げる始末

少子化を解決するためには、まずは、結婚する男女を増やすことが一丁目一番地の政策となっていきます(この指針こそ、日本的でもあるのですが。欧米はシングルファザー、マザーの出産が非常に多いのですから)。そこで、結婚に向けた活動を「就活」にならい、「婚活」と名付けたのは、「パラサイト・シングル」「格差社会」などの名付け親としても知られる山田昌弘・中央大学教授です。それは、ジャーナリストの白河桃子さんが執筆した『AERA』の2007(平成19)年11月5号が初出と言われています。

この二人が、翌2008(平成20)年に上梓した『「婚活」時代』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)は、晩婚化、非婚化の要因と、そこから抜け出すための婚活の必要性、それを成功させる方策までが説かれて評判となり、婚活という言葉が市民権を得るまでになりました。

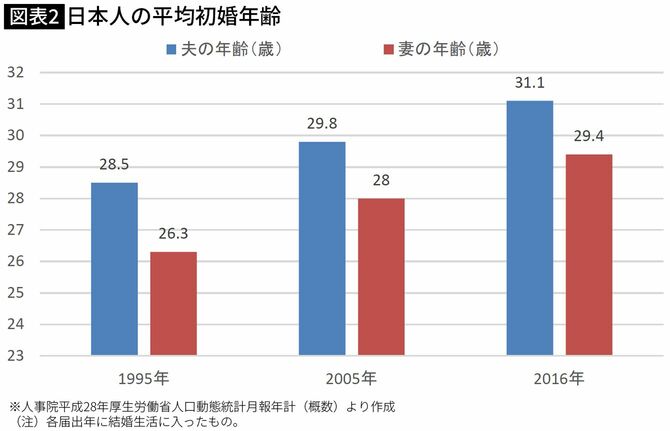

婚活ブームに続いて「妊活」ブームが訪れました。この語は、夫婦が意志を持って子どもをつくろうと活動することを指します。妊活がブームとなった背景は、初婚年齢の上昇とそれに伴う不妊治療と高齢出産の増加がありました(日本産科婦人科学会による高齢出産の定義は1991年までは30歳だったが、以後、35歳に改められた)。

野田聖子さんが10年の不妊治療を経て出産

高齢で結婚して、妊娠を切望するという妊活ブームの象徴ともいえるようなニュースが、2011(平成9)年1月、永田町に駆け巡りました。野田聖子衆議院議員が10年の不妊治療を経て、米国で卵子提供を受け、49歳で長男を産んだのです。不妊治療として体外受精を14回も行い、流産も経験した後の喜びでした。

卵子提供プログラムは海外で広く行われており、不妊治療をしているカップルの認知も高まっているけれど、当時の日本ではまだ関係する法律がありません。日本産科婦人科学会が業界の自主ルールとして、国内で卵子提供プログラムは行わないと決めたため、事実上日本で卵子提供を受けることはできなくなっておりました。

野田さんは当時、こう述べています。

「出自を問わず、すべての子どもは宝。子どもに対する意識をそう統一させるべきです。(略)。本当に少子化が深刻だと思うなら、そこを規制緩和しないと小さな枠からしか子どもは生まれてきません」(『AERA』2011年4月18日号)

妊活ブームを背景に苦しむ女性たち

2012(平成24)年3月、少子化ジャーナリストを名乗るようになった前出の白河桃子さんが、不妊治療の最前線にいる医師、齋藤英和氏(国立成育医療研究センター 母性医療診療部不妊治療科医長)と組み、『妊活バイブル』(講談社プラスアルファ新書)を発表しました。

その直前にあたる2月14日、NHKクローズアップ現代「産みたいのに産めない~卵子老化の衝撃~」の影響も大きく、「妊活」という言葉が瞬く間にブームとなっていきます。同番組では未婚で健康な30代の女性が将来、産みたくなったときに確実に産めるように、卵子の凍結を決断する光景も放映され、「ここまでしないと子どもを産めないのか」という衝撃を世に与えました。

この2010年代初頭の「産めない事実の提示」は、少子化解決には一つの良薬ではあったのでしょう。ただ、こうした煽りにより、不安と焦燥感に苛まれる女性が多くなったことも間違いありません。世の中は、「産めるのに産まない」人ばかりではないのです。男性との縁がない、振られる、結婚しても子どもができない、など悩みを抱えている女性はとみに多い。容姿に恵まれ、資産もあり、キャリアも充実している論者と比較して、砂をかむようなやるせない思いをした女性たちが、ことのほか多かったのではないでしょうか。

働け、産め、育てろ…女性への多重圧力は解消されず

少子化対策は、2012年の12月に行われた総選挙によって自民、公明の両党が民主党から政権を奪還、第2次安倍政権下で大きく進展します。民主党の鳩山政権時は「少子化」という言葉が「上から目線」だとして、「少子化対策」を「子ども・子育て支援」への言い換えを図っていました。出生奨励ではなく、生まれてきた子どもを大事に育てることに政策をフォーカスするべきだとも主張しています。この点は、「産め」という社会の圧力への反省とも受け取れるでしょう。ただ、それにより、少子化対策が停滞したともいえます。

こうした姿勢を改め、再び「少子化(出生奨励)」に着目した安倍晋三首相は、2013(平成25)年、森まさこ少子化対策担当相の下に政府の諮問機関「少子化危機突破タスクフォース」を立ち上げます。緊急対策として、①子育て支援、②働き方の改革、③結婚、妊娠・出産支援を、少子化を食い止める「三本の矢」として提案しました。しかし、ここでもまだ「イクメン」の扱いは極めて小さく、女性への「働け、産め、育てろ」という多重圧力は解消されておりません。

早婚、早出産願望はあるのに、なぜそれが叶わないのか

先の『妊活バイブル』コンビの齋藤さんと白河さんは東京近郊の大学や高校で、女子学生向けの「仕事、結婚、出産、学生のためのライフプランニング講座」を2012(平成24)年から出張授業という形で行っていました。その内容をまとめて、2014(平成26)年に『「産む」と「働く」の教科書』(講談社)が上梓されます。

この本の中で、白河さんは興味深いデータを紹介しています。都内の中堅女子大の1年生1098人、早稲田大学の2~3年の女子学生112人それぞれに、「結婚と出産の時期をどうしたいか」を聞いたところ、中堅女子大で67%、早稲田大学でも49%の学生が「早く結婚して早く産みたい」と、その多くが「早婚早出産」を希望したのです。

彼女たちがその後、どんな選択をするのかはともかく、そもそも「早婚のすすめ」は不要なくらいに、女性たちはその気を持っているのでしょう。なぜそれが叶わないのか。焚きつける、急かす、追い込む……そんなことでは解決できない本当の理由に迫るべき時です。

男も女も、自分の人生を謳歌したい

思い出してほしいのは、「北風と太陽」の寓話。旅人は温かい太陽の日差しを受けて、コートを脱いだのです。

いま一度、この100年の歴史を振り返ってください。出産にまつわる話は、まず第一に、為政者の思惑がいつもそこにありました。会社の思惑も広い意味ではここに入るでしょう。続いて社会システム上の有利不利という視点が、多くの場合女性識者からここに加えられます。キャリアとの両立などもその典型でしょう。こちらは「女性の味方」の顔つきをしている分、その本質になかなか気づけません。

ただ、女性たちは(もちろん男性たちもそうであるように)、為政者や社会システムとは関係なく、自分の人生を謳歌したいだけなのです。その一番の欲求に干渉してくる言説には、論理で反駁できなくとも、体の奥底で抗ってしまうのでしょう。

かつて、旧優生保護法下やハンセン病患者隔離策において、今から見ればありえない不妊施術が、当時は普通に行われていました。私たちは同じ目で、現代をも見直さなければならないでしょう。

今、話しているその言葉は、女性を道具にしていませんか。

彼女らの気持ちを萎ませていませんか。

20年後の人たちから嗤われることはありませんか。