相次いで発表される少子化対策

2023年に入り、少子化対策が注目を集めています。

東京都の小池知事から、都内に住む18歳以下の子ども一人につき、所得制限なしで月5000円を給付すると発表されました。さらに、都内の0~2歳の第2子の保育料を無償化する方針だと公表されています。

これらの政策は、子育て世帯の経済的負担を緩和するものであり、テレビやネット等で好意的に報道されました。

また、岸田首相も都知事と同日に行われた会見で「異次元の少子化対策」に挑戦していくと発表し、大きなインパクトをもたらしました。

政策内容や公表のタイミングから、小池都知事の非凡な政治手腕を感じさせます。ただ、冷静になって考えると、今回のことで、日本の少子化対策の問題点が浮き彫りになりました。

①現金支給は効果があるのか

1つ目は、「今回の都知事の政策にどの程度の効果が期待できるのか」という点です。

もし現在の少子化の原因が「夫婦の持つ子どもの数の減少」であるならば、今回の政策の効果は大きいでしょう。

しかし、日本総合研究所の藤波匠上席研究員の分析によれば、日本の出生数の低下を(A)女性人口、(B)婚姻率、(C)有配偶出生率の3つに分解した場合、直近で最も大きな低下要因となっているのは、(A)女性人口であることがわかっています(*1)。

もし出産可能な年齢の女性の数が多ければ、それだけ潜在的に生まれてくる子どもの数も増えるわけですが、今の日本ではその女性の数が少なくなってきているわけです。

また、東京大学の山口慎太郎教授によれば、欧米諸国の過去の政策に関する分析結果を見ると、現金給付による出生率への影響はあるが、その効果は大きくないと指摘されています(*2)。

以上の点を考えると、小池都知事の政策は子育て世帯にはありがたい反面、少子化対策としての効果は限定的だと予想されます。

本気で少子化対策に取り組むのであれば、(A)女性人口、(B)婚姻率、(C)有配偶出生率の3つを刺激する施策が求められることになるでしょう。ただ、これは東京都だけでなく、日本全体で取り組むべき課題です。

②自治体の少子化対策は格差拡大につながる

2つ目の問題は、「都知事の政策が自治体間の少子化対策の格差を拡大させる呼び水になるのではないか」という点です。

小池都知事の政策は多くのメディアに取り上げられたこともあり、インパクトも大きく、他の自治体も参考にすると予想されます。

ただ、今回の少子化対策は東京都が豊かな財政状況にあるために実施できるものであり、同様の政策を実施できる自治体は限られてくるでしょう。この結果、財政に余裕のある自治体とそうでない自治体との間で、少子化対策の格差がさらに拡大してしまう恐れがあります。

また、お金のある自治体がインパクトのある少子化対策を行い、それが若い夫婦を引きつけ、そこに人が集まってくる可能性があります。これが特定の都市部に人を集めてしまい、自治体間の格差をさらに拡大させる恐れがあります。

人口減少に悩む多くの自治体にとって、これは無視できない問題です。

このような自治体間の格差を改善するには、国による支援策が重要となってきます。しかし、実際のところ国の少子化対策は必ずしも十分とは言えません。多くの人々が求める少子化対策と実際の対策の間にはギャップが存在しています。これが3つ目の問題です。

③国の少子化対策の理想と現実のギャップ

国立社会保障・人口問題研究所の「出生動向基本調査」が示すように、既婚者が子どもを持つことを控える最も大きな理由は、「子育てや教育にお金がかかりすぎる」です。このため、素直に考えれば、子育て世帯の経済的な負担の軽減が望ましい政策の1つです。

子育ては長期にわたるため、一時的な経済支援ではなく、長期にわたる支援が求められます。この点に関する最適な政策は、義務教育以降の教育費の無償化であり、2020年4月から「私立高校授業料実質無償化」および「高等教育(大学・短大・高等専門学校、専門学校等)の無償化」が実施されています。

しかし、これらの教育費無償化政策には所得制限が設けられており、すべての人々が利用できる制度とはなっていません。高等教育の無償化に関しては、住民税非課税世帯またはそれに準ずる世帯で利用可能となっており、対象は限定的です。

「子どもにかかる教育費がもっと少なければ、もう一人子どもが持てるのに……」と考える夫婦がいることは想像に難くありません。しかし、現在の政策はその望みを叶える形になっていません。

このように、人々が求める政策と実際の政策の間にはギャップがあります。このギャップが生まれる背景には、次の2つの理由があると考えられます。

財源不足と少数派となりつつある子育て世帯

1つ目は、「財源」です。

日本の財政事情は非常に厳しく、国の歳出のうち、税収で5割程度、国債で4割強をまかなっています。借金の比率が高く、新たな政策を実施する際に慎重にならざるを得ません。特に子育て支援策には巨額の財源が必要となるため、「重要性はわかっているけど、できない」という状況にあると予想されます。

また、日本は高齢化の一途を辿っており、来年の2024年には65歳以上の高齢者人口比率が3割を超え、再来年の2025年には団塊の世代の全員が75歳以上の後期高齢者となります。これによって医療・介護の社会保障費のさらなる膨張が見込まれており、日本の財政を悪化させる恐れがあります。

このような状況下で巨額の財源が必要となる思い切った少子化対策を実施するのは難しいでしょう。

2つ目の障害となるのは、「有権者に占める子育て世帯の減少」です。

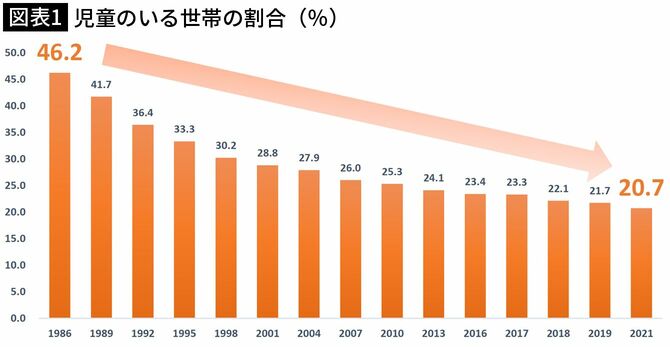

出生数の持続的な低下を受け、児童のいる世帯割合は低下し続けています。1986年には全世帯の46.2%に子どもがいましたが、2021年には20.7%にまで落ち込んでいます(図表1)。

この数字は、子育て世帯が今では「少数派」になりつつあることを意味します。代わりに、高齢者世帯や未婚世帯の比率が伸び続けています。

この世帯構成の変化は、政策の方向性にも影響を及ぼすと考えられます。多くの政治家は日本のことを懸命に考え、さまざまな政策を検討しているはずですが、政治家として地位を選挙で維持する必要もあります。

このため、どうしても有権者比率の多い層を重視した政策を実施せざるをえないところがあるのではないでしょうか。

今こそ少子化対策を拡充する政治的決断が必要

今回の小池都知事の政策は、日本の少子化対策の3つの課題を炙り出したと言えます。いずれも国としての少子化対策の在り方を問うものです。

現在、少子化が進む背景には、(A)女性人口、(B)婚姻率、(C)有配偶出生率の減少が影響しています。このため、「異次元の少子化対策」で検討されている内容では必ずしも十分ではなく、少なくとも婚姻率の低下にも対処した政策が必要でしょう。

日本の場合、一定の経済的な条件が整わなければ結婚に踏み切らない人が多いため、所得の安定・向上を促す政策を強化する必要があります。このためにも経済成長を促進し、将来にわたって経済的に不安にならない環境を整備することが重要です。これは経済・雇用政策であり、子育て支援策とセットで実施されるべきです。

このような政策を実施するには財源問題が付きまといます。しかし、ここまで少子化が進んでしまった現状を考慮すると、今こそ政治的決断によって少子化対策を拡充すべきではないでしょうか。

(*1)藤波匠(2022)「『子どもをもう1人ほしい』という希望が打ち砕かれている…日本の少子化が加速する根本原因 『若者が結婚しないから』が理由ではない」プレジデントオンライン

(*2)山口慎太郎(2021)「少子化対策のエビデンス」財務総合政策研究所「『人口動態と経済・社会の変化に関する研究会』報告書」第4章