※本稿は、河合雅司『未来のドリル コロナが見せた日本の弱点』(講談社現代新書)の一部を再編集したものです。

日本のテレワークの現状

テレワークはコロナ禍で進んだことの代表例だ。

これも「コロナ前」からのビジネス課題であったが、どちらかといえば子育て中の社員向けといったような限定的な使われ方をしてきた。コロナ禍で必要に迫られて一気に拡大した形だ。

もちろん順調に普及しているわけではない。導入してみたものの、能率が悪くて再びオフィスに出社して働くという旧スタイルに戻した企業は少なくない。顧客の要望や取引先企業の都合で、テレワークに切り替えたくてもできない職場もある。

NIRA総合研究開発機構などの「 第4回テレワークに関する就業者実態調査(速報)」(2021年)によれば、テレワークの平均利用率は緊急事態宣言下にあった2020年4~5月は38%だったが、6月には29%に下落した。2021年4月は28%だ。

テレワークはワークライフバランスを改善させる

一方で、大企業を中心にテレワークの導入に積極的なところも多い。

国土交通省の上場企業向けアンケート調査(2020年8~9月)によれば、18%が今後「拡大する」、53%が「同程度を維持する」と回答している。今後も感染状況に応じて取り組みを強めたり、弱めたりを繰り返しながら進んでいくだろう。

感染が収束してもオフィスへの出社と併用という形で着実に定着していくとみられるが、企業が考えるテレワークのメリットのトップは「ワークライフバランスが改善」(79%)だ。続いて、「業務の効率化・無駄な仕事の削減につながる」(64%)、「従業員が自己管理の習慣をつける機会になる」(35%)、「生産性の高い仕事に集中することになる」(34%)といった理由が上位に並んでいる。

導入に熱心な企業は、感染防止対策という“消極的な理由”ではなく、むしろ社員個々の労働生産性を向上させる手段の一つとして位置づけているのだ。テレワークは、各社員の仕事に対する姿勢や能力が見えやすいためである。

仕事が遅いほど残業代が多くなるという不合理

例えば、オフィスに集まって仕事をするのが“常識”だった「コロナ前」は、仕事を進める上でのアドバイスを上司や同僚に求めやすかった。ベテラン社員が慣れないパソコン操作や面倒な作業を若手社員に押し付けるといった場面も少なくなかった。

仕事が遅い人を部署全体でバックアップするため、仕事を早く終わらせる人に「しわ寄せ」が行くという理不尽もあった。それどころか、仕事が遅いほど残業代が多くなり得をするといった“不合理”が生じていた。

これに対してテレワークは、各自が時間をコントロールして働くため、机を並べて働いていたときのように、周囲の手助けやアドバイスを求めることは難しい。与えられた仕事を「時間内」に仕上げることを求められるので、ダラダラと作業をする人は評価を下げる。オンライン会議では要領よく発言しないと伝わりづらいため、プレゼンテーション力が問われることとなる。

このように個々が持つ能力を頼りに、自分の頭で考えて仕事を完結せざるを得なくなるということは、優秀な人材の掘り起こしにつながる。企業としては適切な人事評価が可能となり、成長分野に人材を投入しやすくなる。結果として、社員全体の意識改革が図られ、個々の能力の底上げにつながる。仕事の能率が悪いからといって、すぐに対面型に戻すのではなく、テレワークに積極的な企業はこうした点を重視している。

働かない年配社員は“妖精さん”と揶揄される

こうなると、必然的にあぶり出されるのが“組織にぶらさがってきた人”の存在だ。

「262の法則」という言葉がある。どの集団においても、全体の2割が会社の期待以上に働き、6割は期待通りに働き、残りの2割は期待以下の働きしかしなくなる傾向が表れることを指す。

どこの職場にも、出世コースから外れたり、希望の部署に配属されなかったりしてモチベーションが下がる人はいる。また、仕事の実績はイマイチながら、職場の雰囲気を明るくするムードメーカーとして重宝されるタイプの人も珍しくない。

だが、テレワークが普及すると、こうした人たちは通用しなくなる。「仕事をしない会社員」などはなおさらだ。“妖精さん”や“社内失業者”は、ますます居場所を失う。

465万人の“社内失業者”

“妖精さん”とは、定年間近で目標を見失い、「働き」に見合わない高い給料を得ている年配社員のことだ。始業時間には会社に在席しているのだけれども、いつの間にか席を離れて気が付くと外出していなくなってしまう。そんなフワフワした存在感の無さを揶揄して名付けられた。一方、“社内失業者”は文字通り、企業に雇用されているにもかかわらず業務を失っている状況の人のことである。

社会の変化についていけずスキル不足に陥るということもあるが、企業の新業務に必要な能力と社員が持つスキルとが一致せず、異動先がなくなることでも起こる。2008年のリーマンショック以降に深刻化し、ベテラン社員だけでなく、適切な社員教育を受けられずにいる若手社員にまで広がっている。

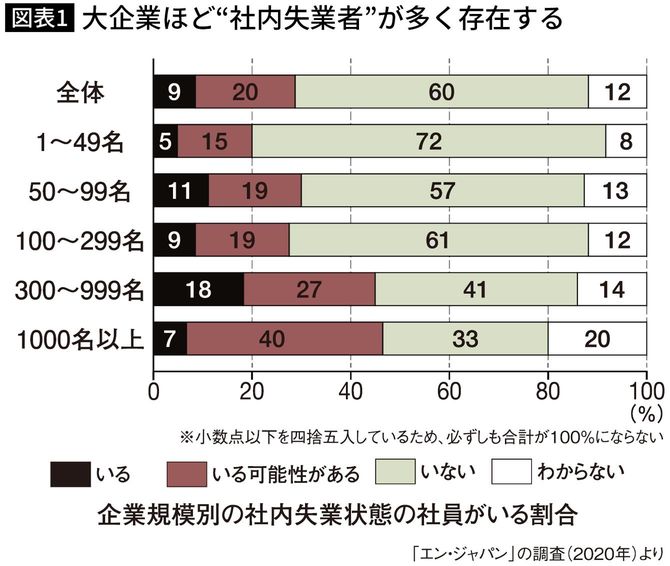

求人情報サービス大手「エン・ジャパン」が2020年5月に公表した実態調査結果では、“社内失業者”がいる企業は予備軍を含めて29%に上った。サービス関連や商社が高く、従業員規模では「300~999名」(45%)と「1000名以上」(47%)といった大きな企業に顕著であった。少し古いデータとなるが、2011年の内閣府調査によれば、全国の労働者の8.5%にあたる約465万人が社内失業者に該当するという。

コロナ不況が“社内失業者”を増やした可能性もある。内閣府の「日本経済2020―2021」(2021年)によれば、企業の雇用者数が実際の生産活動に最適である水準を上回る「余剰人員」は、緊急事態宣言が初めて発出された2020年4~6月期は646万人に上ったのだ。

その後の経済活動の再開とともに減少はしたものの、10~12月期は238万人に上っている。非製造業が158万人で、このうち「飲食・宿泊サービス業など」が90万人だ。

仕事をしない会社員が1割近くいるという異常事態

コロナ禍で突如として業務量が激減したという特殊要因のもとの数字であり、経済活動が制約されて、企業の「余剰感」が強まっている事情がある。むしろ多くの企業が、経済活動の本格再開をにらんで何とか雇用を維持しているという側面もあるが、コロナ不況の長期化で支店や店舗の統廃合など事業そのものを縮小する企業も増えてきている。

こうした企業では“社内失業者”が増えやすい。加えて、コロナ後にデジタル化が進んで「ミドルスキル」の仕事が減り始めると、さらに“社内失業者”が多くなる。

しかしながら、テレワークが“妖精さん”や“社内失業者”などを浮き彫りにすることは悪いことではない。そもそも、少子高齢化で働き手世代が減りゆく時代に、1割近くもの「仕事をしない会社員」がいること自体が異常なのである。“人材の無駄遣い”としか言いようがない。

年功序列や終身雇用といった日本企業の労働慣行に守られ、「働き」の割に高い給与をもらっている社員の存在が、組織全体の士気を下げ、若手社員の意欲を削ぐ結果ともなっている。

「米国人1人≒日本人1.7人」という労働生産性の現状

「仕事をしない会社員」や「期待したほどの成果を上げられない会社員」の解消は長年の経営課題であったが、先述したようにデジタル改革が進み始めて早期・希望退職の動きが本格化してきた。

テレワークの普及がこうした動きを後押しするならば歓迎すべきだ。人口減少社会を克服するには、雇用の流動化は避けられないからである。

働き手世代は激減期に入っており、コロナ不況を脱すれば再び日本は深刻な人手不足に襲われる。働く意欲のある人がすべて働かなければ社会が回らなくなる。現在の日本にとって、働く能力がある人々を“妖精さん”や“社内失業者”などのように無駄遣いしている余裕はないのである。彼らにとっても、新たな道が開けたほうがよいだろう。

テレワークによって「仕事をしない会社員」が働く存在に転じることは、個々の底上げが実現する以上に大きな利益を各企業にもたらす。1人当たりの労働生産性(就業者1人当たり付加価値)が向上するからだ。

そもそも、“妖精さん”や“社内失業者”がいなくても仕事に支障はないのである。稼ぐ側に回れば、その分だけ単純に利益が大きくなり、1人当たりの労働生産性は向上する。

反対に退社したら、会社全体の労働生産性の分母が小さくなるということなので、計算上、1人当たりの労働生産性は大きくなる。もっと直接的な言い方をするならば、給与を受け取る人数が少なくなるぶん、平均賃金が上昇する。

日本の労働生産性の低さはかねて指摘されてきた。日本生産性本部によれば、2019年の1人当たりの労働生産性は8万1183ドル(824万円)でOECD加盟37カ国中26位である。これは米国の13万6051ドル(1381万円)の6割程度に過ぎず、同じ金額を稼ぐのに米国が1人で済むところを、日本は1.7人ほど必要とするということだ。

“妖精さん”や“社内失業者”を「働く人材」へ進化させる

人口減少に伴い新規人材の採用が難しくなり、マーケットが縮小していくことが避けられない以上、日本企業が生き残るためには、1人当たりの労働生産性を向上させて、米国をはじめとする諸外国との差を縮めていくしかない。

そうした意味では、個々の能力の底上げを図り、「仕事をしない会社員」を働く人へと変えるきっかけとなるテレワークは、人口減少対策としても大きな期待がかかる。

感染防止策といったレベルに終わってしまうのか、生産性向上の大きな果実を得られるところまで発展させられるのか。各企業の取り組み次第で、日本の未来は大きく違ってくる。