表面的な話しか出てこない

こんにちは、桶谷功です。前回(「なぜか売れない商品ばかり企画してしまう、ヤバい日本企業の典型的な特徴2つ」)は人々の無意識のニーズである「インサイト」をつかむのが、ヒット商品を生み出す秘訣だというお話をしました。

今回は、その「インサイト」をつかむには、どうすればいいかというお話をしたいと思います。

古くからあるマーケティング・リサーチの手法のひとつに、「グループインタビュー」というものがあるのをご存じでしょうか。5~6人程度の一般消費者に会議室(座談会場)などに集まってもらい、司会者の仕切りのもと、「この商品のここが好き」「ここがよくない」「もっとこうすればいいのに」といった意見を自由に述べ合ってもらうものです。「グルイン」などと略されたりもします。

しかし私はグループインタビューの効果には懐疑的です。なぜなら人間はその場の雰囲気に流されやすいし、相手に嫌われたくない、できれば喜ばせたいという気持ちがあるから。その商品をつくっている会社の関係者を前に、「この商品はここが全然ダメ」と言い放つことができる人は、あまり多くないのではないでしょうか。つまりグループインタビューには、ネガティブな意見が出にくいというデメリットがあるのです。

また司会者の仕切り方にもよりますが、説得力のある意見を述べる人が一人いるだけで、全員がその意見に引きずられてしまうということも起こり得る。そうなるとインタビュー自体は盛り上がりを見せたとしても、それは表面的なものにすぎず、消費者の心の内面に降りていくことはできません。

「なぜ」の繰り返しは真実を遠ざける

「インタビュー調査では、“なぜ”を4回以上聞きましょう」という手法がマーケティング・リサーチの教科書などに載っています。たとえば「なぜ商品Aより商品Bのほうがいいのですか?」と聞く。相手が「商品Aのほうが便利だから」と答えたら、「なぜ商品Aのほうが便利だと思うのですか?」というように、「なぜ」を繰り返して理由をどんどん掘り下げていくというものです。

しかしこの聞き方をすると、相手は詰問されているような感じを受ける。特に日本人の場合は、「どうして?」「なぜ?」と何度も聞かれると、「あれ、もしかして私、ほかの人と全然違うこと言っちゃった⁉」と不安になってしまう。結局、“なぜ”と聞くたびにバリアができてしまい、真実から遠ざかっていく。

言葉で消費者のニーズを探るのは、どうしても限界があるのです。

絵に描いてもらうと本人も気づかないニーズが出る

そこで私がよく使う手法が、ユーザー自身に絵を描いてもらう投影法という方法です。あるダイエットサプリメントの商品開発を例にとってみましょう。

ダイエット関連の商品というのは、ユーザーが自分の本当の気持ちをなかなか話しにくいものです。それどころか、本当の気持ちに自分でも気が付いていない場合が多い。

私が担当していたのはRというブランドのダイエットサプリメントでした。競合にSというブランドがあり、ユーザーがSからRにブランドを切り替える「ブランドスイッチ」はあり得るのかを調べるため、まず、Sブランドを使っている人に「Rブランドをどう思うか」というインタビューをしました。

「Rブランドですか? いいと思いますよ。お店の棚でも、いつもSブランドの横に並んでますしね。でもSブランドが気に入ってるので、Rブランドは使う必要がないというか……」というあたりさわりのない回答しか得られませんでした。

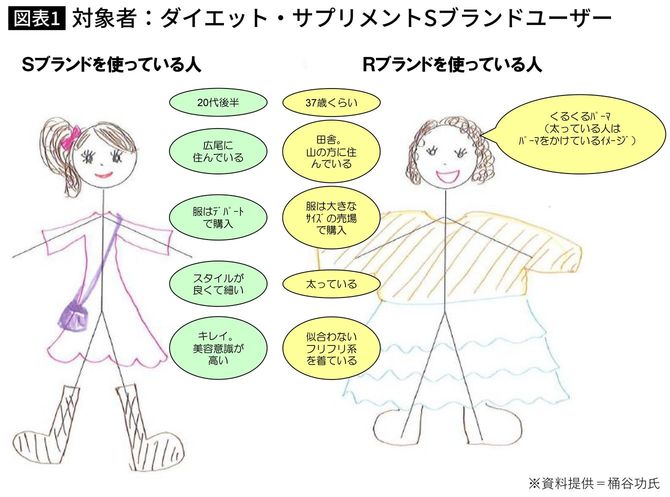

そこで、「SブランドとRブランド、それぞれどんな人が使っているか、絵に描いてみてください」と言って、人間の立ち姿を簡略化した「棒人間」が二人並んでいるシートを渡してみました。この棒人間に服や髪型をプラスして描いてもらうのです(図表1)。

「絵を描いてもらうのは、難易度が高くない?」と思うかもしれませんが、女性は比較的スラスラと描いてくれます。

そんなふうにして描いてもらった絵について、本人の口から説明してもらいます。すると、自分が使っているSブランドのユーザーは、「20代後半で広尾に住んでいて、おしゃれでスタイルがよくてきれいで、もともときれいな人がさらにきれいになるためにSブランドのサプリを飲んでいる」というイメージが出てきました。

いっぽう「Rブランドを飲んでいる人ってどんな人ですか?」と聞いて絵に描いてもらうと、「似合わないフリフリの洋服を着て、髪型は野暮ったいクルクルパーマをかけていて、37歳くらいで田舎に住んでいて、太っていてどうしようもない人が困った揚げ句、Rブランドを飲んでいる」というイメージが出てきた。

消費者の口から「これが欲しい」は出てこない

言葉で「どう思いますか」と尋ねるだけでは、ここまではっきり言う人はいません。本人もそこまで意識していないからです。でも絵にすることでイメージが具体化される。

私が「この二人って、なんだかずいぶん違いますねえ」と指摘すると、「ああ、違いますね」と初めて気づいた様子です。さらに私が、「Sブランドのユーザーは、あなたご自身に似てませんか」というと、「あ、いやだ。けっこう似てますね(笑)」。でも部分的に共通点があったとしても、おそらくは理想を投影したあこがれの女性像なのでしょう。

つまりユーザーは潜在意識で「Sブランドのダイエットサプリを飲むと、こういう女性になれるはず」というイメージを描きながらサプリメントを摂取しているということです。このユーザーがもしRブランドのサプリを飲むとしたら、「ああ、自分はもうどうしようもない、ダメなオバサンなんだ……」と思いながら飲むことになる。

こんなにもイメージが違うのであれば、そのイメージを変えない限り、Rブランドを使ってもらえるわけがない。言葉で尋ねるのではなく、イメージを絵に描いてもらうことで、そのことがはっきりわかったのでした。

消費者の口から「こういうものが欲しい」と言ってもらえるかもしれない、というのは大いなる「幻想」です。そういう幻想はさっさと捨てたほうがいい。なぜなら消費者がまだ気づいていないニーズが「インサイト」なのですから。

「インサイト」は、ひたすらユーザーと話をしたり、イメージをビジュアルで伝えてもらったりする中で、そのときの表情やしぐさも含めて、マーケターが読み取るしかないのです。