「大手門→本丸御殿」の厳重すぎる警備

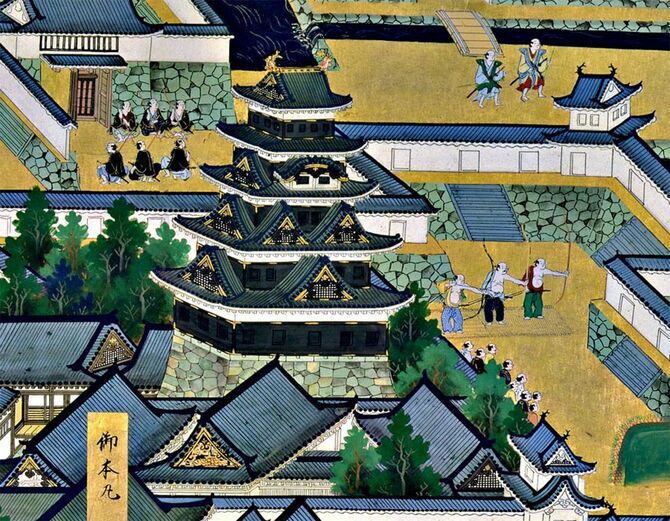

将軍は江戸城の本丸に建てられた本丸御殿に住んでいた。本丸御殿は、いまでいえば総理官邸と公邸、国会議事堂と中央官庁の一部、それに迎賓館なども兼ねた、徳川幕府のまさに中枢というべき建物だった。

それは約130棟から構成され、床面積は約1万坪。手前から幕府の中央政庁である「表」、将軍が起居して日常の政務に当たった「中奥」、将軍の正室や側室、子女のほか、奥女中らが暮らす「大奥」に分かれていた。

現在、江戸城の本丸、二の丸、三の丸の跡地は、皇居東御苑として一般に公開されているので、そこを本丸御殿をめざして進んでいこう。

東御苑に入る一番オーソドックスな入り口が、江戸城の正門だった大手門だ。将軍や勅使のほか、大藩の諸大名はここから城に出入りした。いまも警官が警備しているが、江戸時代には10万石以上の譜代大名が守衛に当たり、厳重に警備されていた。

また、江戸城の多くの門は、ひとつの門が一の門と二の門の二つで構成され、大手門も同様であった。枡形といって、酒や米を軽量する枡のように四角い空間が設けられ、四角の2辺に門が設けられ、たいていは敵がまっすぐ侵入できないように、進路は鍵手に曲げられていた。

大手門の前は堀で、現在は土橋を渡るが、江戸時代には木橋が架かっていた。そして橋の手前両側には「下馬」と書かれた札が立っており、大名一行も門の手前の下馬所で馬からおりて橋を渡らなければならなかった。大名の供連れも、ここからは11~13人しか許されなかった。余談だが、下馬所で供の者が主人を待ちながら噂話をしたことから、「下馬評」という言葉が生まれている。

「かごの中の鳥」だった将軍

大手門を通り抜けて本丸方面に進むと、大手三の門の跡がある。この門の前にも、いまは埋め立てられているが堀があった。そして堀を渡る橋は、ここから先は徳川御三家と勅使を除き、諸大名も籠から降りなければならなかったので、下乗橋と呼ばれた。大名はここからは、従者をさらに少なくして、徒歩で登城しなければならなかった。

この門もやはり二つの門で構成され、そのあいだには、大名を監視するための検問所である同心番所があった(現在も建物が残っている)。

さて、大手三の門を抜けると二の丸だ。そこから東に進めば二の丸御殿があり、それを経由しても本丸に行けたが、すると行程も複雑なうえに、いくつもの門をくぐり抜けなければならない。それよりは最短距離をたどってみたい。

とはいえ、最短距離であるほど防御に抜かりはない。大手三の門を通り抜けたところには百人番所(現存する)があり、昼夜を問わず与力20人と同心100人が配置され、警備に当たっていた。

百人番所の前には、本丸の正門と位置づけられる中の門があった。この巨大な門を抜けると、本丸御殿に着く前の最後の検問所である大番所(これも現存する)がある。そして、その先には本丸御殿の正門にあたる中雀門(書院門)が、また二つの門で構成され、厳重に警備されていた。それを通り抜けて、ようやく本丸御殿に着くことができる。

だが、そこからは私邸のように自由が利くと思ったら大間違いだ。御殿の玄関を入った遠侍の間では、大番の番士が警戒にあたり、その先の虎の間でも、書院番の番士が見張っていた。そして老中や奉行らの詰所の脇には、将軍を直接警護する小姓番が控えていた。このように将軍は、文字通りに雁字搦めだったのである。