本能寺の変の首謀者の娘

明智光秀が本能寺の変を起こした動機としては、現在、四国説が有力だ。光秀は信長政権において、土佐(高知県)の長曾我部元親とのあいだの取り次ぎを担当していたが、信長は光秀の立場を無視して四国出兵を決定。これを明智家の存亡の危機ととらえた光秀が謀反に踏み切った、という説で、光秀と長宗我部との関係に斎藤利三がからんでいた。

元親の妻は利三の義理の妹で、つまり利三は元親の小舅。だから光秀は、利三の縁を土台に元親との交渉を続けてきたが、すべて信長にひっくり返されてしまった。光秀以上に立場を失ったのは、利三だったのである。

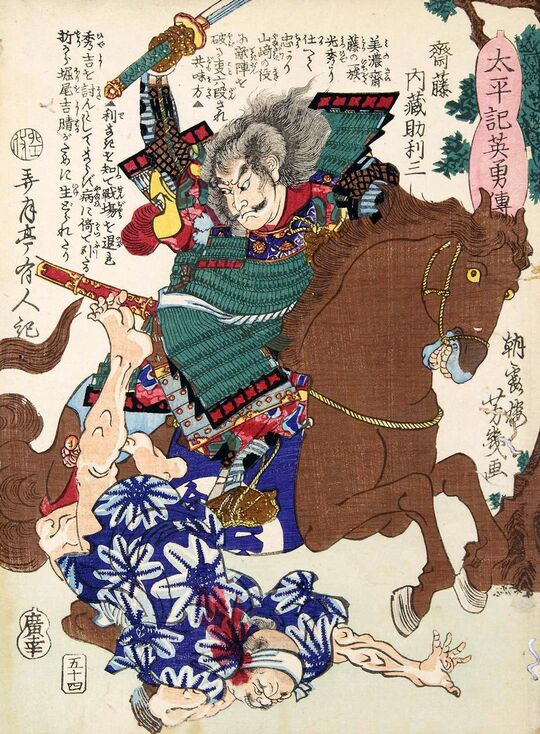

このため、本能寺の変の首謀者は、光秀よりもむしろ斎藤利三だという見方は、変が発生した当時から根強い。利三は天正10年(1582)6月13日の山崎の合戦で敗れたのち、近江(滋賀県)の堅田(大津市)に潜伏しているのを発見され、6月18日に引き回しのうえ京都の六条河原で首を斬られた。このとき複数の公家が、京都の市中を引き回される利三を見て、「彼こそは本能寺の変の首謀者だ」という趣旨の言葉を日記に書き残している(『晴豊日記』『言経卿記』など)。

その後、利光の遺体は光秀の遺体とともに、首と胴体をつないだうえで、三条粟田口であらためて磔にされている。処刑した豊臣秀吉が、利三は光秀と同罪だと認識していたからだと考えられる。

子を連れて諸国を流浪

もう少しだけ福の父、斎藤利三についての話を続けたい。利三は稲葉一鉄に仕えていたが、光秀が能力を見込んで引き抜いたという(『柳営婦女伝系』によれば、光秀は利三の叔父にあたる)。

光秀はさらに、稲葉家に仕える那波直治も引き抜こうとしたが、困った一鉄が信長に泣きついた。それを受けて信長は、引き抜きは法に背くからと直治を稲葉家に戻し、引き抜きをあっせんしたと思われる利三に切腹を命じていた。これが本能寺の変の直前、5月27日のことだった。

このように利三は稲葉家から離れて明智家に仕えていたが、じつは妻、すなわち福の母は一鉄の姪だった。このため父が処刑されたのち、福は母方の実家である稲葉家に引き取られた。謀反の首謀者の娘が頼る先は、そこしかなかったということだ。その後、一鉄の庶長子である稲葉重通の養女になって、やはり重通の養子であった稲葉正成と結婚している。

福の夫となった正成は秀吉に仕えていたが、のちに秀吉の命で小早川秀秋の家臣となり、5万石を領する家老になった。だが、これでようやく福の人生安泰かと思えば、そうはならなかった。

小早川秀秋は慶長5年(1600)の関ヶ原合戦における裏切りで有名で、そこまではよかったのだが、2年後の慶長7年(1602)に急死して、小早川家は断絶してしまう。福は正成とのあいだに、正勝、正定、正利の三男と二女をもうけていたが、夫の正成は牢人になってしまったのである。