東京圏「じゃがいも」、京阪神「さつまいも」

いも類は根菜類に含められることが多いが、ここでは、独立させている。

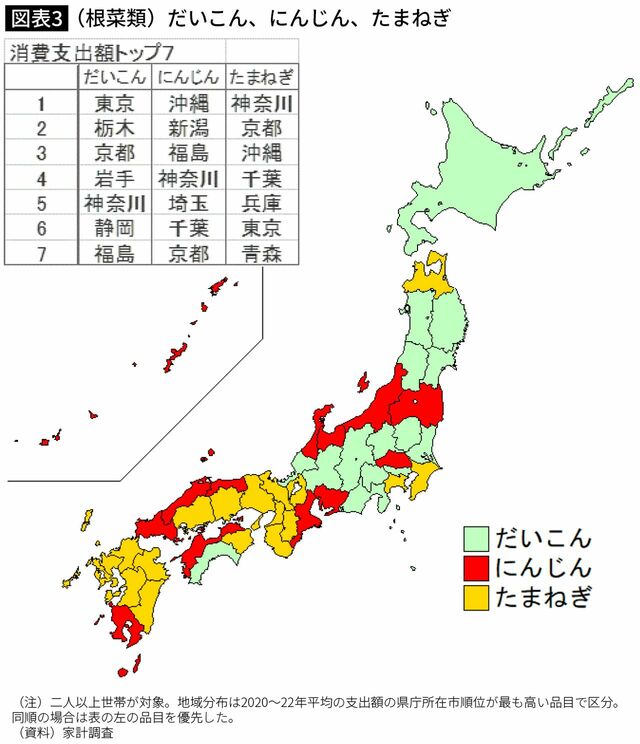

根菜類のなかで、だいこんは最も古くから日本の風土に根づいており、守口大根、練馬大根、三浦大根、聖護院大根といった地方品種が分化成立している。にんじんは江戸初期に東洋系、江戸後期や明治に洋種系が渡来・普及し、たまねぎは明治・大正以降に導入された。

根菜類への好みについては「東日本はだいこん、西日本はたまねぎ、ただし沿海部を縁取るようににんじん」という地域傾向が認められる。これは、古来よりだいこんが全国に広がっているところに、江戸期以降に北前船ルートでにんじんが普及、さらに、西洋野菜だったたまねぎが明治新政府の導入策の下で、まず、北海道とともに泉南地域において産地化し、さらに淡路島がそれを見習って戦前に主産地となったという経緯を受け、主として西日本に消費が広がったためであろう。たまねぎは関西・西日本と並行して洋食化が進んだ関東にも波及したことが、神奈川、千葉でも消費額が多いことからうかがわれる。

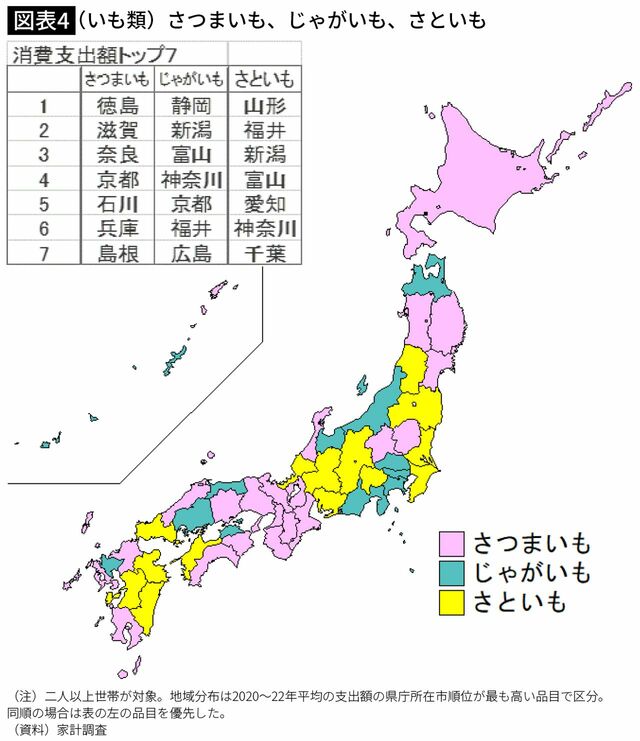

さといもは東南アジア原産で、日本には稲作の伝わる以前に渡来し広がったため、年中行事にさといもを用いる慣習は全国各地に残っている。

さつまいもは、琉球、薩摩を経て救荒作物として江戸期に日本各地に導入された。関東地方では青木昆陽が昆陽神社(千葉)にまつられているが、石見(島根)ではイモ代官、薩摩(鹿児島)ではイモ翁、山城(京都)ではイモ宗匠、瀬戸内(愛媛など)ではイモ地蔵などと、庶民を飢えから救うためさつまいもの導入と普及に努めた人たちが尊崇を受けて語り継がれている。さつまいも好きエリアはこうした地域とかなり重なっている。

北海道がじゃがいもの一大産地であるにもかかわらずさつまいも好きエリアとなっている。北海道のいも類支出額順位はさつまいもが8位、じゃがいもが28位、さといもが46位となっているのである。北海道といえば「じゃがいも」産地としてのイメージがあるが、好みでは、むしろ、さつまいもが優位に立っている。

これは、北東北と並んで凶作に強い救荒作物(農作物が不作のときでも成育して、比較的よい収穫をあげられる作物)としての側面が評価されているからであろう。また、温暖化の影響で「紅はるか」などのサツマイモの北限が広がり、寒冷地用の品種も出てきたとの指摘もある。