1カ月にわずか4日になった客室乗務員の勤務

それまでは1日3便ほどの国内線乗務をこなす日を4日続けた後に2連休を取得する「4勤2休」で働き、そのサイクルの合間に月2往復ほどの国際線乗務が入るのが通常だった。

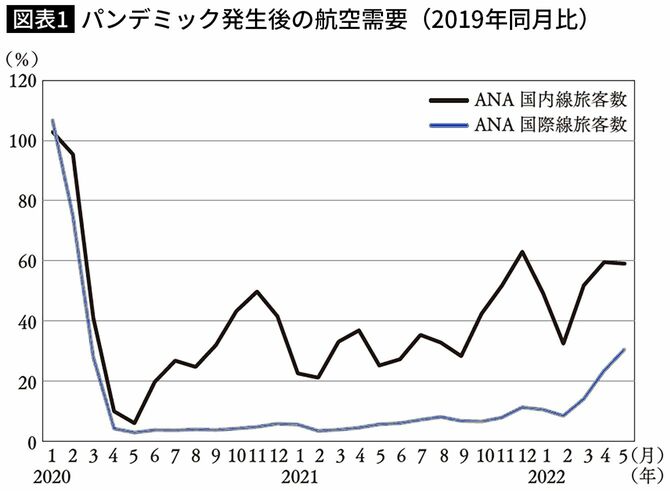

ところが、コロナ禍で運航便数が激減してから、客室乗務員は一時帰休の対象となった。1カ月にわずか4日の勤務、しかも1日の乗務は1往復だけという状況に置かれた。月の業務量が8分の1ほどに減った計算だ。横川も航空業界が様々なリスクに左右されやすい業界であることは認識していたが、これほどの惨状に見舞われるとは想像すらできていなかった。

とはいえ、この頃はANAHDも5月終息を想定していた。横川の周囲でもどこか楽観的な雰囲気は残っていた。コロナ禍はあくまで一時的なもので、数カ月もすればまたにぎわいを取り戻していくのではないか。そんな期待があったのだ。この10年間、事業規模の拡大に伴って人手不足が慢性化。忙しい日々がずっと続いていただけに、体を休めたり、趣味に使ったり、語学学習などの自己研さんに励んだりと、一時帰休を前向きに捉える人もいた。

がらんとした空港の風景

「この10年近くはどんどん運航便数も増えていって、にぎわう空港の様子しか見てこなかった」。

ANA成田エアポートサービス・旅客サービス部の白井沙織は、普段の空港の姿と、コロナ禍で人がいなくなっていく空港の姿とのギャップに戸惑っていた。旅客サービス部とはその名の通り、空港のチェックインカウンターや搭乗口などで旅客の対応に当たる社員「グランドスタッフ」が所属する部署である。

10年入社の白井は成田空港国際線の担当一筋。空港から徐々に人が減る様子を見て最初に連想したのは、入社から約1年後に起きた東日本大震災だった。震災当日は空港が一時閉鎖され、地上交通が寸断されたターミナルは帰宅困難者であふれた。離着陸が再開された後は日本からの出国を希望する外国人向けの便の運航に奔走する。異常事態を目の前に、1年目の白井はただ立ち尽くすしかなかった。

ただ、その後の約10年間は、インバウンド需要の拡大で成田空港は年々にぎわいを増していった。その中で白井も順調に経験を積み、チーフとして部下の育成に携わったり、現場の責任者として業務に当たったりしてきた。そうした中で迎えたのが、入社以来2度目の異常事態と言えるコロナ禍だった。

白井は学生時代に短期間のホームステイを体験した際、言語を使い分けながらテキパキと旅客対応を進める空港のスタッフの姿を見て、グランドスタッフを志した。忙しいながらも念願の職業に就いて充実した日々を送ってきた白井は、外国人はもちろん、日本人すらいない、がらんとした空港の風景を見たことがなかった。戸惑い、悲しみ。そんな気持ちを仕事の中で抱くとは思ってもみなかった。