“理研産業団”と呼ばれた企業群

STAP細胞を巡る事件で、一躍世間の注目を浴びた理化学研究所という組織。その歴史は1917年、すなわち大正6年にはじまる。そして、その関係者には、錚々たる人物が名を連ねる。渋沢栄一、寺田寅彦、湯川秀樹、市村清、朝永振一郎――と財界人や科学者がキラ星のごとしだ。これでは、事件当時の理事長だったノーベル賞受賞者の野依良治も色褪せて見える。

なかでも傑出しているのは、やはり渋沢である。一農夫の出ながらも、日本資本主義の父の異名を持つ彼の“時代を見る眼”は実に見事といっていい。日露戦争に勝利した日本は、欧米の列強に並んだと錯覚してしまう。アジアは一時的に安定を迎えたように見えたが、今度は豊かな資源を背景に大国となったアメリカが日本を敵視しはじめた。

それを懸念した渋沢は、科学の宣揚によって、日本の危機が救えるのではないかと考える。彼は、旧知の大隈重信にも力添えを頼み、明治政府・帝国議会への請願を試みた。この運動中に、渋沢は数え年で88歳、喜寿を迎えたが、その翌年に皇室からの下賜金、政府からの補助金、民間からの寄付金をもとに財団法人として理化学研究所は設立された。日本の産業の発展に資することを目的に、東京・文京区駒込の地に置かれたのである。

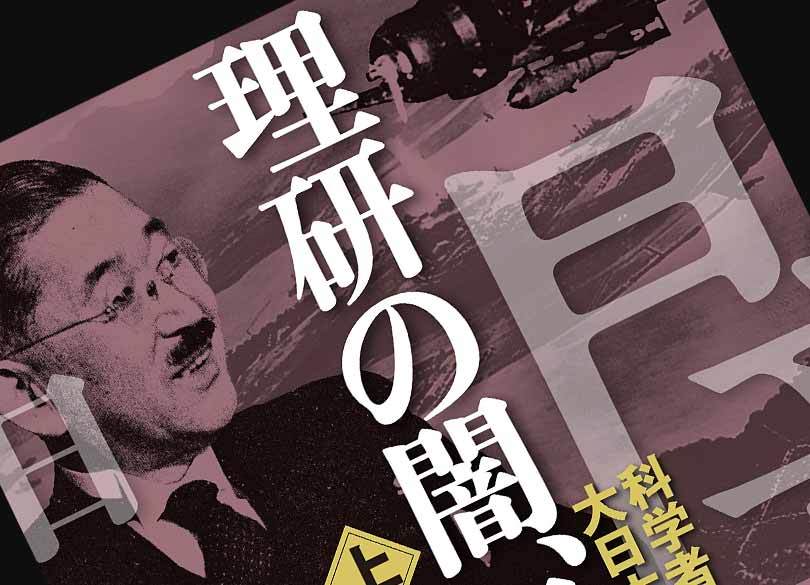

しかし21年に、物理学者で貴族院議員でもあった大河内正敏なる人物が第3代所長になると、理化学研究所は明らかな変貌を遂げていく。理化学研究所が有する研究成果、例えばビタミンAなどを錠剤にして売り出すのだ。それは、いくつもの分野におよび、そのための企業群は理研産業団と呼ばれた。まさに、大河内は科学者と同時に実業家でもあった。しかもその名声と財力を駆使して、政財界のみならず、ときの軍部にまで触手を伸ばすしたたかさを見せた。そして、ついには“和製原爆”の開発にまで踏み込んでいく。