自宅が被災したら罹災証明書の申請を

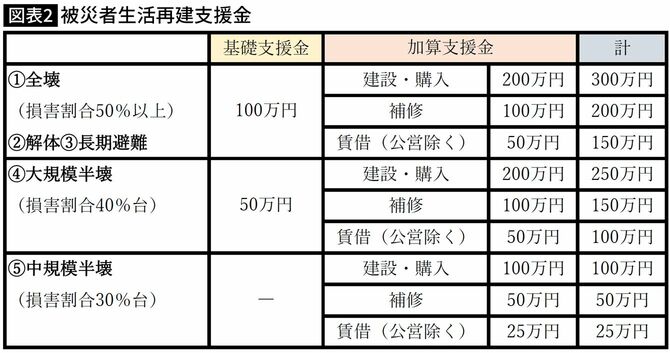

住まいの再建に関する制度もあります。10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等の場合、「被災者生活再建支援法」が適用となり、被害の程度に応じて支援金が支給されます(図表2)。たとえば、全壊(損害割合50%以上)や解体、長期避難といった場合、最大で300万円を受け取ることができます。

被災後、公的支援を受ける際に必要になるのが罹災証明書です。罹災証明書とは、区市町村職員が被害認定調査を行い、住まいの被害程度(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊等)を記載した証明書です。

時間が経過すると、その被害が災害によるものか判別困難となる恐れがあるので、可能な範囲で被災の様子がわかる写真を撮影し、速やかに申請を行いましょう。一定期限内であれば再調査の申請をすることもできます。

これら以外にも、自治体独自に支援事業を行っているケースがありますので、確認をしてみてください。

火災保険と地震保険には入ったほうがいい

注意したいのが、被災者生活再建支援金では、建物を再建できるほどの給付は受けられないことです。「自分で備える」ことが不可欠となります。とはいっても、自然災害はひとたび起こってしまうと、預貯金では賄えないほどの損害をもたらす恐れがあります。そのような損害に備えるには、火災保険と地震保険に加入することが合理的な選択になってきます。

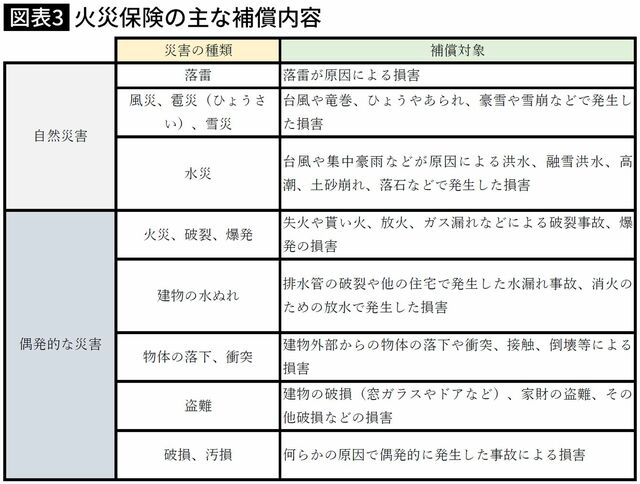

火災保険は補償範囲が広く、自然災害だけでなく、それ以外の偶発的な災害もカバーしています(図表3)。

以前の火災保険(住宅総合保険など)では、保険金支払時に再度建物の評価を行うため、物価の変動などにより、契約時の保険金額が全額補償されないことがありました。最近、販売されている火災保険は、契約時に建物の評価を適正に行い、その範囲内で保険金額を設定します。そして、保険金支払時には、保険金額を限度に実際の復旧費用を補償する仕組みになっています。