※本稿は、森下彰大『戦略的暇 人生を変える「新しい休み方」』(飛鳥新社)の一部を再編集したものです。

リモートワークで生まれた「長く不均一な労働」

2020年に未曾有のコロナ禍がやって来たとき、世界中が新しい働き方への移行を余儀なくされました。多くの業種でリモートワークを取り入れる中、通勤や会議に要する移動がなくなることや、デジタルツールを駆使した自動化が進むことで、業務は効率的になり、労働に費やされるストレスや時間が減るのではないかとの期待もありました。

しかし海外では、急激なワーク・シフトによって起きる弊害がパンデミック初期から指摘されていたのです。その弊害の一つが、「長く不均一な労働」です。2020年7月に全米経済研究所が発表した300万人以上を対象にしたデータ分析によれば、従業員がオンライン会議に費やす時間はパンデミック前と比べて11%も増加しています[1]。

海外の報道では、認知的負荷の高いビデオ会議にはストレスがかかりやすいとされ、「Zoom Fatigue(ズーム疲れ)」という言葉も生まれました。

プライベートとの区切りがつけられない

Microsoft社の調査書「ワーク・トレンド・インデックス」では、同社のチャットサービスの平均的なユーザーは業務時間外に1人あたり42%も多くチャットを送信していると報告されています(2021年と2022年の同月データを比較[2])。同報告書では、これまで仕事のピークは午前と午後の二つだったのが、コロナ禍で「第三の仕事の山」が夜にできているとし、日常生活の中で仕事とプライベートの区切りをつけられずに心身に支障をきたす人が増えるリスクが指摘されているのです。

新しい働き方で効率的な働き方が促され、労働環境が大幅に改善されたのかと考えると、一概にそうとは言えないようです。新しい働き方が産み出した新たな問題も、浮上しているのですね。

労働時間と仕事のストレス度は比例しない

世界経済フォーラムは2021年、労働時間の変化をまとめたレポートを発表しました[3]。そこには、「労働時間に関する研究をまとめると、先進国の多くでは労働時間が大幅に減少した」と書かれています。同レポートによれば、過去150年間で平均労働時間は劇的に減っており、ドイツでは60%ほど、英国では40%ほどの減少が見られました。

ちなみに日本では、厚生労働省が「毎月勤労統計調査」によって昭和30年代以降の労働時間の推移を発表しています。同調査を見ると、総実労働時間は1955年時点で年間2356時間。2014年度には、1841時間まで減少しています。

しかし、労働時間の増減だけを見比べて、「昔よりも労働時間が減っているから、暇の問題など気にする必要はないじゃないか」と結論づけるのは早計です。

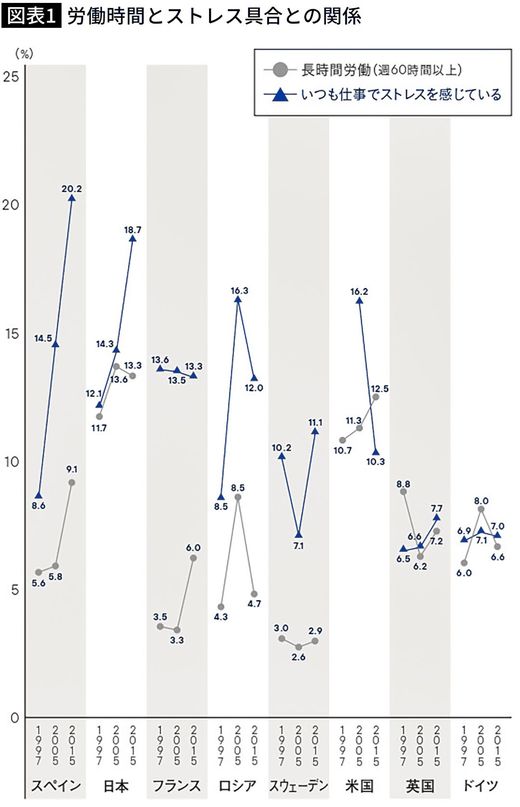

ISSP(国際社会調査プログラム)による調査を見ると、労働時間と仕事のストレス度は必ずしも比例しないことがわかります(図表1)。

長時間労働が減ったにもかかわらず…

2005年から2015年にかけて、日本では長時間労働が減っているにも関わらず、ストレスを感じる人の割合は激増しているのです[4]。

この調査を見る限り、単に労働時間が減れば労働者のストレスが減るわけではないとわかります。リーマンショック(2008年)をはじめ、社会情勢の変動が働く人のストレスに大きく関わっている可能性は高いものの、かねてから指摘されてきたハラスメントや雇用形態など、労働環境の見直しが必要なのは言うまでもありません。

そして、労働時間以外の「暇な時間の使い方」でいかに心身を充足させるかも重要だと、考えさせられます。ちなみに、1997年はMicrosoftが電子メールやカレンダーなどPCで仕事ができるソフト「Outlook」をリリースした年。2000年からは携帯電話によるコミュニケーションが普及し、この時期から私たちは少しずつ「常時接続」状態になっていったこと、つまり精神的な拘束時間が長くなったことも、付記しておきましょう。

ただ暇な時間があれば良いのではなく、その質が問われていると、感じませんか?

「休み方」がいまだアップデートされていない

コロナ禍でよく耳にするようになった「ニュー・ノーマル(新しい常態)」という言葉。「テンポラリー・ノーマル(一時的な常態)」ではないことに着目して、少し考えてみましょう。

これまでにも、人類は大きなパラダイム・シフト(その時代を支配する思考の枠組みが大きく変わること)を経験してきました。歴史を遡れば、一度新たな技術が普及すると、かつて使われていたものにダウングレードされるのは極めて稀です。つまり、パンデミックでアップデートされた働き方や生活様式そのものは決して間に合わせなどではなく、これからの時代の当たり前になっていくのです。

そして、ニュー・ノーマルを生きる私たちがいまだアップデートしきれていないのが「休み方」です。惜しまれつつも2023年に亡くなった、フランスを代表する経済学者ダニエル・コーエンはこんな指摘を残しています。

脳の休息を

現代の私たちに必要なのは、身体の休息の中でも特に「脳の休息」です。現代を生きる多くの人が業種を問わず、デジタル機器を駆使して外部の情報に接触し続ける生活を送っています。

身体の他の部位と同様、脳も情報処理をこなすことで疲労が溜まります。スマホの中は新しい情報やネガティブな情報に溢れており、脳はそれらに強く反応します。

多くの広告やアプリの通知も無視される運命にありますが、「見ない」という判断を下すのにも脳はエネルギーを消費します。

このような情報の取捨選択が続く生活で溜まるのが、「脳疲労」です。脳疲労を早期かつ継続的に取り除いてあげることで、私たちは本来の力を発揮し、幸福度の高い日常生活を送ることができます。

「燃え尽きのサイン」で休講に

慢性的なストレスなどが原因で起きるのが、「燃え尽き症候群」です。

イェール大学で全学部生の4分の1が受講した人気な科目があります。その教鞭を執るのは、認知科学者で幸福学の専門家であるローリー・サントス。彼女は、あるとき自ら人気科目を休講する決断を下しました。理由は、「燃え尽きのサイン」でした。米誌「ニューヨーク・タイムズ・マガジン」の記者は彼女にこう質問しました。

休む勇気を持つ

サントスは「休暇を取ったのは、燃え尽きないようにするためだ」と答えます。彼女はイライラしたり、相手の発言を悪意のあるものだと感じるようになったり、自分は無力だと感じたりする機会が増えたら、その兆候を無視できないと語ります。

休む勇気を持って、行動に移した彼女の行動は讃えられるべきです。

燃え尽き症候群のリスクを抱える人が増えた背景には、コロナ禍での不安定な経済状況、雇用や事業存続への不安など、複数の要素があったと考えられます。

こうしたVUCAの時代がもたらす外部要因に対しては、一組織や個人のコントロールが難しいのも事実ですが、前出のHBRでは、組織が会議の増加や不健康なレベルのスクリーンタイムを看過していたとも指摘されています。このデジタル過多な働き方でかかるストレスにおいては、コロナ禍以前にも問題視されていたことなので、組織にも改善の余地が大きくあるのです。

<参考資料>

[1]Evan DeFilippis, Stephen Michael Impink, Madison Singell, Jeffrey T. Polzer & Raffaella Sadun (2020/07). Collaborating During Coronavirus: The Impact of COVID-19 on the Nature of Work. National Bureau of Economic Research

[2]The Rise of the Triple Peak Day - After work, do you... get back to work? For some, there’s a new pattern replacing the 9 to 5. Microsoft WorkLab

[3]Esteban Ortiz-Ospina & Charlie Giattino(2021/01/05). These charts show how our working hours have changed. World Economic Forum

[4]本川裕(2018/01/07)「社会実情データ図録 主要国における長時間労働と仕事のストレスの推移」