※本稿は権藤恭之『100歳は世界をどう見ているのか』(ポプラ新書)の一部を再編集したものです。

100歳超えだが自立した生活ができない老人は幸せなのか

100歳の現状を見てみると、元気な人もいますが、多くの人たちはさまざまな機能が低下し、自立した生活を送ることが難しい状況です。では、そういう人たちはどういう気持ちで暮らしているのでしょうか。不幸だと感じているのか、幸せだと感じているのか、そんなことを考えてみたいと思います。

「東京百寿者研究」では、おおよそ300人の100歳以上の人について面接調査をしました。この研究はチームで行っていたため、私がすべての参加者の方にお会いしたわけではありません。ご自宅でのひとり暮らしの人から、病院や施設で意識もなくベッド上で生活している人まで、さまざまな方がいました。

105歳のMさんについてお話しします。Mさんは100歳の時に「100歳調査」(東京百寿者研究)に参加して、私と知り合いました。この時はとても元気で、1時間半くらいかかる知能テストをすべて受けてもらいました。80歳の時から絵画を習いはじめて90歳くらいにはかなり上手になっていたという積極性のある人です。手続き的記憶が低下しないという話と関係します。私もその絵を見せてもらいましたが、90歳とは思えないしっかりした作品でした。

娘さんとふたり暮らしで、親子関係も良好、昔のことをよく覚えていたため100歳の人たちの思い出を集めた書籍『百歳百話』でも思い出を語っていただきました。

「生きていても仕方がないと思いますか」という問いの答え

Mさんにはその後105歳の時に「全国超百寿者研究」にも参加してもらい、追跡調査として再び話を聞きました。その時はベッド上での生活で、トイレも自分で行くことができませんでした。前述のように私はためらいながら、PGCモラールスケールの「生きていても仕方がないと思うことがありますか」という質問をしました。Mさんは少し間をおいて「そうですね」と答えました。私はやはり聞くべきではなかったかと後悔したのですが、続けて「生きていれば、駄目ながらも娘の話し相手になってあげられるからね」と答えたのです。

ほぼ寝たきりでも幸福を感じているのだと私は驚き、Mさんのこの答えが「老年的超越」という現象に興味を持つきっかけになりました。それまで私は高齢期の認知機能の研究をしていたので、認知機能がどのレベルであるのか、認知症かどうかという視点で調査の参加者を見ていた部分がありました。しかし、この一言で研究者として目が覚めたのかもしれません。

年寄りなりの楽しみを見つける「老年的超越」という状態

Mさんが亡くなった時にはお通夜に参列しました。参列者は多くはなく、40〜50人の座席に10人程度の人が参列していました。私は職場で訃報を知り、その夜直接会場に行ったため、普段着の派手なセーターを着ていたことを覚えています。どこに座ればよいのかわからず、後方にポツンとひとりで座り、ひたすら昔の交流のことを思い出しながら洟をすすっていたことを覚えています。

私たちは通常、その集団の特徴をつかむために「平均」を取り上げますが、百寿者には「平均的」という表現が当てはまらなくなります。

そのような平均があてはまらない人たちを、自立した日常生活を送れるのかどうかという観点から分類した結果、2割程度の人が自立できているということがわかりました。自立しているかどうかの目安は、目や耳に問題があっても、認知機能がしっかりしていて身のまわりのことを自分でできるかどうか、です。逆の側面から見ると、残りの8割の人は認知機能、身体機能いずれかの問題で誰かの助けを借りないと生活することが難しいということを意味します。

日本人の7割が「100歳まで生きたくない」と回答するが…

ではここで、自分がその8割に該当し、自立して生活できない人に含まれていたと考えてみてください。多くの人が「自分は不幸だ」とか「そのような状態で生きているのは嫌だ」と考えるのではないでしょうか。

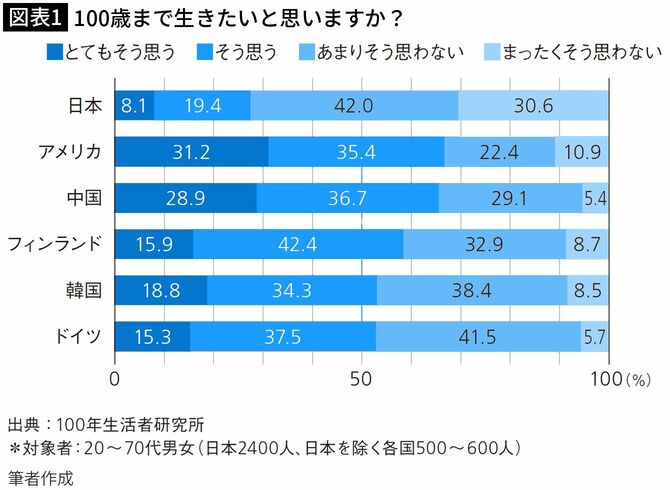

昔から「健全な体に健全な精神が宿る」などといわれるように、体の健康度合いと幸福感には強い結びつきがあると考える人も多いでしょう。まさに日本人は7割の人が「100歳まで生きたくない」と回答した理由がそこにあるわけです。しかし、私たちが「主観的幸福感」に関して質問紙を用いて調査したところ、若い人たちと比較してもそう下がっていないという結果が出てきたのです。

具体的には、PGCモラールスケール(The Philadelphia Geriatric Center Morale scele)による調査で幸福感を測定します。これは、フィラデルフィア高齢者センターのロートン博士が作った高齢者向けの「幸福感を測定するための質問票」です。ロートン博士は高齢者心理研究のパイオニア的な存在で、以前から「幸福感は物理的な環境とは必ずしも一致せず、自分の主観的な体験であること」を主張してきました。昔はやった「いっぽんどっこの唄」にある、「ぼろは着ててもこころは錦」のように、どうあるかよりもどう感じているかが大事だと考えたわけです。

100歳の人の幸福感は中年期や前期高齢者と変わらない

これは、老年的超越を理解する上でも非常に重要な考え方になります。

PGCモラールスケールは、その人がどのような精神状態であるかを「心理的動揺」(感情の揺らぎ)、「老いに対する態度」(老いの受け入れ)、「孤独感・不満足感」(気分の状態)などから考察し、幸福感を評価しようとする質問票です。

たとえば「あなたには心配なことがたくさんありますか」は「心理的動揺」に、「あなたは若いときと同じように幸福だと思いますか」という質問は「老いに対する態度」に、「生きていても仕方がないと思うことがありますか」は「孤独感・不満足感」を評価します。

質問は全部で17項目あり、個人的には、100歳の人にこんなことを聞いてもいいのだろうかと思うような質問(たとえば寝たきりの人に「生きていても仕方がないと思うことがありますか」など)も中にはあります。いずれにせよこのPGCモラールスケールは現在でも多くの高齢者調査で使われています。

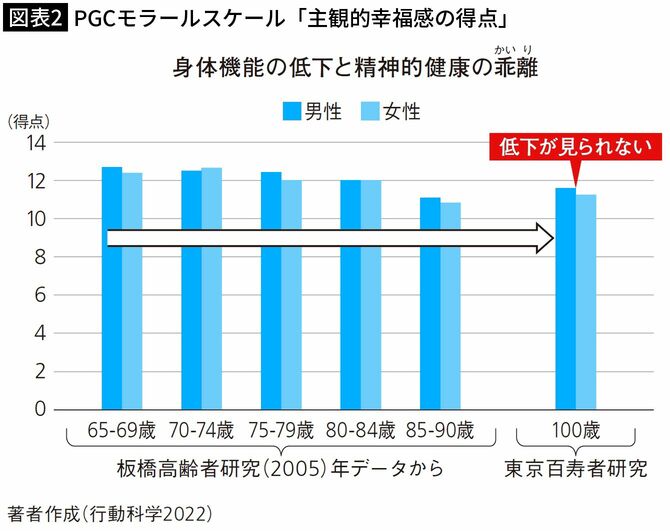

さて、この質問から計算できる得点を異なる年齢間で比較すると、驚くべき結果が出ました。100歳の人の得点が、中年期の人や若い高齢者たちのそれとあまり変わらなかったのです(図表2)。若い人は健康な人が多く、体も自分の思った通りに動かせるし、老いを意識する機会も少ないと思います。一方、100歳の人には機能の低下によってすでに行動に多くの制限があり、視力が落ちて耳も遠い人が多く、しかも家族や親しい友人の死も多く経験している。にもかかわらず、幸福感がそれほど下がっていないと考えられたのです。

たとえ寝たきりでも「自立していない=不幸」ではない

この結果から、年齢が高くなるにつれて、体の状態と心の状態の関係は弱くなるのではないか、言い方は悪いですが「ぼろは着ててもこころは錦」状態がはっきりしてくるのではないかということがわかってきました。

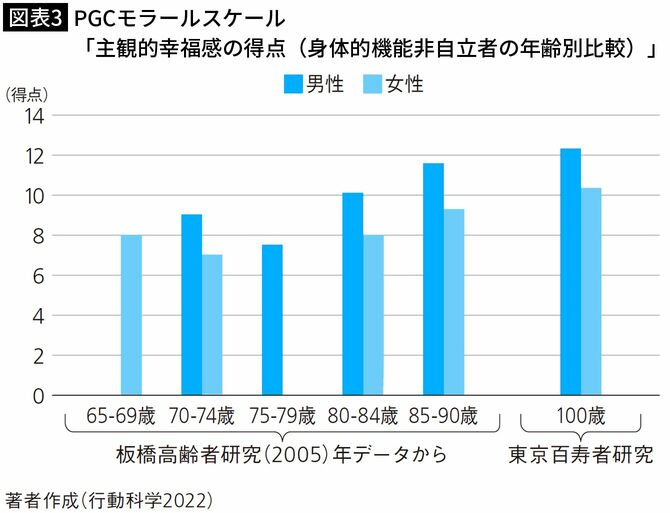

同じテータから自立が難しい人のみに注目すると、もっとはっきりした結果になります(図表3)。60歳から90歳までは、自立が困難な人の幸福感は低いですが、同じような状態の100歳を見ると、むしろ幸福感が高いことが見えてきました。後年、85歳以上の方たちに行った調査でも同じように病気の有無や、身体機能のレベルと幸福感の関係が弱くなることがわかっています。

そこで私は、主観的幸福感の内容はどんなものだろうか、そして何が理由で幸福感を得られるのか、前出のMさんのような100歳の人たちに聞いてみることにしました。

105歳でも歩ける男性は、昔の思い出とともに生きていた

次は105歳の男性Oさんです。自宅を訪ねると、寝室からダイニングに歩いてきたので「お元気だな」と思ったのですが、実際は疲れやすく、食事の時間以外はほとんどベッドで過ごしているとのことでした。認知機能は高く、昔の電車の切符のコレクションや戦時中に自宅に落ちた焼夷弾のかけらを見せてくれたりして、生い立ちや仕事のことなど興味深い話をたくさん聞くことができました。

この方は、もともと大阪で職業相談の仕事をしていて、東京でも同じような仕事を始めたいという誘いがあり東京に移ってきたとのことでした。当時大阪の事務所には所長とその人しかいなかったので、自分が上京することになったのだと説明してくれました。私も神戸から東京に出てきたので、そういう人生もあるのだなと自分を投影しながら聞いていた記憶があります。

若い頃のように体を動かせなくても、精神的な楽しみが残る

その時、こんなにしっかりしているのに毎日ベッドで過ごすのは退屈ではないのだろうかと思い、そのことを尋ねてみました。するとOさんは「退屈はしません。昔作った歌(職業相談の仕事の関係で、ある会社の社歌の歌詞を書いたことがある)を何回も歌ったり、昔よくやっていた史跡訪問をした時のことを思い出したりしているから」と答えたのです。

PGCモラールスケールには「若いときと同じように幸福だと思いますか」という質問があるのですが、これに対して「子どもの頃は子どもの楽しみがあったが、年寄りには年寄りの楽しみがある」と答えた人もいました。別の107歳の人は「子どもには体を動かす楽しみがあるが、年寄りには気分的な楽しみがある」と話しています。

調査で話を聞いた時の私はまだ30代後半だったので、当時は何か自分とは違う感覚だなという印象でしたが、自分が58歳になってじんわりと言葉の意味が体に沁み込むように理解できます。そして後に「老年的超越」理論を知ることで、こういう人たちの心理を理解するための理論的背景を持つことができるようになりました。