※本稿は、渡邉義浩『始皇帝 中華統一の思想 「キングダム」で解く中国大陸の謎』 (集英社新書)の一部を再編集したものです。

戦国七雄の時代、異民族の存在は本当に脅威だったのか

前771年、都に侵入した西方の異民族・犬戎が周王を殺害し、周は滅んだ。この例でわかるように、異民族は古代中国人にとって大きな脅威だった。

そんな異民族のうち、『キングダム』読者にもっとも馴染みがあるのは「山の民」だろう。だが彼らは「脅威」ではなく、秦がピンチに陥ったとき加勢に駆けつけてくれる頼もしい存在だ。しかも、リーダーの楊端和はモデル級の9等身美女。果たして山の民は実在した民族なのだろうか? そして楊端和は?

まず楊端和からいえば、史書に名が残されている実在の将軍である。が、女性であったかどうかはわからない。詳細な戦歴が記されていないので、作者の想像をまじえて描くことができたのだろう。羌瘣も史書に名の残る秦の武将だが、同様である。

山の民も実在の民族をモデルにしており、チベット族と思われる。チベット族には楊という苗字が多いのだ。史書によると、前659年に即位した秦の穆公は西方の異民族を攻め領土を拡げたが、『キングダム』では彼らと同盟を結んだことになっている。

リーダーが仮面を被る理由は防御のためか「美形すぎるから」

彼らが奇妙な仮面を被っているのは、ビジュアル面を誇張したわけではなく史実である。仮面の用途は兜と同じ。バジオウやタジフの仮面は飾りではなく、フルフェイス兜なのだ。当時の主要武器は弓矢だったので、頭だけでなく顔も矢から守らなければならない。そのため山の民ばかりか、秦の将軍たちも仮面風の兜を着用していた。麃公が出撃のとき装着していたフルフェイス型のヘルメットや、王翦の鼻の部分を覆っている鉄のガードを今一度、『キングダム』で確認してほしい。

ちなみに、防御以外の目的でリーダーが仮面を被ることがあった。その理由はなんと「イケメン」過ぎるから。冗談ではない。リーダーの顔があまりにも整い過ぎていたり、優し過ぎると戦に臨む実感がわかず、軍の士気が下がってしまうからだ。たとえば6世紀の南北朝時代に生きた蘭陵王は世にも美しい顔立ちだったので、戦の折は必ず仮面を被っていたと伝わる。戦時におけるリーダーは、性格も顔も猛々しいほうがいいようだ。

楊端和と羌瘣に話を戻そう。彼らの強さの秘訣はスタミナにある。楊姓と羌姓の一族は4000m級の山に暮らしている。生まれたときから高地トレーニングをしているようなもので、酸素供給力が格段に上がり、体力がついたのである。

強力な異民族部隊をジョーカーとして使える国が強国に

戦国時代は、「中国」の中だけで争っていたのではなく、東西南北から容赦なく攻め込んでくる異民族たちとの戦いの時代でもある。史実でも、李牧は匈奴から趙を守る戦いで功績を挙げてきた。降伏させた異民族は自国の兵に組み込むのが通例で、李牧は匈奴出身の将や兵士を擁していたはずだ。漫画では、舜水樹がそのような存在として示唆されている。

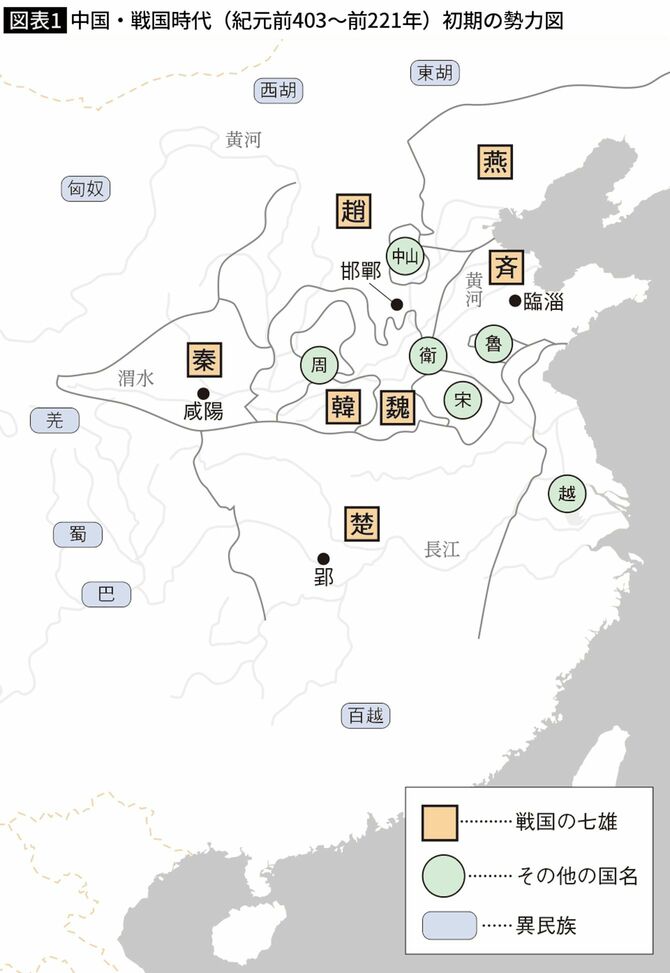

『キングダム』で、山の民が秦に味方したり、楚が南方の部族に象を操らせたり、あるいは燕の劇辛が犬戎出身者で構成される騎馬隊を従えていたように、戦国時代の国はこぞって異民族を自軍に組み入れようとした。強力な異民族部隊をジョーカーとして使える国が強国となっていったと言ってよい。その意味で、異民族と国境を接していない魏や韓はひじように不利な戦いを強いられたといえる。

戦国時代の人々は、異民族を総称して「夷狄」と呼んでいた。夷狄は東夷、西戎、南蛮、北狄と4分類されている。これらは異民族を野蛮人と見なして中国側が勝手につけた蔑称だが、彼らの武力を中国人が脅威としていたことの裏返しでもある。

キングメーカー呂不韋はもともと武器を扱う趙の商人だった

戦国七雄のなかで、秦はもっとも積極的に異国の才人を登用していた。しかも秦では、その異国人たちが国の運命を左右するような活躍を見せた。孝公が登用した衛の商鞅が氏族制を解体した立役者なら、子楚を王位に就け、結果、政を中華統一へと向かわせたのは趙の呂不韋であった。

『キングダム』では、政の後ろ盾でありながら自らが王位に就こうと画策している、スケールの大きな政敵として描かれているが、実際はどんな人物だったのか。

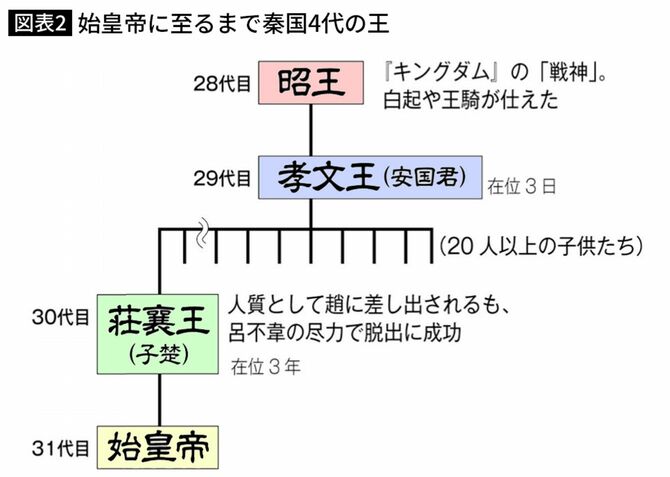

もともと趙の商人だった呂不韋は、塩や武器を扱うことで巨額の富を蓄え、それを利用して一世一代の投資を行なった。呂不韋が投資の対象としたのは、当時趙で人質となっていた秦の公子・子楚だ。子楚は昭王の孫に当たる。昭王の子、つまり子楚の父・安国君は秦の太子だったが、白起を止めるために趙と和平協定を結ぶ際、自分の子供である子楚を人質として差し出した。安国君には複数の夫人と20人以上の子供がいたが、子楚の母はすでに安国君の寵愛を失っていた。人質にされた時点で、子楚が王位を継承する可能性はほぼゼロに等しかったのである。

「奇貨居くべし」と始皇帝の父・子楚を王にしようとした

しかし、大商人・呂不韋は、子楚の価値を高く見積もった。このときの呂不韋の言葉、「奇貨居くべし」は、今も使われる。奇貨とは珍しく貴重なものを指す言葉で、平たく言えば「得難い品物は後日必ず利益を生むので、すぐ手に入れておいて、じっと価値が出るときを待つべき」という意味だ。

呂不韋は冷遇されていた子楚に500金を渡して名士たちと交流させ、趙における子楚の名声を高めていった。一方、秦の安国君にもっとも寵愛されていた華陽夫人にも近づき、宝玉を献上してこうささやいた。

「趙で人質となっている子楚様は、お子のいない華陽夫人を実母のように慕っております」

華陽夫人はいずれ容色が衰え、安国君の寵愛が冷めることを恐れていた。また安国君が亡くなった後、子供がいないことで自分の立場が悪くなることも懸念していたため、呂不韋の口車に乗せられて人質だった子楚を養子に迎え、世継ぎとすることを約束した。やがて秦の荘襄王となる子楚こそ、始皇帝嬴政の父親である。

昭王の死後、子楚の父が即位するが、そのわずか3日後に死亡し、1年の喪明けを待って子楚が荘襄王となる。このとき、10歳にも満たない政(嬴政)はまだ母の趙姫とともに趙で生活していた。

父が死ぬ6年前に、子楚は妻子を置いて単身秦に帰国していたが、その裏には命からがらの脱出劇があった。秦が休戦協定を破って趙に攻め込み、怒った趙王が人質の子楚を殺害しようとしたところを、呂不韋が趙の役人を買収して子楚を秦へ逃したのだ。

『キングダム』の嬴政の脱出劇は父親の史実をベースに?

緊急事態だったために趙姫夫人と政は一緒に逃げることが叶わず、呂不韋の配慮で趙の豪族の家に匿われていた。ふたりが秦に戻ったのは、子楚が王位に就いたあとである。秦王となった子楚が政を太子に指名したため、趙は政と母親を秦へ送り返さざるをえなかったのだ。

『キングダム』では政が命からがら趙から秦へと逃れるエピソードが描かれているが、あれは政の父である子楚の脱出劇をベースにしたものだろう。

子楚が荘襄王となったことで、呂不韋は丞相の座に就いた。それまで一介の商人に過ぎなかった男が、いきなり政治的基盤を持たない国で高位に就いたのである。ところが、荘襄王の時代はたった3年で幕を閉じてしまう。王位3年目のその年、荘襄王は崩御したのである。

祖父(安国君)が在位3日、父(子楚、荘襄王)が在位3年で死亡したため、まだ13歳だった政が王位に就くことになった。いかに優れた資質を持っていても、13歳の少年に国を統治することはできず、呂不韋が丞相よりさらに上位の相国として秦の実権を握る。国の頂点に立つ君主以外はすべて一律、というのが秦国の制度だが、このときばかりは呂不韋が王に肩を並べるぐらいの権力を得ていたのかもしれない。ただし呂不韋が行なった統治は、孝公時代から続いてきた商鞅の変法に基づくものだ。この時点で政は「仲父(父に次ぐ者)」として呂不韋を敬っていたが、やがて決別のときがやってくる。

嬴政は呂不韋を敬っていたが、呂不韋は母親と密通していた

秦の王となった政が自ら王として政治を行ない、中華統一に向けて六国と戦うのは22歳で元服してからだが、その前に国内の敵を粛清しなければならなかった。太后(政の母)の愛人・嫪毐の反乱が史書に記されている。政の母・趙姫はもともと呂不韋の愛人で、太后となってからも呂不韋と密通を続けていたが、ことが露見するのを恐れた呂不韋は、嫪毐という巨根の男を自分の代わりに太后にあてがう。嫪毐に溺れた太后はふたりの子を産み、嫪毐は領地を治めるまでに出世した。

しかし、やがて政の耳にも母の醜聞が聞こえてくる。身の危険を感じ取った嫪毐は太后の印璽で兵を集めて反乱を起こしたが、なんなく鎮圧され、嫪毐とその一族は皆殺しにされた。この反乱に太后がどの程度関わっていたのかは不明だが、嫪毐との間にできた子供ふたりは異父兄の政によって誅殺され、太后は幽閉の身となった。

即位した嬴政と、商人から大臣に成り上がった呂不韋の決別

では呂不韋は? そもそもこの乱の元を手繰れば、嫪毐を太后にあてがった呂不韋にたどり着く。商鞅が作った秦の法に則れば、連座制で呂不韋も処刑されるところだ。しかし、それまでの貢献によって酌量され、相国の座から降りて封土で暮らすよう命ぜられた。呂不韋は自分が作りだしたキングに背いた罪で、失脚したのだ。

こうして呂不韋は歴史の舞台から退場する。それにしても、豪商から他国のキングメーカーとなって政治を操り、国の安定と文化の保護にも努めた呂不韋は、いつの時代でも権勢を振るうことのできる人物に見える。その剛腕と人望を、政は畏怖したのかもしれない。ともあれ国内の乱が収まって以降、政は秦の実権を完全に掌握し、君主が自ら政治を行なう親政体制を本格的に固めていく。

政が成人する前から、秦は韓・魏・趙・燕・楚による合従軍を打ち破るなど、すでに強大な軍事力を誇る国となっていた。国のあり方を一変させた商鞅の変法断行から100年あまり、政が王となったときにはすでに中華統一への土台は整っていたのだ。

政がどのように六国を平定したかは、ここではあえて触れない。『キングダム』のこれからの展開を楽しみにすることにしよう。