※本稿は、渡邉義浩『始皇帝 中華統一の思想 「キングダム」で解く中国大陸の謎』 (集英社新書)の一部を再編集したものです。

31代君主・始皇帝を生んだ秦王家のロイヤルブラッド

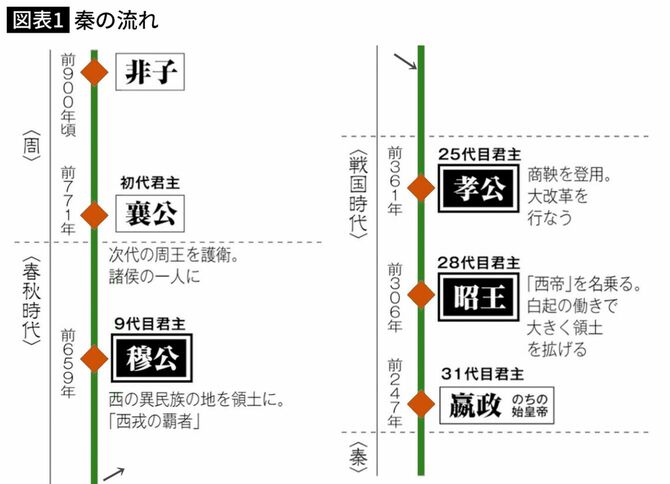

のちに始皇帝となる秦王・嬴政の血筋を遡っていくと、周王に仕えた非子という人物にたどり着く。前900年頃(嬴政による中華統一の700年ほど前)、西方出身の非子は多くの良馬を生産して王室に納め、周王から「嬴」という姓と領地を賜った。これが今に伝わる秦国の起源である。

まだ国とも言えない秦が歴史に名を刻むきっかけとなったのは、非子が生きた時代から100年ほど後に起きた大事件であった。

周王朝は西方の異民族・犬戎に侵略され、王を殺害されて、前770年に滅びた。このとき、次代の王を護衛し、洛邑に東周を建てるまで無事に守りきったのが、当時の秦の君主(襄公)だったのである。その功績によって秦は陝西省の岐に領土を拡げ、「諸侯」のひとりとして認められたのだ。

のちに漢の首都となる長安(現在の西安)を含んだ陝西省は、周王朝の発祥地であり黄河文明を生んだ場所でもある。そんな恵まれた地に封建された秦の君主は、先に名を馳せていた諸侯たちの末席に名を連ねた。しかし、もともと西の果ての出身である嬴の一族は、諸侯になったばかりの春秋時代の初め頃には、ほかの諸侯からは「文明度の低い蛮族」、秦という国家も「辺境の蛮国」と見なされていた。

そんな秦の飛躍には、3人の重要人物が関わっている。覇者にまで上り詰めた9代目君主「穆公」、25代目君主・孝公の時代の「商鞅」、そして始皇帝の曽祖父の28代目君主「昭王」(昭襄王)」である。

孝公と商鞅による軍功主義改革が秦を異常なほど強くした

法家による政治改革の立役者・商鞅を取り立てたのは孝公だった。その後を継いだのは弟の恵文王である。即位は前338年、嬴政による六国平定(前221年)の、およそ120年前のことだ。

恵文王は商鞅によってもたらされた「君主の意のままに動く軍隊」を使い、魏の領土を削り取った。事ここにいたって、他国は秦が短期間で急速に強国化したことに気づき、韓・趙・魏・燕・楚の五国は同盟を結ぶ。『キングダム』読者にはお馴染みの、合従軍を編成したのである。ちなみに合従の「従」は「縦」と同じ意味で、合従軍とは国々が南北で連合するという意味だ。合従軍は幾度も興っているが、秦は恵文王の時代と政(嬴政)時代、2度襲われている。

戦国七雄の五国同盟軍を迎え撃って勝利した恵文王兄弟

前318年、合従軍を迎え撃った秦の中心人物は恵文王の弟であった。この史実から、当時はまだ軍功爵によって王族の権力がすべて失われたわけではなかったことがわかる。このときの秦と合従軍の戦いは秦の勝利に終わった。

秦はさらに領土を拡大していくが、見逃せないのがこの恵文王という秦の君主が「王」を名乗っていることである。穆公や孝公など、これまで秦の君主はもっとも高い爵位である「公」を名乗っていた。王といえば周(東周)王ただひとりであり、秦は周王をトップとする秩序の中にいたからだ。君主が王を名乗るということは、700年以上前から続く周を中心とした秩序から抜け出て、自らを周王と同格だと宣言したことを意味する。

恵文王は自らに権力が集まってくる中で、これまでの秦の君主とは次元の違う立場に自分が立とうとしていることを自覚したに違いない。

あまりにも強すぎて中華を蹂躙した「戦神」昭王の伝説

「中華統一」の兆しが見え始めたのは恵文王の2代あと、昭王の時代だ。『キングダム』の王騎が仕えた、あの昭王である。

昭王もまた王位を継承したが、数年後には自らを「西帝」と称し、東の大国である斉の王に「東帝」の号を贈った。この頃になると、多くの国の君主は「王」を名乗るようになっていた。もちろん法家改革によって君主権の拡大に成功したのは秦だけだったが、どの国も周の秩序圏から離脱を図っていた。昭王は「王」よりさらに上位の称号として「帝」を自らに冠し、斉王にも「帝」号を与えたのだ。

つまりこの時代、昭王は単に自国の頂点に立つだけにとどまらず、他国を凌いだ地点でトップの位置に立とうとしていたのである。すでに「中華統一」を頭に描き、その前段階として、東にある大国・斉と、天下を二分しようとしたのかもしれない。しかし、帝号を贈られた斉の湣王は当初「東帝」を名乗ったものの、統一は念頭になく、すぐにこれを廃してしまったため、昭王も西帝を名乗ることを取りやめた。

結局「二帝」時代は長く続かなかったが、昭王が王を凌ぐ「帝」を用いたことの意味は大きい。始皇帝となる嬴政が誕生するおよそ30年前に、秦は「戦国七雄」という枠組みから、一歩も二歩も抜きん出ていたのである。

『キングダム』の王騎と並ぶ連戦連勝の将軍・白起

秦の軍は昭王の時代、すでに他国から恐れられるほど強さを増していた。とりわけひとりの将軍が連勝に次ぐ連勝を重ね、畏怖の対象となっていた。その名を白起という。『キングダム』で触れられる白起の逸話は史書にはっきりと記されている。

白起と並ぶ秦の六大将軍として描かれている王騎は、実際に昭王時代から秦に仕えた王齮をモデルにして描かれている。同じ時代、秦にはもうひとり王齕という武将も存在していたが、王齮は王齕と同一人物という説もあって少々ややこしい。いずれにしても、『キングダム』の主要登場者は、その大半が実在した人物である。

史実の白起に話をうつすと、前293年から韓、魏の両国を攻め、わずか2年足らずで魏の61城を落とした。前273年には韓、魏、趙の将軍をそれぞれ捕らえ、前264年には韓の5城を攻め落とす。次いで前260年には秦に次ぐ兵力を誇っていた趙と戦い、大勝をおさめた。白起に完膚無きまでに打ちのめされた趙は、衰退へと向かう。戦国時代最大の規模と言われるこの戦いは、のちに「長平の戦い」として歴史に刻まれた。

白起は長平の戦いに勝利するが、趙の40万の兵を生き埋めに

白起は長平の戦いでまたしても名を挙げたが、戦後処理で自らの名を落とすことになる。40万人あまりの趙兵を捕虜にした白起は、その食料が賄えず、また反乱を警戒したため、少年兵を除く全員を生き埋めにしたのだ。

のちに白起は古代中国の名将を軍神として讃える「武廟」に祀られた。白起の前には周の太公望呂尚、あとには三国時代の関羽などが祀られているが、やがて白起の名は武廟から消えた。長平の戦いで40万人の降伏兵を虐殺した行為が武神にふさわしくない、と批判されたためだ。長平の戦いに勝利したあと、白起はそのままの勢いで趙の都・邯鄲へと攻め込もうとしたが、秦の宰相に止められた。あまりの活躍を見せる白起に、自分の地位を脅かされることを恐れたのか、宰相の決断は「趙との和議」であった。宰相への不信感を抱いた白起は引退し、昭王に出仕を求められても断りつづけたという。

昭王から剣を贈られ「なぜ死を賜わるのか」と自問

そうしているうち、昭王から白起のもとに1本の剣が届く。その意味するところは、「自刃せよ」、つまり死の宣告である。この時代、死刑に処せられるのは身分の低い者に限られ、階級の高い者は自裁(自ら命を絶つ)するのが慣わしだった。日本の武士の切腹と同じである。

死の直前、白起はなぜ王から死を賜るのか自問自答した。そのとき長平の戦いで捕虜を生き埋めにしたことを思い、「私は天に対して罪を犯したのだ」と嘆いた、と伝えられている。庶民たちは白起の死を憐れみ、各地に白起を祀る廟が建てられたとも史書は記している。

実際、白起の死は秦にとって大きな痛手であった。まさに国の軍神にふさわしい活躍を続けた白起の死後、統一に近づきつつあった秦の動きが一時停滞したほどだ。秦が再び活気づくには、呂不韋の登場を待たなければならない。そこからがいよいよ、『キングダム』時代の幕開けである。