※本稿は、木村朗子『紫式部と男たち』(文春新書)の一部を再編集したものです。

通説では光源氏イコール藤原道長と思われているが……

光源氏のモデルには、紫式部に『源氏物語』を書かせたパトロンたる藤原道長の名もあがっている。たしかに道長の栄華は晩年の光源氏像を思わせる。しかし政界における道長の道程は終始、順風満帆だったのであり、左遷されて帰還したなどという後ろ暗い過去はなかった。左遷されたという意味では、むしろ道長に排斥されて大宰府に送られた中宮定子の兄、藤原伊周像が光源氏に近い。しかし伊周はのちに政界に復帰はするが華々しく成功することはなかった。

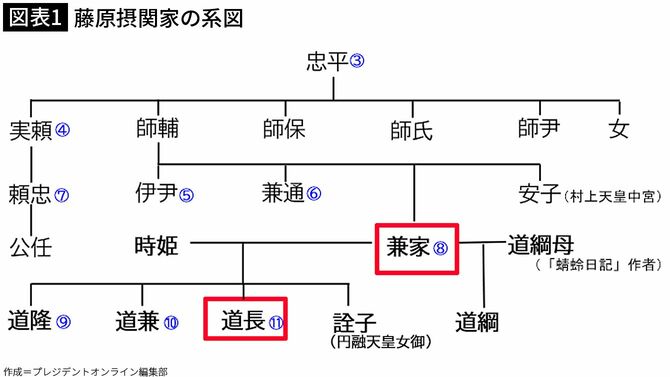

その意味で、光源氏像にもっとも似ている人生を送ったのは、道長ではなくて、道長の父、兼家のほうである。藤原兼家(929〜990)は、藤原師輔(908〜960)の三男で、同母兄に、長男伊尹(924〜972)、次男兼通(925〜977)がいる。同母姉に村上天皇に入内した中宮安子(927〜964)がおり、安子は冷泉天皇、為平親王、円融天皇の母となり、外祖父として父親の師輔は政界に君臨した。

道長の父・兼家は藤原摂関家の三男だが次男よりも出世

師輔が52歳で亡くなると、長男の伊尹が父を継ぎ、太政大臣にまでのぼった。ところが伊尹が49歳で亡くなると、その後継に兼家の名があがるのである。兄弟の順でいえば兼通が継ぐのが順当だが、兼家のほうが先に出世していたのである。

『大鏡』によると安和の変の起きた安和2(969)年の正月の昇進で兼家はすでに中納言にのぼっていたのに対し、兼通は宰相(参議)にすぎなかった。兼通の息子が源高明の娘に婿人りしていることもあって源高明排斥の煽りを食らっていたのだろうか。そもそも父親の師輔が源高明を娘の婿として迎えていたのだから兼通が高明と関係を持つのは不思議なことではなかった。師輔の死後に形勢が一変したのであろう。

ところが天禄2(972)年に摂政、太政大臣の伊尹が亡くなると兼通は起死回生の一手にでて、関白となり、ひとっとびに内大臣にのぼるのである。『大鏡』は兼通らの妹で円融大皇の母であった安子に「関白は年上の兄からつかせ、まちがってもそれを破るな」(関白をば、次第のままにせさせたまへ。ゆめゆめ違へさせたまふな)と書かせ、それをお守りのように首からかけて年来持ち歩いていたのだと書く。天延2(974)年、兼通は安子の遺言どおりに太政大臣にのぼり関白として実権を手にした。

兄の死後、中央政権に返り咲いた兼家が光源氏と重なる

さらに貞元2(977)年に兼通が病いに倒れ、関白と太政大臣を辞するにあたっては、兼家の勢力を封じるために右大将をとりあげ、治部卿に左遷している。『栄花物語』によると、貞元2年10月11日に兼通は、兼家から右大将をとりあげ済時を右大将とし、治部卿としたとある。

歴代の任官の記録をまとめた『公卿補任』によれば、『大鏡』には治部卿とあるが、兼家がそのとき任じられたのは民部卿だと記されている。地方のインフラ整備や徴悦の役目をする民部省より雅楽寮などが付属する治部省のほうがいかにも出世コースからははずれた閑職という感じがする。兼通は関白に、いとこの頼忠をつかせて兼家の出世の道を封じた。

ところが兼通の死後には、形勢が一変し、翌年貞元3(978)年の除目で、兼家は右大臣に任ぜられる。つまり兼家は、一度左遷されたのち、一気に右大臣となり、その後、太政大臣にまでのぼったのである。その意味で、光源氏が須磨に蟄居したのちに政界に返り咲いた姿によく似た経緯をたどっているといえる。

兼家の妻による『蜻蛉日記』が『源氏物語』を生んだ

文学史を振り返ってみたときに藤原兼家の妻のひとりが書いたとされる『蜻蛉日記』の存在はまことに大きい。おそらく『蜻蛉日記』が存在しなければ、『源氏物語』も生まれてはこなかっただろう。『蜻蛉日記』は物語の主題を一新させる力となったのである。それほどに影響力の強い『蜻蛉日記』の主要登場人物は兼家である。

『蜻蛉日記』は、藤原兼家の何番目かの妻の作である。はじめは熱心な求婚者だった兼家が、やがて関係に飽きたりなくなって、次々に新しい通いどころとなる女たちをみつけていくさまが、待つ女の側から恨みたっぷりに描かれている。作者は藤原道綱母と呼ばれていて、生年はおろか名前さえもわかっていないのだが、兼家との間に息子をもうけている。正妻腹の子ではない道綱にとっては『蜻蛉日記』があることで、兼家の嫡出子としての存在を世に知らしめることができた。

『蜻蛉日記』は、冒頭に、世にある恋愛物語などそらごとばかり、一流の貴公子と婚姻するというのはどういうものなのか、そのほんとうのところを書くと宣言してはじまる。

『蜻蛉日記』は一夫多妻制度のシビアな現実を暴露した

どうやら『蜻蛉日記』が出るまで、大人の女の人生のリアルを描いたものはなかったようなのである。だから『蜻蛉日記』は、王子様と結婚するっていうおとぎ話があるけど、結婚したらどうなるの? というその先が知りたかったら読んでみてね、という序をつけて、女の現実をはじめて書いた。要するに、一夫多妻の婚姻をした女のほんとうの姿をお見せしますというていで、兼家とのやりとりをつづるのである。それは王子様と結婚したらハッピーエンドという子どもだましのおとぎ話とはちがって、女の人生を描く本格小説だった。

『蜻蛉日記』が本格小説の走りとして存在したからこそ、『源氏物語』が書かれるわけである。『源氏物語』は光源氏のようななんでもできるスーパーヒーローを主人公とする物語でありながら、大人の女の読み手が満足できる家庭小説でもある。シンデレラなら光源氏のような世にも美しい貴公子と結ばれて物語は終わる。しかし現実にはときめきを失った夫婦の長い人生が続く。『源氏物語』が描くのはまさにシンデレラストーリーのその先の物語である。

同時に『源氏物語」は一条天皇、そして道長をはじめとして大人の男性読者にも広く読まれていたのだが、それは『源氏物語』が男性読者をうならせる政治小説でもあったからである。

『蜻蛉日記』で描かれたリアルな関白・兼家像

では実際に『蜻蛉日記』にはどのようなことが書かれていたのかをみていこう。兼家が作者に求婚してきたのは、いまだ兼家の父親、師輔も存命のときのこと。兼家は若いながらも右兵衛佐についていた。兼家が作者にアプローチしてきた背景には、すでにして作者の歌人としての名声が高かったことが考えられるだろう。

物語は兼家が作者に求婚の歌を送ってよこしたところからはじまる。求婚の恋文というのは紙から筆跡からこったものを送ってくるものだが、兼家は悪筆で雑な感じで歌をよこしたとある。歌も率直な詠みぶりである。

ほととぎすの声をうわさにきくばかりではせつないことです。直接お会いして語らいたいと思う心があるのです、という歌。ほととぎすは『古今和歌集』の夏歌に多く採られているように、夏の訪れを告げる鳥である。おそらくそのときの季節に合っていたのだと思うが、あまりにありきたりだ。ところが『蜻蛉日記』は、文章に工夫をこらして、兼家の歌を意味のあるものにひきたててみせてやっているのだ。兼家の歌がやってきたとする文章は次のようにある。

兼家の女性へのアプローチはありきたりで雑だった

年頃になった作者のもとにはさまざまな男たちから求愛の手紙がやってきている。実らずに終わったやりとりはおいて、「柏木の木高きわたりより」歌がきた、と書く。

柏木は、『源氏物語』でも頭中将の長男の呼称として出てくるが、この人が柏木と呼ばれるのは彼が衛門督の役職についていたからである。柏木は歌ことばなどでは衛門府をさすとされている。

『蜻蛉日記』の作者は、役職から兼家を想起させる「柏木」を引きながら、同時に樹木のイメージと兼家の家柄の高さをかけて、「木高きわたり」といっているわけである。このようにいうことで、木々のあいだをとびまわるほととぎすの姿にうまく接続するようになる。

兼家のどちらかというと無骨な歌が、『蜻蛉日記』の作者のこうした作為によってなかなか興のあるものにみえてくるようなしかけとなっているのである。作者はあきらかに『蜻蛉日記』の最初に登場する兼家の歌を粋なものにみせて、兼家をいわば持ち上げているのである。この歌に対する作者の返歌も彼の詠みぶりに合わせてシンプルだ。

あなたが語らいたいと思うような人はこの里にはいないので、ほととぎすの鳴き声を甲斐なくたてつづけないでくださいませ、という歌。あなたがお相手にしたいような女などはここにはいませんよという拒絶は、和歌のやりとりの一種のマナーである。反発されてこそ、男はさらに言葉を返すことができるからである。

貴公子と男女の仲になった後はどうすればいいのかを指南

そこからは、『蜻蛉日記』の作者は女房に代作させて、自分では返歌しないまま、送られ続けた兼家の求愛の歌が四首並ぶ。やがて作者自らが返歌した二組の歌に続いて、「などいふまめ文、通ひ通ひて、いかなるあしたにかありけむ」とあって、物語で男女の仲となったことを示す常套表現である「いったいどうしたことでしょう」風のことばが入って次のやりとりが掲げられる。

思ふことおほゐの川の夕ぐれは心にもあらずなかれこそすれ

夕暮れが流れてやってくるのを待つほどに恋しさゆえの涙が大堰川になるほど流れているという大袈裟な兼家の歌に、物思いの多い/大堰川の夕暮れは心にもあらず泣けてくるのですと返歌している。兼家の歌にある夕暮れ、流れ、大堰川などのことばをすべて引き受けて息のあった返歌をしているのがわかる。

『蜻蛉日記』は、兼家と作者の婚儀の顚末を書いているようでいて、実際には高級官僚との恋愛の作法を手ほどきしてみせているものだともいえる。求婚の歌にどんなふうに答えたらいいのか。結婚の儀式のあとの贈答はどんなニュアンスでやりとりしたらいいのか。『蜻蛉日記』は、そんな恋愛、結婚のノウハウを教えてくれる教科書でもあった。それゆえにこそ当時の女たちに読み継がれていたのだろう。