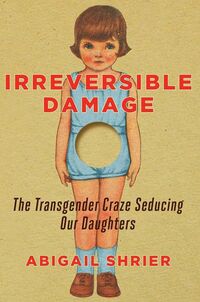

海外で話題の本の翻訳書が出版中止に

KADOKAWAから今年1月に発売予定だった『あの子もトランスジェンダーになった SNSで伝染する性転換ブームの悲劇』(アビゲイル・シュライアー著、岩波明監訳)が発売停止になった。

原書は、英国の『エコノミスト』誌の2020年の「その年の本」、2021年の同じく英国の『ザ・タイム』紙と『サンデータイムス』紙のベスト本に選ばれ、10カ国もの国で翻訳されている話題の本であった。

昨年12月に、その翻訳書が日本でも発売されるという告知を見たが、Amazonのサイトでは即座に、予約だけでジェンダーの領域で1位となった。書籍全体で26位にまでなったのを見たという人もいるらしい。

ところが告知がネットで知られてから数日のうちに、出版が停止になってしまった。現代の日本で、出版の予定が既に周知されていた本が出版停止になるというのはまれなことだ。この知らせは相当の驚きをもって受け止められていた。

その一方で、「とうとう来たか」と感じた人もいる。私もそのひとりだ。

この本については、SNSなどで出版に反対する声が上がり、出版関係者からもそうした動きがあった。KADOKAWAとは仕事をしないという著者が現れたほか、出版関係者(出版社勤務・書店勤務・著者等)24名による「トランスジェンダー差別助長につながる書籍刊行に関しての意見書」が出された。一時は出版元のKADOKAWAの社屋の前で抗議集会も予定された。そこまでくれば、出版はなかなか厳しいだろうと思われた。

「ジェンダー肯定医療」のあり方に一石

本自体は、思春期における「ジェンダー肯定医療」のあり方に一石を投じるもので、多くの当事者、とくに親にインタビューをおこなったものである。いわば一見、普通のノンフィクション本として、とりたてて瑕疵があるようには見えない。

ジェンダー肯定医療とは、性別違和を訴える子どもには、そのまま違和を肯定してやり、速やかに思春期ブロッカー(第二次性徴を抑制する薬剤)や異性ホルモンなどを投与するホルモン治療、性別適合手術をおこなうといった方針の医療を指す。そうすることで、子どもの希死念慮がなくなり、質の高い生活を送ることができるという考え方だ。

欧米では近年、こうしたジェンダー肯定医療を受けた子どもたちのなかに、健康被害が出てきたり、精神的に不安定になったりして、ホルモン治療などのジェンダー肯定医療をやめる人が出てきている。「事前にもっと丁寧なカウンセリングが必要だったのではないか」とする訴訟が立て続けに起こっており、社会問題になっているのだ。そうしたなかで、この現象に一石を投じた本書は、性別違和で悩む子どもたちの助けになった可能性もあり、重要な本だったのではないかと思う。

議論を呼ぶ「トランスジェンダー」関連書籍

トランスジェンダーと言えば、日本ではまだ、身体に違和感を持ち、いわゆる「心の性(性自認)と体の性が一致しない人」を指す医学用語である性同一性障害を連想する人も多いだろう。しかし近年は、トランスジェンダーは身体違和を必ずしも必要とせず、世間から押し付けられている「男らしさ」「女らしさ」といった性役割にとらわれたくないと考える人や、異性の洋服を着る(異性装)人なども含む概念となっている。欧米では、その人が感じる自分の性別に関する感覚(性自認)を尊重し、医学的診断や手術、裁判所の審判なく、自己申告に基づいて性別変更が可能な国も出てきており、近年、問題化されることが増えてきている。日本ではそれが、翻訳の可否というかたちで表れたということだろう。

まずは2022年6月に刊行された、ヘレン・ルイスによる『むずかしい女性が変えてきた あたらしいフェミニズム史』が、7月には英国のフェミニスト学者、シーラ・ジェフリースの『美とミソジニー:美容行為の政治学』の2冊の学術本の出版の可否が、ネット上で批判にさらされた。

前者はフェミニズムの歴史の本で、後者はフェミニズムの視点から美の規範について論じた本だ。いずれも、とりたててトランスジェンダーを扱った本ではなく、特に批判されるべき個所があるわけでもなさそうだった。しかし、著者が、トランスジェンダーの人に批判的な「トランスヘイター」(「トランスジェンダー嫌い」の意)であるとされ、SNSなどで出版に対して批判の声が上がった。

ここで具体的に何が「トランスヘイト」であるかは、議論の余地があるようにみえるが、議論はできない構造になっている。なぜなら、トランスをめぐる議論での有名なスローガンに、「ノーディベート(議論禁止)」があるからだ。

例えば、出生時は男性であったが性自認が女性である「トランスジェンダー女性(トランス女性)」は「女性である」ことは議論の余地のない公理であるから、トランスジェンダーに関する議論自体が許されず、議論しようとする姿勢自体が差別となるという考え方だ。つまり、議論の題材としたり、論じたりすること自体が、社会で一番脆弱で傷つきやすいトランスジェンダーのひとたちを傷つけ、時には自殺に追いやってしまう可能性もあるというわけだ。冒頭で触れたKADOKAWAの『あの子もトランスジェンダーになった SNSで伝染する性転換ブームの悲劇』に対しても「トランスジェンダーを殺すのか」「トランスの方々が自殺する」「人殺し」という批判の言葉が多数寄せられた。

議論が必要だったのではないか

トランスヘイターであるという、先の2冊の作者たちは、「過去にトランスジェンダー問題について発言したため、永遠に発言の場(プラットフォーム)を与えないようにしなければならない」とされている。こうした現象のことを、「ノープラットフォーミング」、近年では「キャンセル」とも呼ぶ。

重要なのは、こうした人たちが「実際に何を言ったか/言おうとしているか」ではない。トランスジェンダーを傷つけることを言うかもしれないという可能性があるのだから、発言できないようにすべきであり、本も発売中止されなければならないというわけだ。

もちろん誰かを意図的に傷つけたりすることは許されないし、傷つける意図がなかったとしても、誰かを傷つけることは避けるべきだろう。しかし、他の国では翻訳されている本が出版されないということは、「知る権利」を侵しかねない。

「著者の思想がおかしい」「内容に誤りがある」ということであれば、出版停止を求めるのではなく、書籍を読んだうえで、真っ向からそうした議論をすべきではなかったのか。

とくに、当該の本を待ち望んでいたのは、性別違和に苦しむ当事者の子どもたちではなかったのだろうか。今後の人生に、どのような選択肢があり得て、どのようなリスクがあるのか、そういうことを知ったうえで性別違和の治療を受けたいと望むのは、当然の願いではないだろうか。少なくとも他国で裁判をしている当事者の子どもたちは、そう主張している。

そういった意味でも、今回の出版停止は残念であった。