※本稿は、砂古口早苗『ブギの女王・笠置シヅ子』(現代書館)の一部を再編集したものです。

最愛の男性の死に目に会えず、笠置は悲嘆に暮れる

「安心して赤ちゃんを産んでください。必ず自分の子として届けます」という手紙を笠置のもとに送ったにもかかわらず、吉本頴右は西宮市の実家で息を引き取った。笠置は自分が養母・亀井うめの死に目に会えなかったことを重ね合わせ、生涯で最も忘れられない人の臨終にも立ち会えなかったことを嘆き悲しんだ。

笠置は桜井病院の院長とマネジャーの山内から頴右の死を聞いたとき、全身がブルブルとふるえて、お腹の子までが息を止まらせないかと思うばかりだった。とめどなく涙が湧いて、夜明けまで眠れなかった。頴右がラッパを吹いて、自分が歌っている夢を見た。あれは帝劇だろうか、浅草国際劇場だろうか……と、夢うつつの狭間でうなされる。ようやくうとうとしたと思ったら桜井院長の声に夢からさめたと、1947年5月23日の日記に記す。

25日には吉本家から使者の前田栄一(当時の吉本興業営業部長)が産院に来て、「男の子やったら頴造、女の子やったらヱイ子と名づけるのがご遺言だす」と笠置に伝える。前田は吉本せいに仕えた金庫番のような人物で、“がま口さん”と呼ばれていた。笠置は前田から3万円の入った預金通帳と印鑑を渡される。頴右が笠置と生まれてくる子どものために遺したものだ。

「なぜわが子をひと目でも見て行かれなかったのだろう」

同時に、笠置が吉本家からもらった“最初で最後の金”であり、笠置はそれを手に泣いた。これから生まれる子どもを頴右は「なぜひと目でも見て行かれなかったのだろう。神も仏もないと、私はすすり泣きながら天を怨んだ」と日記に書いている。

5月28日、笠置は初めての出産なのに付き添ってくれる身寄りが一人もいないので心細く、頴右の浴衣と丹前が荷物の中にあるのを思い出し、それを産院の壁につるしてもらうと、いくぶん気丈夫になった。6月1日、笠置は陣痛に襲われると、壁から頴右の浴衣を外してもらい、それをグッと抱きしめた。とたんに彼の移り香が身体をつつみ、決してひとりぼっちでお産をするような気がしなかった。こうして愛する人の浴衣を抱きしめ、笠置は明け方に女児を生んだ。

付き添いもいない不安な出産だったが、無事に女児が誕生

30歳をすぎての初産で心配していたが、元気な赤ん坊だった。6月3日、服部良一夫人の服部万里子、頴右の叔父・吉本興業の林正之助社長が見舞いに来る。6月5日、祝いに来た、同じく頴右の叔父で吉本興業の林弘高常務が、ヱイ子と筆太に命名書を書き、頴右の遺影の前に供える。6月7日、服部良一や、当時キネマ旬報にいた芸能ジャーナリストの旗一兵らが見舞いに来る。桜井病院の応接間で服部がピアノを弾いて、ヱイ子のお七夜の祝盃を上げる。

「ただ残念なことはヱイ子を私生児にしたことです」と、笠置は手記に書いている。自分は望まれない結婚で生まれ、ヱイ子と同じように父が病死して父の面影をまったく知らない。だが、幸い養父母が現れて育てられた。「私には養父があります。それだけ幸福だったといえますが、ヱイ子に養父があらわれなかったのは、なまじ母に『ブギの女王』時代があったからなのです。これがヱイ子の将来に禍となるか福となるか――」

笠置と頴右は結婚を誓ったが、戦中戦後の混乱の中で内縁関係のままだった。頴右は生まれた子を認知し、笠置と正式に結婚して籍を入れるつもりだったが、病に倒れてそれを果たせなかった。いかに無念で心残りだったか察せられる。

父親死亡で認知できなくても戸籍にはこだわらないと決心

だが、父親が死亡したあとではもはや認知が不可能になり、生まれた子は法律上“非嫡出子”、俗に言う“私生児”となる。たとえ新憲法の下でも入籍は難しかったようだが、事実婚を証明するなど何らかの方法で父親との親子関係を証明する方法もなくはないらしい。だが笠置はあえて戸籍にはこだわらない道を選択した。そこにはまっすぐに生きる笠置の潔さ、自立した女性の矜持が感じられる。

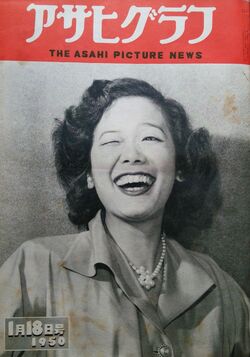

こうして笠置シヅ子は未婚の母になり、「乳飲み子を抱えたブギの女王」となった。この頃の映画雑誌にそんな笠置ついてこういう記事がある。

「吉本家よりヱイ子ちゃんの引取りを言ってきたり、林弘高氏からも預かろうとの話もあったが、彼女は愛児を自分と同じ貰われっ子の宿命に落とすに忍びず、あくまで手元で育てる決意らしい」(映画雑誌『東寶 エスエス』1948年3月号)

笠置をそばで見ていた服部良一は自伝にこう書いている。

「幕間には楽屋へ走り帰って、ヱイ子ちゃんをあやし、ときには乳房をふくませて、また、あわただしく舞台へかけ戻る。質素で、派手なことをきらい、まちがったことが許せない道徳家でもあった。しかし世話好きで、人情家で、一生懸命に生きているという感じをにじませていた」。

ここには師匠・服部の温かいまなざしがある。

舞台公演中も楽屋で授乳、「ブギの女王」としてブレイクする

笠置は日劇「ジャズカルメン」の舞台を最後に引退して出産後には吉本頴右との結婚を計画していたが、それも叶わぬ夢となった今、愛児を抱えて再び歌手として復帰しようと決意した。笠置はそのときのことを、手記にこう書いている。

「このブギに再起を賭けた私は、全身のエネルギーをふりしぼり、声帯のエンジンをフルに回転させて、歌い、踊り、咆え、叫んで客席と一体化した熱気のうちに、自分自身の新しく生きる力をヒシと確かめようとしました。その意味で『東京ブギウギ』は私自身の復興ソングだったのですが、思いがけなく戦後大衆の復興ぶしともなり、(略)『ブギの女王』なんて身にあまるキャッチフレーズさえいただくようになりました。」(『婦人公論』1966年8月号「ブギウギから二十年」)

自らの復興と、大衆の復興が渦のように一つになったのだ。

何事にも全力投球で体当たりする笠置の戦後は、“ブギの女王”とともに“未婚の母”として生きることから始まった。たしかに笠置は器用な歌手ではなかったが、それだからこそ「笠置シヅ子は笠置シヅ子以外、誰にもマネできない」というプライドと意地があっただろう。どうすれば自分らしい表現ができるかと日々努力し、服部良一の期待と厳しい指導に懸命に応え、歌にすべてを賭けた。だが周囲は服部のように、ひたむきで頑固な性格の彼女を理解する人間ばかりではなかった。

母としての笠置を服部良一は応援したが、理解しない人も

榎本健一とともに「エノケン・ロッパ時代」を築いた名喜劇俳優の古川ロッパは膨大な著書『古川ロッパ昭和日記』を遺していて、昭和24年9月5日に笠置のことが出てくる。ロッパはこのとき歌手の灰田勝彦と共演の映画『花嫁と乱入者』の撮影で京都にいて、一緒に撮影所に向かう車の中で灰田がロッパにこんなことを語った。

「藤山一郎が入院しているときいたが、見舞いに行かなかった。笠置シヅ子がピンちゃん(注・歌手の藤山一郎)と同舞台で『子どもが病気故、今日はトリ(注・最後の出演者)を藤山さんにしてください。早帰りしたい』と言ったら、藤山は『僕は君の子どもとは何の関係もないよ』と言って、きかなかった由、それがシャクにさわって」

灰田勝彦は舞台や映画で笠置と何度も共演していて、笠置のよき理解者だったが、藤山一郎はそうではなかったことがうかがえるエピソードだ。笠置と藤山はともに戦後を代表するトップ歌手として数多く共演しているし、藤山はいかにも優等生で誠実な印象があって私には意外な気がした。

子どもが病気でも早く帰らせてもらえなかった笠置

灰田からそれを聞いたロッパがなぜそのことを日記に書いたのか、理由はこのあとでわかる。ロッパは「僕なら藤山に賛成だが」と、灰田には言わなかったことを日記に書いているのである。

たしかに、「仕事は厳しいものだ、甘えるな」と言いたげな藤山のクールな考え方のほうが、芸能界のみならず世間では一般的なのかもしれない。一方、子どもが病気のときぐらいトリを代わってあげてもいいではないかと考える灰田は、おそらく笠置と似て人情深い優しい人柄だったのだろう。そんな灰田が、同年齢だが歌手としては先輩の藤山の非情さに腹を立て、藤山が病気と聞いても見舞いには行かなかったことをロッパに話している。

それは笠置が決して人に甘える性格ではないことを灰田はよく知っていて、よほどのことがない限り藤山にトリを交代してくれとまで頼まなかっただろうという確信が、灰田にはあったからだと私は思う。笠置は基本的に自分に厳しい努力家だ。何かと人に甘えるような女性なら、灰田も味方はしないだろう。だがしかし、古川ロッパが藤山のほうに与する人間だったことを、灰田は知らなかったようだ。