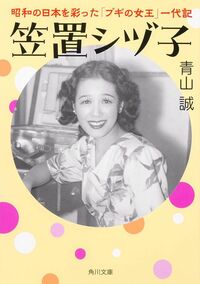

※本稿は、青山誠『笠置シヅ子 昭和の日本を彩った「ブギの女王」一代記』(角川文庫)の一部を再編集したものです。

戦争景気に沸く東京が笠置シヅ子の新天地になった

日中戦争が始まる4日前の昭和12年(1937)7月3日、松竹は浅草国際劇場をオープンさせている。約5000人を収容する当時は日本最大の劇場で、ここが少女歌劇の本拠としても使用されることになった。

同年10月には大阪松竹少女歌劇団が上京してこの国際劇場で「国際大阪踊り」のレビューを公演した。シヅ子もこれに出演し、そのパフォーマンスが東京の関係者たちの目にとまり彼女の引き抜きに動き始めたのだという。

松竹は東京に多くの劇場を所有していた。これに国際劇場が加わったことで、出演者やスタッフの陣容を強化する必要に迫られている。また、少女歌劇につづく新しいレビューを立ち上げることも決まっていた。

シヅ子が上京した年には、少女歌劇のスターたちに男性出演者をくわえた松竹楽劇団(SGD)が旗揚げされる。彼女もこの楽劇団のメンバーに加えられることになった。丸の内界隈の大きな映画館では、上映の合間にアトラクションとして演劇やショーを開催するのが流行っている。SGDも松竹洋画系映画館で催すショーを目的につくられたもので、男女の共演による本格的なミュージカルをめざしていた。

最初にジャズプレーヤー・紙恭輔の指導を受ける

劇団の音楽を担当する総指揮者として招聘された紙恭輔は、日本のジャズプレーヤーの草分け的人物。松竹は少女歌劇が得意としてきた情熱的で激しいダンスにくわえて、ジャズの演奏や歌を存分に聴かせることを新劇団のウリにしようとした。洋画系のハイカラな映画館で催されるショーなだけに、欧米文化の雰囲気が濃厚なジャズとの相性がよいと踏んでいたのだろう。

新天地で自分の居場所を確固たるものにするため、シヅ子はジャズの歌唱法を本格的に学ぶことにした。総指揮者の紙を追いかけまわし、背後霊のように張りついて離れない。彼の言葉を聞き漏らすことなく、求めているものを知ろうとする。また、練習が終わっても相手の都合などおかまいなしに、根掘り葉掘りしつこく質問してくる。

紙も辟易していたようだった。あからさまで貪欲な姿勢に引いてしまう劇団仲間もいたが、気にしない。空気を読むとか忖度するとか、芸の修練には不要なものだと割り切っている。その考えは研修生の頃から変わらない。

紙の補佐役になった服部良一と初めて顔を合わせ驚かれる

紙恭輔はゆったりと大人しめな曲調のスウィート・ジャズに精通した人物。だが、それだけでは動きの激しいダンスを売り物とする楽劇団には物足りない。本人もそれは分かっていたようで、ダンスとの相性が良いホット・ジャズに精通した人物を補佐役に探していた。そこで白羽の矢が立ったのが服部良一である。

当時の服部はコロムビアの専属作曲家として契約しており、戦地の兵士を慰問するため中国に滞在していた。SGDの初公演が迫り紙も焦っていたようで、服部が帰国して東京駅に到着すると、ホームで松竹関係者が待ち構えていた。その場で説明をうけて副指揮者に就任することが決まり、旅装を解く間もなく団員たちが練習しているという帝国劇場に連れて行かれた。

服部が帝国劇場に到着すると間もなく、稽古場にシヅ子も姿を現した。このとき、ふたりは初対面。担当者から呼ばれて服部に紹介された彼女は、

「笠置シヅ子です。よろしゅう頼んまっせ」

と、挨拶してきた。しかし、服部は驚いて挨拶を返すことができなかったという。

少女歌劇のスターであるその名前を知らぬはずがない。顔も雑誌やブロマイドで幾度も目にしていた。が、目の前に立つ女性は、写真で見るそれとはまったく別人に見えた。服部の自伝『ぼくの音楽人生』にもこのときのことが書かれている。それによると、

「トラホーム病みのように目をショボショボさせた小柄の女性がやってくる。裏町の子守女か出前持ちの女の子のようだ」

地味でやせっぽちなシヅ子は歌い出すと強い輝きを放った

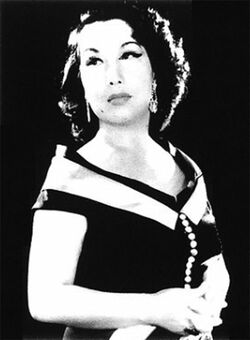

第一印象は最悪。舞台の上の笠置シヅ子は厚いメイクでぱっちりと目を大きく描き、長さ3センチの特大付けまつ毛をつけている。しかし、金欠ゆえに普段は粗末な服装で化粧もろくにしていない。そのギャップは激しかった。

地味でしょぼくれた姿にがっかりした服部だったが、しかし、練習が始まると……また驚かされてしまう。心が震えるような強い感動も覚えた。本番のメイクをして、舞台衣装に着替えて現れたシヅ子は別人に変わっていた。それがオーケストラの演奏にあわせて歌い踊ると、いっそう強い輝きを放つ。

シヅ子が表情豊かに声を張りあげて唄い激しく動きまわれば、一緒に踊る他の少女歌劇出身の女優たちの存在が霞んでしまう。ブロマイド写真では感じることのなかったすさまじい迫力、圧倒的な存在感が服部の心を捉えて離さない。目は彼女に釘づけ、シヅ子と組めば新しい可能性が開けるかもしれないと期待した。

淡谷のり子と組んで「和製ブルース」を成功させた服部

どんなに良い曲を書いても、それを唄いこなせる歌手がいなければ宝の持ち腐れ。人の心には刺さらない。服部はコロムビアの専属作曲家になってから、ブルースを日本になじむものにアレンジした“和製ブルース”で一世を風靡していた。その成功もまた淡谷のり子こという歌手に出会えたことが大きい。

淡谷は昭和12年(1937)に服部が作曲した『別れのブルース』を唄って大ヒットさせ、ブルースのブームを巻き起こしていた。

彼女は東洋音楽学校で本格的にクラシックの歌唱法を学び、以前からソプラノ歌手として高く評価されていた。クラシック界では悪趣味な際物扱いされるジャズやブルースを唄うことには抵抗があり、それだけに、当初は服部の指導にも反発していたという。しかし、淡谷の歌唱力に惚れた服部は諦めず熱心に対話をつづけながら、やがて信頼を得ることに成功する。それからは彼女も凄まじいプロ根性を発揮して、レコーディング前には吸えないタバコを何十本も吸ってブルースが似合う低音をつくりあげた。

次はシヅ子と組んでスイング・ジャズでもヒット曲を狙った

服部はスイング・ジャズでもヒット作を作りたいと考えている。シヅ子が『恋のステップ』を歌ったときも、本格的に育てあげればモノになるかもしれないと関心を持っていた。同じ劇団で仕事するようになり、直接に彼女の歌声を聴いてそれが確信に変わってくる。いまの日本でスイング・ジャズを唄える歌手は、笠置シヅ子以外にはいない、と。

楽劇団の舞台が求めるノリが良くてパンチの効いた曲については、それを得意とする服部に一任されている。彼は『ラッパと娘』『センチメンタル・ダイナ』『ホット・チャイナ』などを次々に作曲して舞台でシヅ子に唄わせた。

服部にとっては幸いなことに、シヅ子は音楽学校で本格的に歌唱法を学んだことがなく、音楽知識がほとんどない。ジャズに先入観を持たず、拒絶反応を見せることはなかった。

淡谷のり子にブルースを唄わせたときには苦労した。彼女にはこれまで自分が培ってきたものに対する自信や、めざすべき音楽の理想があったのだろう。芸術家ゆえの頑固。静子もまた頑固なところがあるが、淡谷のそれとは違う。

シヅ子にとって最も大切なもの、守らねばならないものは家族と自分の幸福である。

それには、生活の糧を得るための居場所を確保することだ。もともと、歌はその手段と割り切っているようなところがある。どんなジャンルの歌であろうが、自分がこの世界で生き残るという目的に適合していれば貪欲に学んで吸収しようとする。

シヅ子は服部を信頼してどんな無理難題でも従った

彼女は自分の味方と認める相手であれば、とことん信じ込む。知人の少ない東京で、服部のことは最も信頼できる味方だと思っている。盲信していた。彼の指導はすべて「それが自分のためには最良のやり方」と信じて疑わず、どんな無理難題を言われようが不服は一切言わないで従った。

この頃の女性歌手は、高音で柔らかく優しげな女らしい声が好まれた。以前はシヅ子もそれを意識して唄ったりもしていたのだが。本来の自分の声とは違うだけに、それが喉を痛める原因にもなる。服部はまずその悪い癖を直そうとした。

シヅ子はもともと女性としては声の低いほうだが、服部が求める歌い手にはそれが求められた。彼がシヅ子に惹かれたのも、地声に魅力を感じたからだ。

「自分を隠すな、地声で唱え」

と、レッスンの厳しいことで知られる服部だけに、それができるまで徹底して唄わせつづける。舞台でいくら疲れても、休むことなく練習はつづく。その甲斐あって地声に磨きがかかり、声量にあふれていっそうの魅力を放つようになってきた。

顔をマイクにすり寄せて歌うパフォーマンスで観客を釘付けに

目立っていたのは歌声だけではない。シヅ子は大股で顔をマイクにすり寄せながら、踊るように体を揺すって唄う。表情は豊かに変化して、ステージからは距離のある劇場の2階席にも喜怒哀楽の感情が強く伝わってくる。行儀よくすまし顔で唄っていたこれまでの日本人歌手とは違って、感情をストレートにぶつけるパフォーマンスが観客の目を引きつけて離さない。

ウケを狙ったわけではなく、乗ってくると自然にそうなってしまう。服部がにらんだ通り、軽快で奔放なスイング・ジャズはシヅ子との相性が抜群だったようである。

他の出演者が霞んでしまう圧倒的な存在感。楽劇団の看板女優どころか、他の団員たちは彼女のために編成されたバックバンドやバックダンサーのように映る。

昭和14年(1939)4月に帝国劇場で公演された「カレッジ・スヰング」で、シヅ子は『ラッパと娘』を披露した。彼女のスキャットとトランペットがみごとに絡み、観客は魅了された。これを観た評論家の双葉十三郎などは、

「日本にもスイングを体現できる歌手が現れた」

このように絶賛している。

彼はシヅ子のことを「スヰングの女王」と褒め称え、以後これが彼女の代名詞になった。また、大評判となった『ラッパと娘』はレコード化されて、コロムビアの専属歌手にもなっている。

月給200円のうち150円を大阪の実家に送っていた苦労人

戦前の芸能界ではトップクラスと目される存在にまで上りつめた。しかし、シヅ子の風体はあいかわらず地味。服部は彼女と初対面の時に「子守女」「出前持ちの娘」とも評していたが、いまもそれと大差はない。街中で出会っても、スヰングの女王とは誰も気がつかず見過ごしてしまう。

世間での知名度は上がっても、給料は上京した頃と同じだった。金の苦労はつづいている。200円の月給のうち150円は大阪の実家に仕送りして、残った50円が彼女の生活費。女子の事務員やタイピストの月給よりは少し多い額ではあるが、派手な生活をする他の団員たちとつき合うには無理がある。給料を全額お小遣いとして使ってしまうような、自宅住まいのお嬢様も多かった。

劇団の仲間から食事や喫茶店に誘われても断らねばならない。大阪の松竹から引き抜かれてきた余所者なだけに、つきあいが悪いと仲間内では存在が浮いてしまう。劇団内には親友と呼べるような者もおらず、孤立感を深めていた。

その寂しさを紛らわせるため歌の練習にいっそう熱が入る。他の娘たちが喫茶店で楽しく談笑しているときも、夜遅くまで稽古場に残って練習に励む。それが功を奏したところもある。歌のスキルにはますます磨きがかかり、もはや他者の追従を許さない。

シヅ子と服部は孤独な境遇ゆえにお互いを高めあった

師匠の服部もまた大阪出身者であり、東京では疎外感を味わうことも多かった。そんな異邦人同士、仲間意識もあってだろうか。いっそうシヅ子に肩入れして、彼女に唄わせる曲を書きつづけた。

「質素で派手なことが嫌い。間違ったことが許せない道徳家。しかし、世話好きの人情家でもあり、一生懸命生きている」

服部はシヅ子についてこのように語っていた。生きることに不器用な娘だが、道を踏み外すことなく一生懸命に進んでいる。その健気さにほだされていた。シヅ子は人から向けられる好意を察することには敏感だ。服部への信頼はますます強固なものになってゆく。音楽とは関係のない会社との契約や私生活についても、服部に相談して意見を求めることが多くなっていた。