なぜ産まなくなったのか…見落とされてきた「心」の問題

なぜ少子化対策はうまくいかないのか。

大きな理由の一つとして、対策のほとんどが経済的な部分に傾き、「心」の部分に無頓着であることではないでしょうか。

ともすると、女性は子どもが産むのが当たり前、それが生きがいと考えがちです。が、過去の歴史を振り返れば、女性が家に入って子を産み、育ててきたのは、「そうするしか」生きるすべがなかったから、という側面があります。そのことがえてして忘れられがちです。

加えて、子どもを産むことで生じるさまざまな負担が、女性と男性で非対称性があることも見落とされているでしょう。家事・育児負担の平等化については、近年ようやく注目が集まり、イクメン促進などの政策も板につきました。それはとても大切なことです。でも、「女性の不平等な状態」は子どもが生まれる前からもう始まっている。妊娠時の不自由さ、「出産適齢期」という心の重石、そして周囲から受けるハラスメントまがいな「嫁け(いけ)」「産め」圧力……。30代前半までの重苦しさと、35歳を過ぎたころからのあきらめ、そうしたことから、未婚化が進んでいるのでしょう。

「自分より上の男性」を求めるとカップルが成立しない

そしてさらに、昭和の後半にできてしまった男女の結婚観。当時はすでに恋愛結婚が当たり前になってはいましたが、それは「大卒・総合職」の男と、「短大卒・高卒一般職」の女性という組み合わせが標準となり、「男は収入も立場も女より上」が常識として染みついてしまいました。

この部分も大きな「心」の問題です。大学進学率がもはや男女同レベルとなり、職業面でも男女共同参画が進みました。当然、かつてのように「女性よりも上の男」は減り、下の男は増え続けています。過去の「心」のままでは、カップルが成り立たない構造となっているのです。

岸田政権の政策は全く異次元ではない

他にもまだ、考えねばならない「心」の問題があります。

それは、「未婚の父母」「血のつながらない子ども」「性的少数者の受け入れと彼・彼女らの子作り」……。

日本人がいまだに少なからずアレルギーを持っているこれらの事象にも、そろそろ結論を出さねばならないでしょう。

お金や、出会いの確率などの話に終始しがちな日本の少子化政策も、そろそろ「心」の問題に本格的に取り組んでほしいところです。

今回は、連載を振り返りながら、問題の整理と解決策を考えていくことにいたします。

既に連載に記した処方箋なども含め、分かりやすい部分から始めます。

まずは、女性のみが抱く「30歳の焦燥」をなくす

「女性は早く結婚して早く産むべき」という話を平気で語る風潮が日本にはあります。

その裏には、「生物学的に妊娠・出産は若いほうが絶対的に有利」という常識があり、そして、「キャリア面でも、体力のある若い時期に出産をしたほうがよい」という考え方があるのでしょう。

とはいえ、これは女性だけ心を重くさせる「産めハラ」「嫁(い)けハラ」に他なりません。

私は、こうした示唆が行き過ぎたため、かえって未婚化や少子化を進めていると私は考えています。

まず、男性は、「早く結婚して早く産む」必要性は女性ほど高くはないのだから、明らかに非対称性が生じます。そこから、「結婚・出産を急ぐ女性の圧力」に耐えられず、破談となる可能性も少なくないでしょう。

そして、この論に従うと35歳までに相手を見つけられなかった女性は、もう出産を諦めるしかありません。

しかも、この説法にはある面、自己矛盾が見て取れます。お説の通り「キャリア第一」であるなら、結婚や出産などしないほうがよいとも言えるからです。自分のキャリア形成に役立つ男性を若年時に探し出し、我慢してその男性と結婚し、早々に子どもを産む、などというなかなか面倒な人生より、結婚しないほうが明らかに合理的でしょう。

こうして優秀な女性の未婚化が進んだのは、第12回で示した「高年収女性の生涯未婚率がことのほか高い」ことからも証明されるでしょう。

この「30代女性のあきらめ」が、自身の人生設計の自由度を奪うだけでなく、社会的には未婚化と少子化を進めているということを、データで示していくことにいたします。

「早く産むべき」ムーブメントの瑕疵

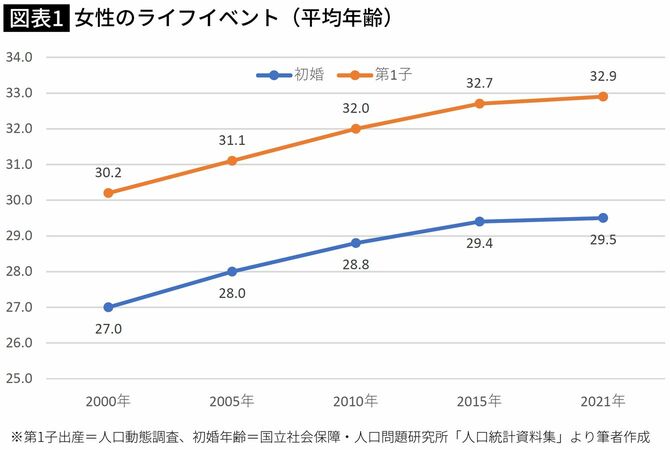

2000年を過ぎたあたりから、盛んに女性識者や行政による「早く産むべき」啓蒙が続いてきました。ところが、初婚年齢も第一子出産年齢も、それから20年、上がり続けています。晩婚・晩産を止めることはできなかったという事実がまずあります。

それでも2015年以降は、晩婚・晩産化のスピードが落ちていることから、「抑止力はあった」という声も聞かれそうですが、この話も私は首肯できません。晩婚・晩産の大きな要因として、「女性の大学進学率の上昇」があり、それは2005年に45%を超えたあたりからスピードダウンしています。こうした要因により、結婚出産年齢の上昇を緩やかにしているという側面があるからです(進学率は18歳時点なので、その10数年後に結婚・出産への影響が出る)。

ひいき目に見ても、「早く産むべき」論は抑止効果が関の山で、それさえも、ひとしきり常識化した今は、出尽くし感があり、結婚・出産年齢は高止まりしているといったところでしょう。

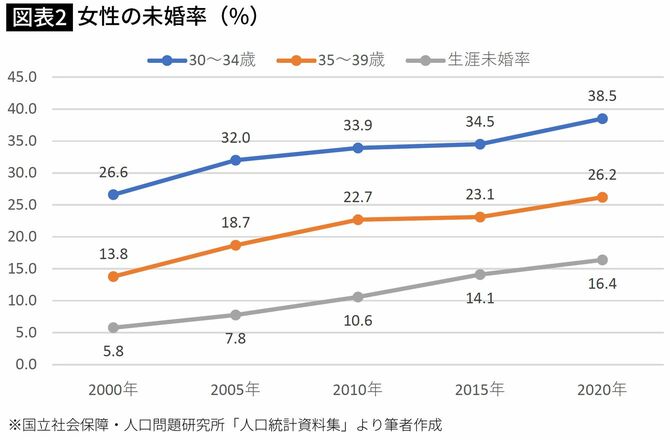

一方で、この「早く産むべき」論により、「早く嫁げなかった」人たちが諦める傾向が、図表2から見て取れます。

30代は前半・後半いずれでも未婚率が大きく上昇し、それはいまだ天井知らずの勢いです。結果、生涯未婚率の急上昇を招くことになりました。

そう、つまり「早く産むべき」論は、小さな晩婚抑止効果しかなく、逆に大いに縮小均衡を促したと振り返れるでしょう。

そもそも、大卒22歳から仕事を覚え、恋をしていたらすぐに30歳になってしまうのです。その間に、うまく相手に出会えない人も多いだろうし、不幸な失恋も多々あるでしょう。そうして30代前半で未婚になってしまった人たちに、「早く産め」論者はどんな言葉をかけるのでしょうか? まさか、「自己責任だ」と突き放すわけにはいかないでしょう。

すでに、30代前半の未婚率は約4割(38.5%)にまでなっています。早く産め論のみなら、4割の女性は、焦燥と自責と諦めといった暗い人生を余儀なくされる……。

早く産むべき論はすでに限界であり、もっと希望が持てる示唆を考えるべきでしょう。

「40代では産めない」という誤解を解く

多くの「早く産め」論者は、「加齢により正常に出産できる割合が低くなる」と言います。でも、実際、40代だとどのくらいの希望者が出産までにたどりつけるか、という具体的な数字はあまり見かけません。せいぜい、1回当たりの「体外受精から生まれる確率」を上げるのが関の山なのですが、これにも大きな問題があります。

まず、40代でも体外受精ではなく自然妊娠している人のほうが圧倒的に多いこと。次に、こうした「体外受精からの出産確率」には、途中で自然妊娠したため治療をやめた人が含まれていないこと。さらに、これはあくまで1回当たりの確率でしかなく、それを繰り返すことでトータルで何%になったか、が曖昧です。

これら問題があるデータにもかかわらず、いたずらに低い数字により必要以上に悲観的にさせているのが、現在の「早く産め」論ではないでしょうか。

連載第13回で複数の論文からこうした話の大本にある「年齢別妊孕力(子どもを産む力)」について示しました。再掲すると以下の通りです。

・女性の妊孕率は、年齢とともに低下するが、30歳を100とした場合、40代前半では70~75程度への低下でしかない。30歳での出産確率は9割だとすると、40代前半では65%内外の出産確率となる。

この話を裏付けるように、大正~昭和戦前期の女性は、40代を通した出生率が0.4程度ありました。それも、35歳以上の晩婚者(つまり初産割合が高い層)で出生率は高くなっています(多産が出生率を上げたのだろう、という類推への反証です)。

・上記妊孕率はあくまでも「自然妊娠」の場合だ。現状、不妊治療により40代前半でも50~60%の人が子供を持てている。とすると、不妊治療まで含めた40代前半の妊孕力は、85~90%になる。

対して、直近の40代女性の出生率は0.06と著しく低い状況です。この数字は大正期以上に上げられる余地があるでしょう。

不妊傾向を早く知り、対策を打つ

それでも、40代だと産めない可能性が高まるのは確かです。ただ加齢による妊孕力の低下は、全員一律に起きるものではなく、早期から不妊症傾向にある女性が大きく妊娠・出産確率を下げ、それ以外の人はそうでもない、という傾向が見て取れます。

だとすると、若年時に「自分は不妊傾向にあるかどうか」をチェックし、もしそうなら、卵子凍結などの対策を考えるのが得策ではないでしょうか。

現在まだ、自身の不妊傾向を予測できる検査は普及しておりませんが、こちらも連載16回に書いた通り、新たな手法は次々と開発されつつあります。政府は、この方面の研究・開発・普及に、ぜひ力を注いでほしいところです。

そして、不妊傾向が見られた人には、卵子凍結の保険診療を可能にしたり、助成金を支給するのも一案となるでしょう。

もちろん、不妊傾向を知る検査は義務化などせず、希望者のみを対象とすべきです。そして、女性だけでなく、男性も同様の検査を受けられるようにするのが公平でしょう。

40歳の焦燥は、男女平等

こんな感じで40代前半まで妊娠・出産が可能になれば、結婚は35~40歳でも大丈夫、という心の余裕が生まれます。私はこの5~10年がことのほか大きいと考えています。

修学年齢が昭和戦前は14歳、戦後からしばらくは15歳、高度成長期でも18歳、バブル期でさえ20歳だったものが、現在は22歳に後ろ倒しになっています。それだけ社会に出るのが遅くなり、その上、仕事も高度化している中で、若年時に結婚・出産をするのは、難しくなっているからです。30歳で結婚するのと、37~38歳で結婚するのでは、修学後のモラトリアムは2倍にもなるでしょう。

そうした「余裕の拡張」だけでなく、もう一つ、良いことがあります。

実は男性にも結婚を急がせる事情があります。それは、「定年退職」。現在は定年後の雇用延長が可能ですが、それも義務化されているのは65歳までです。ここから逆算すると、子どもを大学まで出させるには、40代前半がタイムリミットとなります。だから、40歳前後の男性はことのほか、婚活に力を入れていたりします。

妊娠・出産という生物的な制約がない男性は、30歳時点では気ままなものです。だから、付き合っているカップルでも、男女で結婚への意識差が大きく、それが破談の遠因になることも少なくありません。

ところが、40歳となると、それが逆転していたりします。上記のような「定年見合い」で男性は結婚に急ぎ、一方女性は、既に出産を諦めつつあることと、順調なキャリアステップの中で、別に結婚しなくてもよいという気持ちが高まるからです。そこから、女性には「おひとりさま」というコースが生まれますが、独身男には絶望と諦観が残るばかりです。

現状でいえば、男女の初婚年齢には2歳程度の差があるので、40歳前後の男性の相手となる女性は37、8歳くらいでしょう。こうした状況で、「女性有利」に相手選びが進められることになる。だからこそ、先ほど書いた「5~10年」の余裕は重要なのです。

「女性は2度おいしい」を常識に

もちろん、何度も言いますが、私は若い時の結婚・出産を否定などは全く致しません。確率的に言えば、やはり若い時のほうが子どもは産みやすく、だから、大いに若年結婚・出産もすべきと思います。ただ、それがかなわなかったとき、女性には焦りとあきらめしか残らないという人生はやめにして、その先に、「女性有利な状況」で相手選びができる年代があると、そんなライフコースを考えているのです。

30代後半にもなれば、キャリアも見えてくるでしょう。有能な人は昇進・ステップアップし、そうでない人は「自分はそこそこ」と気づく。それが分かる年代で伴侶を決めるという「二つ目の適齢期」が是非とも次の常識となってほしいと考えています。

(女性を結局はもの扱いするようであまり書きたくはないのですが)少子化対策を担当する行政の人にも以下、考えてほしいところです。

もし、大正・戦前期並みに40代出生率が戻れば、それだけで、今の少子化問題は解決します。早婚奨励だけでなく、「仕事も家庭も子どもも全てを手に入れられる」30代後半の2度目のチャンスも、ぜひ、政策の視野に入れてほしいところです。