3人に1人が「欲しいものがない」時代

突然ですが、皆さんはいま、どうしても手に入れたいほど「欲しいもの」がありますか?

2020年、あるシンクタンクが20~60代の消費者に、“消費”について聞いた調査によると「今、どうしても欲しいものが、これといって思いあたらない」と答えた人が34.8%と、3人に1人超。とくに女性でその志向が高く、約4割に上りました(20年 博報堂生活総研「生活定点」)。

多くが「欲しいものがない」と答える時代に、新たな商品やサービスを生み出すには、消費者の思考の奥の奥にまで潜り、彼ら自身も自覚していない「潜在ニーズ」を掘り当てる必要があります。

その地道な作業に、いま愚直にトライしているのが「花王」。21年、発売と同時にSNSでも大いに話題となった「SPOT JELLY(スポットジェリー) へそごまパック(以下、へそごまパック/個数限定発売。いったん販売終了)」は、なぜ生まれたのか。

そこには、社内に存在した意外な“ジレンマ”と、「おへそ博士」のように地道な努力を続ける研究員たちの熱い思いがありました。

大企業がニッチ商品を作ることは至難

へそごまパックは、文字通り、おへその汚れを除去するパック。「そういえば以前から、私(僕)も、おへその汚れが気になっていた」という方も多いのではないでしょうか。

花王といえば、グループ企業も含めて3万人以上の従業員を抱える大企業。一般に、大企業はニーズがさほど多くない“ニッチ”な商品を作るのが、中小企業に比べて難しい。大規模な工場などの生産部門を持ち、多くの消費者に何度も繰り返し買ってもらえるような、大衆向けの“マス”を狙うのが一般的です。

「弊社も元来、マス向けの商品開発が得意な会社。ですが、これだけ消費者の価値観が多様化した昨今、マスだけを見ていたのでは足りない、時代に後れを取るのではないかといった強い危機感がありました」と話すのは、花王・ソリューションビジネス開発部の寺田英治さん。

まったく新しい商品開発を

そんななかで18年、社内に立ち上がったのが、オープンイノベーション・プラットフォーム組織「ファンテック Lab&Biz(以下、ファンテック)」でした。

コンセプトは「N=1起点の商品開発」。「N=1」とは、お客さま一人ひとり(少数派)の声にも耳を傾け、それまで顕在化していなかった潜在ニーズを掘り当てて、まったく新しい商品開発に生かそう、といった考え方です。

従来、ニッチな声を救い上げるためには、消費者に対して「グループインタビュー」や「デプス(おもに1人に対して行う)インタビュー」を行う必要があった。筆者が経営するマーケティング会社も、以前はそこを強みにしていました。

ですが、いまやテクノロジーを駆使すれば、消費者が「買った」理由はもちろん、「買おうとしている」、あるいは「買わなかった」理由まである程度、分析、推測できる時代。

ファンテック設立の背景にも、外部企業と共にテクノロジーを活用することで、お客さまの潜在ニーズを拾おう、新たなワクワクを提案していこう、商品開発の仕組みを変えていこうとの思いがあったそうです。

1日だけの毛髪着色料

第1弾として、19年10月に発売されたのが、ワンデー用毛髪着色料の「パフ ワンデーヘアティント(PAF 1-day hair tint/以下、ヘアティント/限定発売終了)」。

ゆとり世代やZ世代を中心とした若年層をメインターゲットに、気分やシーンに応じて1日だけ、髪の毛に鮮やかなポイントカラーを加えられる商品です。

「夏の野外フェスやハロウィンの仮装、そして実は、20年に実施予定だった東京オリンピック・パラリンピックの応援時にも(日の丸カラーを髪に施してもらうなど)使ってもらえるかもしれない、と考えました」と寺田さん。

ニッチな商品は“熱狂”を呼ぶ

あいにく、五輪(21年)は無観客開催になってしまいましたが、パフを試した消費者らは、口々に「楽しい!」などとSNSでつぶやき、アッという間に拡散。

当時、同商品を販売していた一部のドン・キホーテやPLAZA(プラザ)の店舗、あるいはECサイトでも、アッという間に売れていったそうです。

また開発段階から、寺田さんたちには2つの発見があったといいます。

1つは、マスよりニッチな「N=1」の声に寄り添った商品は、「これいいよ」や「こういうのが欲しかった!」といった共感を呼びやすく、その声が一部の消費者の間で“熱狂”につながる利点がある、ということ。

もう1つは、大企業ゆえの課題、すなわち「N=1」にフォーカスすると、発売前の市場規模の見積もりや予測が難しい点です。

「新商品開発には一定の設備投資が必要ですが、販売数量の予測が立たないと、当然ながら組織として実行か断念かを判断しづらい側面があった」と寺田さん。

筆者がマーケティング業務でご一緒する大企業各社も、多くが「N=1」の調査に取り組む半面、直接それを商品開発に生かすケースは、4分の1にも満たない。せっかくの貴重な声が「お蔵入り」してしまうことも少なくないのが実情です。

社内から約100件のアイデアが集まった

そんななか、寺田さんはECモール「楽天市場」のプラットフォーム上で、まず限定発売を告知。そこから抽出したデータをAIを使って解析するなどして、市場規模を予測しようと努力したとのこと。

並行して19年から、彼は次なる商品開発に動き出しました。

社内のトップマネジメント層に対し、「研究開発の段階で埋もれている(商品開発に至っていない)アイデアを、ぜひ公募したい」「どうか部下の皆さんに、案内してください」と次々と声をかけ始めたのです。

驚くことに、そこから集まったアイデアは約100件。その中に、寺田さんも注目していた、ある人物からのアイデアも含まれていたといいます。

おへそを研究してきた研究員

実は寺田さんは97年の入社以来、約20年、研究部門で商品開発に従事してきました。当時から気になっていたのが、足・脇の体臭や鼻の角栓、肌や髪の毛など、体の細かな部位について長年、地道な研究を続ける研究員たちの存在。

その中に、「おへそ博士」とも呼ぶべき、男性研究員がいました。

「落とせない汚れや臭いを、なんとか解決したい」という強い思いのもと、へそ(ごま)の研究を始め、一人ひとり違うとされる、おへその穴の形状や体積などをコツコツ調べ続けていた人物です。

彼は膨大なパターンのおへその溝に対応し得る「パック」の素材についても、「歯科治療の、歯型を取る材料が使えるのではないか」など研究を進めていた、とのこと。

「ですが、あいにく彼は定年間近でした。ニッチなおへその研究も、脚光を浴びないまま終わってしまう可能性があったのです」(寺田さん)

長年の研究成果を具現化したい

おそらく消費者側でも、おへそのごまが気になっている人は少なくない。また「へそごまパック」は、ニッチな「N=1」寄りの尖ったニーズに刺さる可能性があり、一定の消費者の間で“熱狂”を呼べるのではないか……?

そして何より、「長年、地道におへそを研究し続けてきた研究員の研究を具現化したい、葬り去ってほしくないとの思いが強かった」と寺田さん。

そんな熱い思いを結集したへそごまパックは、専用のジェルをおへその溝に流し込み、数分後、おへそのごま(汚れ)をグミ状に固めて除去する商品。

セットには、2剤を混ぜてジェルを作る「ゼリーポーション」と、そのジェルをおへその溝にゆっくりと注入する際に使う「おへそシール(溝程度の大きさの穴あり)」が梱包されています(「楽天市場」販売時価格3850円<税込>)。

限定販売でも検証項目は多いため、現場は混乱

筆者も試してみました。ジェルを注入して約15分後、おへそシールをパックごと慎重に剝がすと、溝の奥にあった汚れ(おへそのごまなど)が、固まったジェルと共にスポッと取れ、驚くほどおへその溝が白くきれいになりました。

確かにこれなら、消費者が「すごくいいよ」「使ってみて」と口コミしたくなる気持ちは分かる。同じような感想を持った消費者も多いようで、「当初4カ月を目途に、およそ1000個程度を限定発売したところ、2週間で完売しました」と寺田さん。

一方で、開発段階では、「おへそに、こうした成分を入れて問題はないか」や、液の量をどの程度にするか、ゼリーポーションの液漏れを防ぐにはどうすればよいか、など品質保証の面で検証、クリアすべき課題が山のようにあったといいます。

「少量限定販売でも、開発段階での検証項目はほとんど変わらない。現場は混乱し、一部から発売を疑問視する声が上がっているのも、知っていました」

通常は、マスの市場で数十万個、数百万個の商品を販売する仕組みで動いている社内を、「限定○個」といった少量単位で対応できる仕組みに変えるまで、苦労の連続だったといいます。

販売して分かった予期せぬニーズ

半面、販売に至ったからこそ分かったことも多々あった、と寺田さん。たとえば、ターゲットが予想以上に幅広く、意外なニーズもあった。「手術前後におへその汚れを取りたい」という需要は、まったく予想していなかったとのこと。

そしてもう一つ、へそごまパックの成功事例を得て、「N=1」を起点とした商品開発に対する社内の風向きや研究員たちの目の輝きが、明らかに変わってきたといいます。

イノベーションを起こすのはメーカーではない

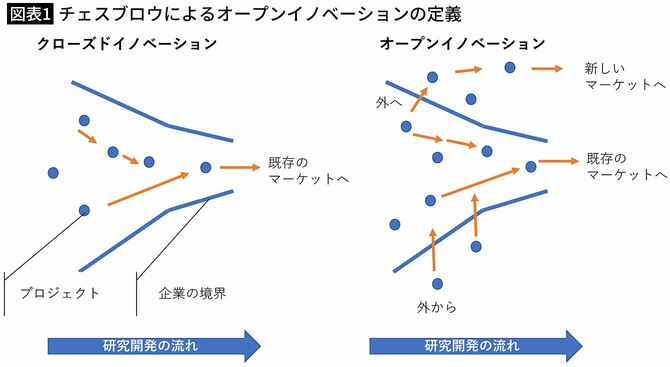

花王のファンテックのように、外部企業と協業することで「自前主義」から脱し、新たな視点の商品開発につなげていく「オープンイノベーション」は、03年、ハーバード大学経営大学院(当時)のヘンリー・チェスブロウ教授によって提唱された概念です。

チェスブロウは著書(『Open Innovation』)において、オープンイノベーションの大きなポイントを、

◆内部と外部の技術やアイデアなど「資源」の流出入を活用すること

◆結果として「組織内」で創出したイノベーションを「組織外」に展開する市場機会を増やすこと……

などとしています。

日本でも、花王以外の事例として、ソニーのアクセラレーションプログラム「Sony Startup Acceleration Program」や、ソフトバンクのビジネスパートナープログラム「ONE SHIP」、トヨタが外部5社と協業する「TOYOTA NEXT」などが知られています。

一般には、イノベーションを創るのは「メーカー(組織)」だと考える人も多い。ですが、それは「してはいけない誤解」だと、先の寺田さん。そのうえでこう言います。

「イノベーションを創造するのは、『お客さま(消費者)』のほう。われわれメーカーは、自社の研究開発とお客さま一人ひとりが望むものとの接点を知り、それがビジネスとして成立し得る可能性を、デジタルによって探るのが務めだと考えています」

予想以上の“熱狂”につながった

花王の社内では、今回のへそごまパックの成功を、予想以上の“熱狂”を呼べた点にあるとみています。

今後発売する商品については、へそごまパックも含めて検討中だそうですが、「今回、外部と共同で行ったデータ収集・分析の仕組みを、次回はさらに磨いていきたい」とのこと。

近い将来、「おへそ博士」のような、ひたむきな研究員の努力とアイデアが、一定の成果を上げられるか否か。それは、こうした思い切った組織改革や成功事例の積み重ねによって、社内の研究員のクリエイティビティや意欲を刺激し続けることができるかどうか、にかかっていそうです。