人生の転機を迎えても、働きつづけられるように

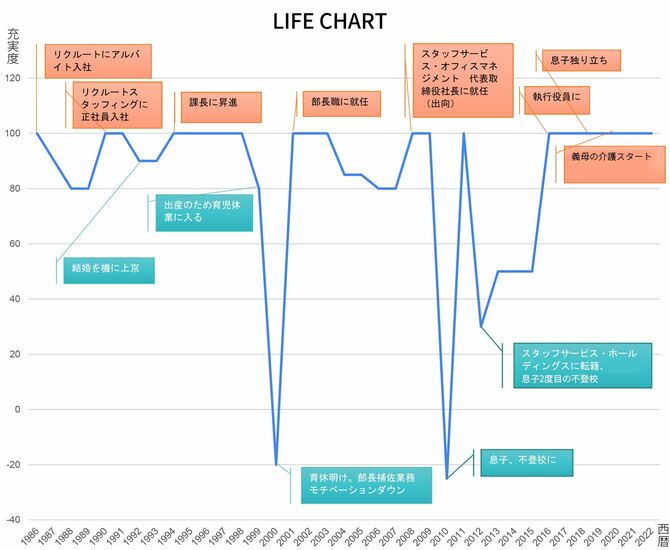

結婚、出産、親の介護……と人生の転機を迎えても、女性たちが生き生きと働き続けられるように応援したい――。リクルートグループ・人材総合サービスのスタッフサービス・ホールディングスで執行役員を務める小松さんは熱い思いを抱く。社内のワーキングマザーのイベントでも、自身の経験を飾らず話すことで伝えたいメッセージがあった。

「自分を犠牲にして育児や家事をがんばっていても、家族は喜ばないし、自分自身も疲れきってしまう。私も子育てしていたときはずっと苦しかったんですね。だから、まずは自分を大切にしてほしい。お母さんの不機嫌な顔を見ていたら、子どもたちも悲しむでしょう。お母さんがご機嫌でいるのがいちばん良いはずだから、自分をいたわることも必要なのよ、と話しているのです」

「結婚したことでこんなことになっちゃって…」

小松さんにとって最初の転機は結婚だった。当時はリクルートスタッフィングの大阪支社で働いていたが、関東の企業に勤める夫と結婚することになり、東京へ転勤することになった。当時は、女性がプライベート理由で転勤させてもらえる事例がほとんどなかったため、自分は仕事を辞めるしかないだろうと退職を申し出たのだ。

しかし上司の返答は意外なものだった。「東京本社にポストがあるので転勤すればいい」。新たな異動先は、派遣スタッフの給与や税金、社会保険手続きなどの業務を担う部署。それまでは派遣業の花形職ともいえる、求職者と企業のマッチングを行うコーディネート職に就いていたが、本社では裏方のバックヤード業務へまわることになった。小松さんは正直、ショックを受けたという。

「異動のポストをいただいことはありがたかったけれど……。私の中では地味でお役所的な部署というイメージがあって、自分に務まるだろうかと。結婚したことでこんなことになっちゃって……と泣きながら帰ったのを覚えています」

いざ、現場に向かうと、目の前で自分よりも若い人たちがスピーディーに効率高く、次々にバックヤードの処理を進めている様子を見て「私も負けてられない」と一念発起。業務に就くと、給与や税金など生活にも役立つ知識を得られることがわかり、派遣スタッフの雇用を支える業務にやりがいを感じた。業務を効率化させる策を思いつくと面白く、3年目には課長に昇進。若い部下たちから刺激を受けながら楽しく働いていた。

「部長はあなたがやった方がいい」

やがて次なる転機を迎えたのは30代半ば。出産を機に、育児休業に入ることになったのだ。1年後、課長職としての復帰は難しいと考えプレイングマネジャーのような立場で部長補佐業務に従事するが、組織マネジメントに携われずモチベーションが大きくダウン。「この1年、はじめて仕事をつまらないと思いました」と小松さんは苦笑する。

その後、補佐をしていた上司に突然呼び出された小松さんは「部長はあなたがやった方がいい」と、部長職への推薦を受けた。しかし保育園のお迎えがあるから、夕方6時には退社しなければいけない。「そんな働き方しかできない私が部長になってもいいんですか?」と尋ねると、「時間なんて気にしなくてもいいよ」と言われ、覚悟を決めたという。

「私の役割はメンバーの仕事を滞らせないこと。組織長として決断すべきことは日中に全部判断し、あとは彼らが迷わず遂行できる状態にしてから帰るようにしました。けれどトラブルを抱えていれば夜中まで考えてしまいますし、クレーム対応の連絡が入ると子どもをテレビの前に座らせ、別の部屋にこもってお詫びの電話をするなどしていました。さすがにしんどかったけれど、私は育休中に社会との断絶を強く感じたことが何よりとってもつらかったんですね。性格上、主婦業だけだと耐えられないから、『辞めたい』と思ったときにも自分に言い聞かせながら仕事を続けてきたような気がします」

夫と子育ても協力しながら何とか両立し、やがて息子は小学生に。その頃、小松さんは社長からさらなる大任を命じられた。リクルートが、競合するスタッフサービス・ホールディングスを買収。新体制となるスタッフサービス・オフィスマネジメントの代表取締役社長に抜擢されたのだ。スタッフサービスグループの人材総合サービスに関わるバックヤード業務を担う会社で、700人の従業員を率いることになる。「まさか社長なんて!」と寝耳に水の辞令だったが、そこからはまさに、仕事でも、プライベートでも、未知の試練が待ち受けていたのである。

リーマン・ショックで大打撃。リストラ通達に全国を奔走…

2008年4月、小松さんは代表取締役に就任。リクルートグループとはまるで違う社風に圧倒された。

「リクルートグループは自由闊達で、上司も部下も関係なくフラットに言い合える風土が強み。一方、この会社はトップの統制が利いた組織で、パワーのある社員たちは遂行力が強い。私に求められたのは、スタッフサービスの強みを生かしたまま適切な経営を入れていくこと。皆と生産性の高い組織づくりを目指していた矢先、リーマン・ショックが起きてしまい……」

人材派遣事業も大きな打撃を受け、縮小せざるを得ない状況になった。地方の事務センターを閉鎖しなければならず、小松さんは全国各地にあるセンターを訪れ、告知説明会を実施。従業員にリストラを通達するつらい職務に奔走した。

出張中に届いた、夫からの一通のメール

その全国出張の最中、夫から思いがけない連絡があった。

「小3の息子が学校に行かないというメールでした。すぐ帰るわけにも行かず、不安はつのるばかり。私が寂しい思いをさせたから……と自分を責める思いもありました」。

出張を終えて家に帰っても、息子は学校へ行こうとしない。本人に理由を聞いても「わからない」と言い、親としても理解できないことが苦しかった。何とか登校させなければと必死の思いで、朝になると力ずくで学校正門まで連れて行こうとするが、息子は登校したくなくて逃げ回る。家に引きこもる生活が続いても仕事を休むわけにいかず、いっそ昼食も用意しなければ給食がある学校へ行く気になるのでは、と心を鬼にして出社したこともあった。

「心配でたまらず、自分の子育ても間違っていたのではと葛藤する毎日でした。ネットでいろんな情報を集め、学校の先生やカウンセラーとも連携をとって手を尽くしてみる。ようやく『学校へ戻る』と息子が言い出したのは9カ月後。その当日朝に、担任の先生が『昨日までも毎日普通に学校に来ていたように、普通に接するように』とお話くださっていたおかげで、クラスのお友だちみんなが、息子が登校していた頃と同じように接してくれて。自然になじめたと言っていました」

二度目の不登校。母として決めたこと

小4の秋から登校し、息子は無事卒業する。中学校の入学式にはうれしそうに出かけ、運動部に入って練習に励むなど、楽しそうに中学生活を送っていた。だが、半年過ぎた秋の体育祭の日、帰宅するとリビングのソファに倒れ込み、起き上がろうとしない。再び学校へ行けなくなってしまった。

「もう中学生で身体も大きいので学校へ引きずって行くわけにもいかず(笑)。私も小学校の時は苦労して学校へ戻しましたが、1回目の不登校を克服した当時、『オレは二度と不登校にはならない。もうあんなつらい思いはしたくない』と言っていたんですね。それなのに、また行けなくなったということはよほど嫌だったのでしょう。私も静観することにしたのです」

息子はずっと家に引きこもり、夜中までゲームをしている。朝は起きてこないので、昼食を用意して出社するように。考えると不安に押しつぶされそうになるものの、仕事に集中している間だけはつらいことを忘れられる。当時の監査役も細やかな人で、月に一度の面談では息子のことも気遣ってくれた。

二度目の不登校は1年半におよぶ。その間、小松さんは不登校生を受け入れる学校やフリースクールなどを探し、親子で学校見学に出かけた。本人は「俺、行かないから」とその気もなかったが、中2が終わる頃「働くか、学校生活をやり直すかのどちらかだよね。どうしようか」と進路をじっくり話し合った末に、以前見学へ行った県外の中高一貫校へ行くと自ら言い出したという。中3の4月に転校し、それから4年間の寮生活を送りながら学校へ通い続けた。

「最初に送っていったとき別れを告げると、息子は捨てられた子犬のような表情で。私も後ろ髪引かれる思いで泣きながら後にしました。それから月一回会いに行くと、息子からよく『ありがとう』と言ってくれるようになったのです」

義母の家で見つけた「黒焦げの鍋」

高校卒業後、息子は自宅へ戻って、一年間の浪人生活を送ることに。もう引きこもることはなく日々の生活を楽しんでいた。そして大学へと進学し、一人暮らしを始めたのである。この間、夫も早期定年退職をして、第二の人生をスタートする。そして小松さんもまた転機を迎えていた。それは義母の介護だった。

義父を早く亡くし、一人暮らしをしていた義母は気丈な人だったが、少しずつ変調が表れた。脳の検査を受けて、認知症と診断されたのは5年前。それでもデイサービスやヘルパーを頼んで、何とか生活できていたが、次第に難しくなっていく。

夫と二人で月一度程度訪問し、掃除や食事をサポートしていたが、あるときガス台に置かれた黒焦げの鍋を見つけた。火事を案じて、IHのコンロに買い替えたところ、義母は操作方法を覚えられず、「私はもうお湯も沸かせないの」と嘆いた。デイサービスが休みになる年末年始は自宅へ招いたが、何度理由を説明しても「私はなぜここにいるの? ここは、どこなの?」「早く帰りたい」と訴え、気持ちも不安定になってしまう様子を見ていて、そろそろ潮時と判断した。

「夫も早期退職して家にいたので、『もうあなたしかいないんじゃないの?』と。彼は次男ですが、今の時代は長男長女が見るべきということもない。私自身もサポートするからと、夫の背中を押しました」

毎夜のルーティンは色鮮やかなディナー

小松さんには、かつて実母を看取ったときのつらい経験があった。大阪にいる母が認知症になった後、夏休みや年末年始には帰省して世話をしていたが、母は外へ出ると帰れなくなることが度々続き、介護施設へ入所した方がいいのではと、実家で見ていた姉に勧めた。母もその方が安全に暮らせるのではと考えた末のことだが、母は入所してまもなく娘たちの顔も認識できなくなってしまう。最期はホームの部屋で一人で亡くなった。

「一人で孤独に逝った母を想うと、あのときの選択は適切だったのか……」と後悔の念が消えなかったという小松さん。認知症が進み、介護が必要になっても、義母は「自宅で過ごしたい」と願っていた。

「義母は70歳過ぎまで大学教員として働き、子ども4人を育てあげた人。私にとって尊敬できる女性であり、私たち夫婦にはもう唯一の親なので、最期まで幸せに生きてもらうためにできることをしようと思ったのです」

2020年から夫婦で介護する生活をスタート。義母が暮らす家の近くへ転居し、テレワークと出勤を活用しながら仕事と両立させている。義母は毎日デイサービスへ通い、夕方には夫婦の家へ訪れ、一緒に夕食をとる。炊事を担当する夫が心づくしの料理をつくり、小松さんが彩りよく盛り付ける。食卓には義母が好きな色あざやかな花も飾る。それを見た義母は毎夜「私、幸せね。ありがとう」と喜んでくれるという。老いる不安でうつ気味な義母を励まし、夫婦で晩酌しながら、3人でゆっくり過ごす時間を楽しもうと心がけているそうだ。

転機の度に、模索しつづけてきた「働く意味」

これまで結婚、出産、子育て、親の介護と人生の転機に直面する度、自分の働き方を模索してきた小松さん。何度か辞めることも考えながら、両立してきた日々をこう振り返る。

「プライベートな出来事も仕事もすべてに学びがある。自分を人として成長させてくれる転機だったなと思います。それがモチベーションになって、両方乗り越えてこられたのでしょうね」

不登校になってもやはり大学へ進みたいとがんばった息子。90歳になった義母も元気なときは生き生きと話してくれる。そうした家族の姿を見ていることも励みになる。そして、仕事との両立を支えてくれた夫との二人三脚が心強かった。

今は息子も一人暮らしで料理の腕を磨き、「母の日には、『チャーシューを煮てきたからちょっと持ってきたで』と遊びに来てくれて」とうれしそうに話す小松さん。2人で話しているところを夫が撮ってくれたというスマホの画面には、とろけそうな母親の笑顔が写っていた。

■役員の素顔に迫るQ&A

Q 好きな言葉

「Cool Head but Warm Heart(熱い心と、冷たい頭を持て)」

Q 趣味

夫婦で近隣のホテルに宿泊し寛ぐこと

「おいしいお料理をルームサービスしてくれて、良い眺望のお部屋があるホテルを探しては、定期的に疲れを取りに行きます」

Q Favorite Item

お花、花瓶、ガラスの器(職人さんの手作り)