※本稿は、加谷珪一『国民の底意地の悪さが、日本経済低迷の元凶』(幻冬舎新書)の一部を再編集したものです。

日本の過度な自己責任論が経済成長を阻害している

このところ「自己責任」という言葉を見聞きする機会が増えています。投資やビジネスの世界では、結果の責任はすべて自分が負うという意味で「自己責任」という用語がよく使われてきましたが、今、日本社会で多用されている自己責任論はこれとはかなりニュアンスが違っています。本来の意味を超えた過度な自己責任論は、社会的にはもちろんのこと、適切な経済成長を阻害するという点において経済的にも問題があると筆者は考えます。

自己責任という言葉は、投資の世界における「自己責任原則」を除けば、明確に定義されているわけではなく、自分の行動がもたらした結果は自分が責任を負うという程度の意味合いです。責任が及ぶ範囲がどこまでなのかについては、その言葉を口にする人によって様々であり、明確な共通認識はないと思ってよいでしょう。

投資における自己責任原則のように投資活動に限定した使い方であれば、この言葉が多用されたところで大きな問題は発生しません。株式投資はまさに自己責任の世界ですが、どの株をいくらの値段で、いつ買うのかを決めるのはすべて自分であって、それ以外の要素が入る余地はほぼゼロです。ビジネスの世界も同じであり、公平な競争環境が存在しているのなら、失敗はすべて自分の責任であり、他人のせいにすることはできません。

明確にルールが定められているわけではありませんが、経済活動における自己責任論というのは「相応の意思と能力を持った人が参加」することが大前提であり、そうであればこそ「自分自身がすべての結果を負う」という暗黙のルールが成立しています。

「コロナ感染は自業自得」と考える日本人は米国の10倍

ところが近年、日本において声高に叫ばれている自己責任論は、それとは大きく異なっています。不可抗力であったり、本人に法的な権利があるものに対してすら、自己責任という言葉を適用し、権利の行使を抑圧しているように見えます。

もっとも露骨なのは新型コロナウイルスへの感染でしょう。

日本ではウイルスに感染した人をバッシングする人が後を絶たず、感染が分かると企業を解雇されるというとんでもない事例もたくさんありました。

一般論として感染予防策というものは存在していますが、広範囲にウイルスが存在している状況では、感染を100%防ぐ方法はありません。各人がより慎重に行動した方がよいのはその通りですが、本人に大きな過失がない限り、感染については不可抗力と考えた方が合理的です。

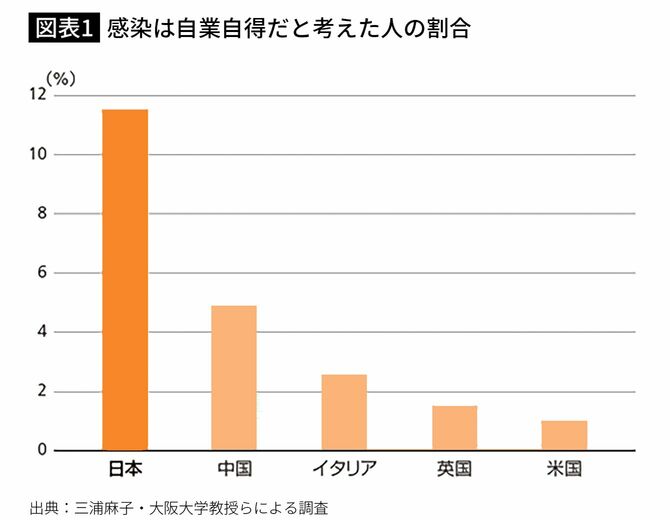

基本的に諸外国ではコロナ感染について不可抗力と認識されていますが、日本の場合、必ずしもそうとは言えない部分があります。大阪大学の三浦麻子教授らの研究グループが2020年に行った調査によると、「新型コロナウイルスに感染する人は自業自得だ」と考える日本人は11.5%と、米国人(1.0%)、英国人(1.49%)、イタリア人(2.51%)、中国人(4.83%)と比較して突出して高い水準でした(図表1)。

性犯罪の被害者を責めてしまう「公正世界仮説」とは

日本人だけが比率が高いことの明確な理由は不明ですが、「公正世界仮説」という心理メカニズムが作用している可能性が高いと言われています。

公正世界仮説というのは、「社会は本来、安全で公正なものであるべきだ」という認知バイアスのことを指します。この価値観が強すぎると、想定外の悪い事態が発生した際、「そんなはずはない」と考えてしまい、被害を受けた人が過去に悪いことをしたに違いないと考える傾向が強くなります。

日本では通り魔事件の被害に遭った人が、逆に「深夜に出歩く方が悪い」と非難されるケースがありますが、これは公正世界仮説のメカニズムで説明できます。同様に日本では性犯罪が発生すると、加害者ではなく被害者が批判されることも少なくありません。日本社会は安全であるという「神話」が崩れることに耐えられず、被害者に問題があるという歪んだ形で自身を納得させようとするわけです。

神話が崩れた時、精神的にどのような作用がもたらされるのかは人によって異なるはずですが、日本ではたいていの場合「誰かが悪い」という話になります。他人の足を引っ張る、不寛容な社会という特徴が顕著に表れています。

自己責任社会の米国でさえ生活困窮者向け支援は日本より充実

もし、こうした感情が日本における自己責任論の背景なのだとすると、それはもはや経済活動における自己責任論とはまるで異なる概念と言わざるを得ません。

不可抗力や権利を有する事柄についてまで自己責任の用語を使うことについては、社会的にしっかりと抑制していかなければ、弱者へのバッシングにつながりかねません。そして生活保護の領域ではこの問題がかなり深刻化しています。

生活保護の申請は国民が持つ権利ですが、現実には「住所がないから申請できない」など不当な理由で追い返されるケースが後を絶ちません。

申請者の親族に対して援助できるか問い合わせを行う扶養照会も、申請を諦めさせる手段として多用されています(生活保護申請者が親族から虐待を受けている可能性もあるため、扶養照会は重大な人権侵害を引き起こす可能性があり、先進諸外国ではほとんど行われていません)。

生活が困窮したのはすべて本人の責任であり、支援する必要はないという考え方になりますが、これは明らかにダブルスタンダードといってよいでしょう。

生命が脅かされる危険な状態であっても、経済活動の結果について、すべて自身が責任を負うべきだという概念がコンセンサスを得ているのなら、政府が行ったコロナ関連の支援策は全否定されるべきですが、現実はそうではありません。

すべてが自己責任ならば、企業にリストラされるのも自己責任なので公的な失業保険も不要となります。米国のように年金や医療も民営にしてしまえばよいでしょう。ちなみに、自己責任社会の頂点に立つ米国ですら、生活困窮者向けには公的な医療制度や年金制度などが整備されていますし、今の日本で年金と医療を民営化してしまったら、保険料は跳ね上がり、多くの国民が満足な医療を受けられなくなるでしょう。

失業保険が持続的な経済成長を実現する⁉

結局のところ、今、声高に叫ばれている自己責任論とは、弱者に対するバッシングを行うための道具に過ぎず、経済活動における自己責任とは異質のものとなっています。こうした歪んだマインドは、社会的に問題があるのは当然のことですが、健全な市場メカニズムを阻害するという点において、経済的な悪影響も大きいのです。

時折、市場メカニズムと前記の自己責任論を混同している人を見かけますが、これは完全な誤りです。健全な市場メカニズムの維持と、過度な自己責任論の抑制は両立するばかりか、むしろ車の両輪といってもよい関係にあります。

企業というものは本来、利益を追求するために存在しており、競争力を失った企業は市場から退出させるのが望ましい姿と言えます。時代とともに企業が変化していくのは当たり前なので、健全な経済を運営するためには、企業も一定頻度での入れ替わりが必要という理屈です。

しかし企業で働く労働者は違います。

企業が入れ替われば、当然、そこで働く労働者も転職を余儀なくされますが、立場の弱い労働者にとって、ひとたび失業すると生命の危険が生じるような状況では容易に転職などできるわけがありません。このような環境では、企業の新陳代謝は進まず、結果として企業の競争力も低下してしまうのです。

政府は失業者に対する各種支援を行っていますが、一連の失業対策には、単に労働者を保護するだけでなく、持続的な経済成長を実現するという目的も存在しているのです。

失業による国民生活への影響を緩和する措置を政府が講じなければ、結局のところ企業の経済活動も阻害されるという話であり、各種の失業対策は実は成長戦略も兼ねています。過度な自己責任論というのは、市場経済の運営にとってむしろ邪魔な存在といってよいでしょう。

SNSで知り合った人を警戒するのは日本人だけ

寛容性に欠け、人の足を引っ張る傾向が強い社会では、妬みやスケープゴートが発生しやすくなります。結果として、多くの人が萎縮し、他人を信用しなくなりますが、実は、これが経済にもたらす影響は甚大です。

総務省が取りまとめた2018年版情報通信白書には、ネット利用をめぐる興味深い調査結果が掲載されています。

白書では、ネットで知り合う人の信頼度について国際比較しているのですが、「SNSで知り合う人たちのほとんどは信頼できる」と回答した日本人はわずか12.9%でした。ところが米国は64.4%、英国は68.3%に達しています。逆に日本人の87.1%は「あまり信用できない」「信用できない」と答えており、ネット空間で知り合う相手に対して信用していないという際立った特徴が表れています。

しかし、この結果はネットだけの話にとどまるとは考えない方がよいでしょう。日本社会は不寛容で他人の足を引っ張る傾向が強く、多くの人が基本的に他人を信用していません。実は経済活動において、相手を信用できないことによって生じるコストは膨大な金額になります。

相手を信用することでコストを回避する欧米

信用できない相手と取引するリスクを軽減するためには、多額の調査費用をかけて相手を調べたり、すべての案件で詳細な契約書を作成するといった作業が必要となり、時間とコストを浪費します。これを回避するには、よく知っている相手だけに取引を絞り、狭い範囲で顔を合わせて経済活動するしか方法がなくなってしまいます。

こうした事態を前に、欧米社会は相手を信用することで、一連のコストを回避していると考えられます。欧米社会では、見知らぬ相手でも、まずはビジネスをやってみようという雰囲気が感じられますし、過去に取引がない相手でも、利益があると思えば躊躇なく取引をスタートします。何か問題があった場合には、その時に考えればよいというスタンスです(米国がガチガチの契約社会だというのは、一部の面だけを見た印象論です)。

一方、日本企業の多くは、よく知っている相手だけに限定するというやり方でリスクを回避するケースが大半です。日本の企業社会では、重層的な下請け構造という、諸外国には見られない商慣習が存在しますが、これは他人を信用できないという感覚から派生したものである可能性が濃厚です。

欧米の下請けと元請けの間には封建的な上下関係はない

日本では、大手企業が中堅の下請け企業に仕事を発注し、下請け企業は、中小の孫請け企業に仕事を発注するというのはごく当たり前の感覚です。海外でもメーカーが部品の製造を別の企業に依頼するのはよく見られる光景ですが、封建的な上下関係が成立しているケースはほとんど見当たりません。

欧米では付加価値の低い製品の製造を請け負った下請け企業は、合併などによって市場シェアを高め、元請け企業との交渉力を高めようとします。あるいは一定価格以下の仕事は利益が出ないので断ってしまい、製品を供給する企業数が最適化されることで価格は下がらないことがほとんどです。

ところが日本の場合、互いに知った企業としか取引しないため、こうした市場メカニズムが働かず、下請け企業はいつまでも価格競争力を発揮することができません。その結果、元請け企業は際限のない値引き要求を続けるという悪循環に陥ってしまいます。

流通も同じです。商品をすみずみまで展開させるには、1次卸、2次卸など、ある程度の階層構造になるのはやむを得ませんし、海外でも日本の卸に相当する企業はたくさんあります。

ところが日本の場合、系列の縛りが厳しく、メーカーに直接掛け合っても「業界の和を乱す」といった理由で、取引がない販売店には製品を出荷してくれないケースがたくさんあります。

日本に「中間マージンだけを取る」企業が存在するワケ

日本には人口1000万人あたり約28万の事業所が存在していますが、米国では24万しかありません(中小企業庁および米国勢調査局)。日本は人口に比して会社数が多い状況ですが、その理由のひとつとして考えられるのが、硬直化した取引系列の存在です。

硬直化した系列取引が長く続くと、次第に中間マージンを取るだけの企業も現れてきます。本来であれば、この業務に従事する人は不要であり、その分、収益を上げる別の業務に従事することで、経済圏全体での付加価値を増やせますから、生産性も向上するはずです。

中間マージンを取るだけの企業が生み出す付加価値は低く、薄利多売にならざるを得ません。当然のことながらその企業で働く従業員の賃金は安くなってしまい、労働者全体の平均賃金を引き下げてしまいます。

他人を信用できないという社会風潮は、実はGDP全体にも極めて大きな影響を与えていることがお分かりいただけると思います。

しかもこうした企業は中間生産物しか生産しませんから、本質的な意味でGDPには寄与しません。こうした企業が別の製品やサービスの提供にシフトすれば、あっという間に日本のGDPは増え、付加価値が上昇する分、賃金も上がるはずですが、それが実現できていないというのが現実です。