時代の大転換期に哲学は求められる

近年、ビジネスパーソンからも哲学が注目を集めていることを実感しています。では、なぜいま哲学が注目されるのか。

その大きな理由の1つは、時代が大きく変わり始めていることを多くの人が感じ取っているからでしょう。実際、現代という時代は、非常に大きな転換期を迎えています。それは、15世紀に活版印刷が誕生した時期に匹敵するような大転換期であり、IT(情報通信技術)革命やBT(生命工学)革命は、これまでの人間観や社会観を根本的に変えていくように見えます。

歴史を眺めてみると、時代が大きく転換するとき、哲学は非常に活発に展開されていることがわかります。中世から近代への移行期には、科学革命や宗教改革が起こり、近代国家が組織されていきました。その激変期に対応するように、哲学でもルネ・デカルトやジョン・ロックらをはじめとした哲学史上のビッグネームたちが、それまでとはまったく異なる哲学を打ち立てました。

またこの移行期では、社会のシステムも人々の価値観も劇的に変わっていきました。20世紀末から21世紀の現在、それに匹敵するような出来事や現象が現在進行形で起こっているのです。

いま私たちが経験しつつある大きな変化は、1つの領域や分野だけの問題ではありません。たとえばAI(人工知能)を考えても、政治、経済、メディア、文化など、あらゆる領域に劇的な変化を及ぼしています。

こうした時代に、個別の分野だけを見ていたのでは変化の核心を捉えることはできません。そこで、さまざまな分野に起きていることをトータルに捉える哲学的な思考が求められているのでしょう。

一方、哲学の側も、21世紀に入って新しい哲学を考える必要性に迫られるようになりました。というのも、20世紀終盤の哲学・思想は、相対主義という考え方が非常に強い影響力を持って展開されたからです。

相対主義にもさまざまなバリエーションがありますが、ざっくり言うと、文化や言語が違えば、物の見方や考え方が違うという考え方のことをいいます。相対主義は、20世紀に隆盛した文化人類学の影響のもと、ヨーロッパ中心的な発想に対する批判や反省から起こった思想です。

絶対的にすぐれた文化や価値観などはなく、それぞれの地域で培われた文化や価値観はそれぞれ尊重すべきだという相対主義は、ダイバーシティの発想にも連なるものであり、評価すべき点も多くあります。しかし20世紀終盤になると、相対主義の考えが強くなりすぎて「好き放題に言ってもよい」という状況に陥ってしまったのです。

そうなると、何がよくて何が悪いのか、何が正しくて何が間違っているのかもぼやけてしまいます。それではまずいということで、21世紀に入って、相対主義を乗り越えるような新しい哲学を展開していく機運が同時多発的に生まれたのです。

たえず前提を疑うのが哲学の王道スタイル

では、そもそも哲学とは何なのでしょうか。

日本では哲学というと、「人生とは何か?」とか「いかに生きるべきか?」といった「人生論」や「人生の指針」をイメージする人が多いのではないでしょうか。ビジネスの世界でも「経営哲学」といえば、どういうポリシーで経営するかという話になる。

哲学=人生論というイメージに、まったく根拠がないわけではありません。実際哲学の始祖とされるソクラテスは、「ただ生きることではなく、よく生きること」を問題としました。また20世紀には、個としての生き方を問う実存主義の哲学が流行。哲学=人生論というイメージは、こういった流れの影響を強く受けているのでしょう。

しかし過去から現代に至るまで、人生論と結びつくような哲学はごく一部の潮流でしかありません。古代ギリシャの哲学者プラトンに始まる哲学の王道的なスタイルは、細かい話を抜きにすれば、自分や相手の議論の前提をたえず問い直すことで、あらためて問題を解明していくというものです。

たとえば、哲学者が幸福について議論する場合、「こうすれば幸福になれる」ということは言いません。そうではなく「私たちがイメージしている幸福は本当に幸福といえるのか?」というふうに、自明だと思われている事柄の前提に問いを差し向け、幸福という概念に新しい意味を吹き込むのが哲学のスタイルです。

認識とは何か、自由とは何か、倫理とは何か……。哲学は、私たちが何かを考えるときに、いちばん根本的に思えるような前提にすらも問いを差し向けます。そこが時代の転換点に哲学が求められる大きな理由でしょう。時代の転換点では、私たちが自明と思ってきた価値観や考え方の前提が大きくくずれはじめる。そういった時代では、くずれかかった前提をどういう形で問い直すかが決定的に重要な意味を持つのです。

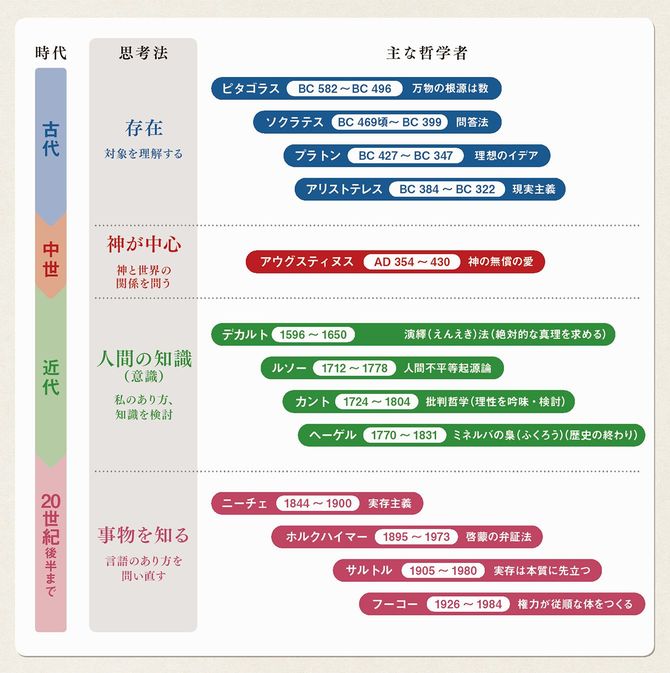

10分でわかる、哲学の歴史

哲学を知るはじめの一歩。古代から20世紀後半まで、哲学的思考はどう変化してきたのだろうか。

西洋哲学と東洋哲学はどう違うの?

西洋哲学の基本は、自分自身の足元を常に切りくずすような問いかけをする点にあります。前提をたえず問い直しながら議論を展開する。これはプラトンから続く大きな伝統です。一方、東洋哲学は、前提を問い直すというより、社会や事物の見方を洗練させ、知識をつくりあげていくことが基本。たとえば西洋では、近代以降は神にすら疑いを向けていきますが、東洋の仏教ではそういった議論は少なく、毘盧遮那仏や阿弥陀仏などさまざまな仏を信仰の対象にしていくのです。

大変革時代に学ぶ現代哲学

歴史上繰り返しやってくる「変革期」。ウィズコロナの時代だからこそ、問題の根本を知ることが大切。

Q.21世紀の哲学って、これまでと何が違うのですか?

A.相対主義を克服する哲学スタイルが展開しています

20世紀の哲学は、総じて言葉や言語に着目する理論が大きな位置を占めていました。人間は言語を通して世界を理解する。そこから、言葉が違えば、物の見方や理解の仕方が変わるという「言語相対主義」が非常に強く主張されるようになりました。

しかし21世紀に入って、言語によるアプローチでは事物の本当のあり方に迫れないのではないかという議論が目立つようになります。言語はサングラスのようなもので、サングラスごとに色合いが変わって見えます。それでは事物の本当のあり方を理解できない。そこで21世紀の哲学は、言語ではなく、直接的に事物のあり方を明らかにするアプローチを模索しているのです。

そのなかで現在、「自然主義」と呼ばれる哲学が大きな潮流を形づくっています。自然主義とはわかりやすくいえば、進化生物学や脳科学など、自然科学的なアプローチによって、哲学的な問題を解明していくことをいいます。

たとえば、私たちの道徳的な判断は、脳のどのような構造や働きによって引き起こされるのかを実証的に論証する。あるいは心や意識のあり方を、生物の進化から説明するのが、自然主義的な哲学のスタイルです。

一方で、日本で人気を博しているドイツの哲学者マルクス・ガブリエルのように、自然主義を批判する哲学者も少なからずいます。

自然主義の哲学者たちは、脳の全容がわかれば、心や意識の謎も解明できると考えます。でも本当にそうでしょうか。実際、いまなお心と脳がどのように関係しているのか、決定的なことは何もわかっていない状況です。反自然主義に立つ哲学者は、自然科学では心や意識、道徳などの哲学的問題は解くことができないと考えます。

このように、20世紀は言語が哲学の主戦場でしたが、21世紀の哲学は自然主義対反自然主義という対立が、大きな舞台になっているのです。

Q.格差を拡大する資本主義に終わりはありますか?

A.ポスト資本主義の明確なイメージは存在しません

近年、資本主義がもたらす問題点を批判し、資本主義に代わる経済システムについての議論が目立ちます。しかし、ポスト資本主義の明確なイメージはまだ描かれていません。

自由な経済活動を根本とする資本主義は、放っておけば当然格差が広がっていきます。しかし格差があまりに広がって貧困層が拡大すると、国家や社会が不安定になり、資本主義自体が機能不全に陥ります。

ではなぜ、これまで資本主義は続いてきたのでしょうか。1つにはグローバリゼーション以前は、先進国に利潤が集中していたため、先進国のなかでは格差が比較的小さかったことがあります。加えて戦後は社会保障も手厚く、税を通じた再分配もうまく機能していました。その結果、先進国には分厚い中間層が形成され、資本主義も安定していたのです。

しかし21世紀に入り、グローバリゼーションが進展すると、先進国のグローバル企業は安い労働力を求めて盛んに海外に進出し、それが発展途上国といわれた国々の経済発展を後押ししていきます。結果、発展途上国のなかに富裕層や中間層が形成されましたが、同時に先進国では中間層が解体され、格差が大きく開くことになりました。それが現在見られる、資本主義批判の背景です。

とはいえポスト資本主義の姿が見えない以上、人々の不満が爆発しない程度の格差に着地点を見いだすしかないでしょう。

▼マルクス主義とは

マルクスとその盟友エンゲルスの思想をもとに、労働者の解放や平等な社会をめざす理論を「マルクス主義」といいます。とはいえ、マルクス自身もマルクス主義も、資本主義に代わる社会主義や共産主義がどういう社会システムによって運営されるのか、具体的に描くことはありませんでした。またマルクスは、同時代に提起されていたさまざまな未来社会論をつぶしてしまった。これは思想的には大きな損失でした。

Q.デジタル革命が人類にもたらすものは何ですか?

A.社会は近代モデルからポスト近代へと移行します

現在進行形の新型コロナウイルス問題から考えてみましょう。というのも、この感染症は、デジタル革命とあいまって「ポスト近代」の姿を予感させるものだからです。

フランスの思想家ミシェル・フーコーは、近代社会のモデルを、人々を同じ場所に集め、規律訓練をする監獄のシステムとして描き出しました。すなわち学校、会社、軍隊、病院のいずれも監獄のように、同じ場所に人が集まり、規律的に訓練され、集団的秩序を形成しているわけです。

しかし新型コロナのような感染症に対して、近代社会モデルは非常に脆弱でした。日本がその好例です。近代的スタイルをとってきた日本社会は、皆が一堂に会し一緒に活動できなくなったとたん、機能不全に陥ってしまうのです。

実は1990年代以降、フーコーの監獄モデルとは異なる、「管理社会モデル」が哲学者たちの間で議論されました。それは、人々が分散していても、デジタルテクノロジーとそのネットワークを利用して、国民一人一人の情報(身体状態、位置、行動など)を登録し、全員をダイレクトに管理するというものです。たとえば韓国などのようにスマートフォンのアプリを通じ、国家だけではなく、市民が相互に新型コロナの感染者との濃厚接触を追跡する方法は、こうした管理社会モデルに近いアプローチです。

このように、人々を同じ場所に集めずとも、デジタル技術によって常に人々の行動がコントロールされる社会が、ポスト近代のモデルといえます。デジタル技術の進展とともに、私たちは「同じ場所で集団的に活動する」近代的スタイルから、「集団的な活動を避けて分散して活動する」ポスト近代的なスタイルを選択していくことになるでしょう。

▼フーコーの「監視社会」の考え方

フーコーは『監獄の誕生』という書で、「パノプティコン(一望監視施設)」という監視システムに注目して、近代社会を分析しました。パノプティコンでは、囚人から監督者は見えません。見えないからこそ、囚人は監視の目を常に意識し、自発的に規律に従うようになるとフーコーは分析します。こうした機能は、刑務所だけでなく、学校や病院など、近代社会全体に浸透しているというのがフーコーの考えです。

AIは人間にとって脅威なのか

デジタル技術のなかでも社会に大きなインパクトを与えたのがAIです。ただし、時々見られるAI脅威論に関しては、慎重に考えましょう。

現状、AIはまだ道具の域を出ていません。私たちが設定する条件に基づいて、情報を高速で計算処理することにはAIは長けていますが、人間ならば誰でもできるような常識的な判断はいまだにできていません。

哲学的に考えた場合、人間のような思考や判断をAIが獲得し、凌駕する可能性はあると思います。でもいまのところ、そこまで進展していませんし、見通しも立っていません。

ですから「AIには倫理的な判断ができるか」という問いは誤解を招きやすいのです。現状、AIはただの機械であって、どう行動すべきかを自律的に判断したりしません。それらを設定するのは人間の側です。

哲学の一部門である倫理学でも、正義については複数の考え方があります。犠牲者が一番少ないようにしようという功利主義的な考え方もあれば、どんな状況であっても意図的に傷つけることは絶対にしないようにするという義務論のような考え方もある。これらの判断をAIに組み込むことはできますが、そこでトラブルが起きたとしても、それは人間の側の倫理的思考の問題なのです。

もちろん、AIが人間とは異なる判断基準を持って思考することは考えられます。しかしその場合、AIが人間の生命や安全を尊重するとは限りません。人間には理解不能なAIを実装したい人はほとんどいないでしょう。

▼アドルノとホルクハイマーの「啓蒙の弁証法」

20世紀ドイツの哲学者アドルノとホルクハイマーは、合理的な理性である啓蒙の精神が、やがて自らを否定し、非合理な神話や暴力に転化する理路を『啓蒙の弁証法』という書で解き明かしています。その考えをAIに応用することもできます。AIは、人間のためにつくられたものですが、自律的学習を高めた末、人間と対抗する力を手にするかもしれない。人間は自らつくり出したものに襲われる可能性もあるのです。

Q.BT革命は「人間の終わり」をもたらすのですか?

A.すでに「人間の終わり」は始まっています

「人間の終わり」というと、人類が絶滅してしまうようなイメージを持つかもしれませんが、そうではありません。現在、BT(生命工学)の進展によって、簡単にゲノム(生物種にとって必要な遺伝子の1セット)を編集し、遺伝子を改変できるようになりつつあります。

人間を人間たらしめているのは、共通のゲノムを持っているからです。そのゲノムを改変すれば、当然、いままでの「人間」ではなくなるので、「人間の終わり」になります。

たとえば遺伝子を組み換えることで、知的能力や運動能力、身体構造を変えることも考えられます。重篤な病気になりづらいようにすることもできます。

そういった人間の遺伝子を改変することへの批判はありますが、その根拠は技術的なリスクしかありません。逆にいえば、技術的な安全性が確立されれば、人が自分の意志で遺伝子を組み換えることを止めることは難しいでしょう。

実際、安全性が保証され、それなりに安価な金額で、自分や子どもの能力を改変できる技術が確立されれば、少なからぬ人が使ってみたいと考えるはずです。だとすれば、BTが「人間の終わり」をもたらすのは時間の問題であり、すでに人類はその一歩を踏み出しているともいえるのです。

▼ニーチェの「神は死んだ」フーコーの「人間の終わり」とは

ニーチェの有名な「神は死んだ」という言葉は、人間が神を殺した、すなわち人間がもはや神という概念を必要としなくなったという含意があります。この「神の死」を前提に、フーコーは「人間の終わり」という考えを提出しました。ここでいう「人間」とはあくまでも、理性を用いて自律的に行動できる近代的な人間像のことです。フーコーが1960年代に予言的に語ったことはいま、BTによって現実になりつつあります。

Q.SDGsを考えることで見えてくるものは何ですか?

A.気候変動問題だけが人類の課題ではありません

地球環境問題の歴史を見ると、1980年代から90年代以降、ほとんど気候変動問題すなわち地球温暖化問題一辺倒になっていきました。気候変動問題を放置すれば、遠からず人類は滅亡するという話も、いまや多くの人に知れ渡っています。コロナ危機以前は、人類が対処すべき地球規模の課題といえば真っ先に挙がるのが気候変動問題だったのです。

しかしSDGs(持続可能な開発目標)を冷静に見ると、人類の課題に対する考え方は少し違って見えてきます。17の目標のうち、1、2、3番目には貧困や飢餓の撲滅、健康的な生活の確保が掲げられており、気候変動問題は13番目に入っているにすぎません。

実はSDGsは、ノーベル経済学賞の受賞者をはじめ、超一流の研究者によって構成される「コペンハーゲンコンセンサス」という組織の提案内容をほぼ踏襲したかたちになっています。「コペンハーゲンコンセンサス」は、「今後4年間で500億ドルの費用をかけて世界の役に立てるとしたら、どこに使うべきか?」という問題に取り組み、2004年以降、4年ごとに合意内容が発表されています。彼らの提案では、気候変動問題の優先順位はとても低かった。それは費用対効果がほとんど見込めないからです。

SDGsを通じて、いま一度「人類の課題」を曇りのない目で見る時期に来ているのかもしれません。

▼「人新世」とは

「人新世」とは、完新世に続く新しい地質年代の呼称として、大気化学者のパウル・クルッツェンが提唱したもの。その意味するところは、19世紀半ばの産業革命以降、人間のさまざまな活動が、地質にまで影響を及ぼすほど地球環境を大きく変質させているということであり、その筆頭に挙げられるのが気候変動問題です。「人新世」という概念は、人文系の研究者からも注目されていますが、まだ学問的にコンセンサスは得られていません。