ポストコロナの働き方はどう変わるか

コロナ禍後の2020年代、というお題で短期連載をしている。初回は「コロナ収束後、2010年代という「世界史的バブル」がはじけるワケ」をご覧いただきたいが、その概略を示せば以下のようになる。

■中国は、所得の上昇、農村人口の減少、生産年齢人口のピークアウトなどにより、とうの昔に「中進国の罠」に嵌り、工場の海外流出が始まる時期だった。それが、巨大な国内市場と教育レベルの高い多数の人材を有するために、空洞化をせき止めていた。それが、トランプ関税とコロナ禍でいよいよ、「China+1(中国以外にもう一拠点)」化が進行しつつある。この工場の国外流出により成長率は長期間、停滞する。

■米中という巨大国の実力以上の好景気に支えられ、そこにスマートフォンなどという一大エポックの浸透が重なった2010年代というのは「世界史的なバブル期」だった。コロナ禍が過ぎ去ったあとも、アメリカの錬金術は化けの皮がはがれ、中国の空洞化はますます進行するため、2020年代は「ポストバブル」の空虚な時代が続く。それは、日本でいうところのバブル崩壊後に当たる1990年代のようなものだ。

これが、前回の趣旨となる。

今回は、ポストバブル期とはどのようなものか。そして、その時、私たちはどう働いていけばいいのか、とりわけ女性の観点から見ておきたい。

“ポストバブル期”とはどのようなものなのか

1990年代、とりわけその前半期は世界中で主役がいなくなった時代ともいえる。冷戦構造下の大国であったソ連が1989年に崩壊し、アメリカは生産競争で日本に完敗して日米構造摩擦がピークになっていた。一方、中国は天安門事件で世界中からバッシングを浴びており、何より当時のGDPは日本のわずか1/8という小国に過ぎない状態だったのだ。

欧州も同様といえる。日本同様、ドイツでも人件費の高騰により工場の海外進出が起こり、欧州も牽引役を失った。当時、私のような雇用ウォッチャーからするとドイツの苦境は甚だしいもので、ドイツが誇る、官民一体で若者に職業訓練を行うデュアル・システムなどもその受け入れ企業が先細り、「ドイツ型雇用の崩壊」も騒がれていたのだ。

アメリカはどのように苦境から抜け出したか

こうした苦境からアメリカと欧州が1990年代後半になると何とか抜け出していく。

まず、アメリカは未来学者のアルビン・トフラーが唱えた道を歩いた。トフラーは、ベストセラー『第三の波』で、ITが世界史三度目の産業革命(農業革命→製造革命→情報革命)になると、続いて『パワーシフト』では、金融とITに国力をシフトして世界戦略を描いた国が天下を取ると説いた。歴史を逆回しで今からたどれば、さもありなん、となるところだが、あの時代にここまで後の世を予言したトフラーはやはり怪物だろう。

1992年に、もともとアメリカの軍事通信システムだったインターネットを一般開放し、そこからeコマースは始まる。同時にITと金融の複合技術であるフィンテックに注力し、デリバティブ関連の多彩な商品群をそろえて、一方ではヘッジファンドのようなそれらを駆使して大金を稼ぐビジネスを作り上げた。こうした下準備があって、1997年末から始まるアジア金融不況期に、タイ・韓国・ロシアの危機をしり目に、ヘッジファンドは大金を稼ぎ、アメリカ経済は絶好調になっていく。こうした様を当時は「ニューエコノミー」と呼んだ。

立ち直り期の欧州で生じた不協和音は現代にも影響

欧州の苦境脱却には、EUとユーロ市場の成立という背景がある。この国と通貨の統合時に、ドイツは大いに得をした。輸出大国だった同国は、日本同様、貿易黒字削減圧力を受け、それがマルク高となり、結果、工場の海外進出が進んだのだ。マルクが、1999年にユーロへ通貨統一されるときに、経済状況が優れない南欧などの状況とバランスされて、実勢よりもかなり「安い」レートに設定ができた。そのうえ、シェンゲン条約により、EU域内から安い労働力を容易に獲得できるようにもなる。こうしてドイツがまず息を吹き返し、その好調の波は、フランスやイギリスなど、いわゆる「欧州先進国」のみに及び、他地域との確執を生んでいく。

その後、独仏英などの好調国家では安定した財政状況から金利が下がっていく。結果、独仏英の銀行は国内で安く資金を調達し、それを南欧の高金利国で企業に融資する形で利ザヤを稼ぐのだ。つまり、1990年代末の欧州の立ち直りとは、すなわち、独仏英のみが得をする形で成り立ったともいえるだろう。だから各地で不協和音が起こり、極右政党や脱EUイデオロギーが盛り上がりを見せる。欧州は現在までその問題を深く抱えることになっていく。昨今、イタリアやスペインの救済目的に欧州債発行が叫ばれ、それに対してドイツが反対するという構図は、90年代にその禍根があった。

バブル期の日本で起きていたこと

さて、バブル後の停滞期に日本で何が起きたかは、もう話すまでもないだろう。日本型雇用の崩壊、リストラの横行、就職氷河期、非正規の膨張、課長になれる割合の低下……。そんな辛い状況が起きた。

その数年前、バブルで沸く時期には、熾烈な人材獲得競争から、企業は盛んに労働者に甘い顔をして見せた。たとえば平成元年は「時短元年」とも呼ばれ当時は「完全週休2日を取り入れました!」というのが求人広告の合言葉にもなっていた。同様に、1980年時点では60歳定年制をとる大企業は27.6%しかなかった(多くは55歳定年)ものが、1990年には90.6%にも伸びている。

1986年には男女雇用機会均等法も施行され、大企業が晴れて総合職女性の大量採用を行った結果、(均等法)第一世代などという言葉まで生まれた。

メセナ(企業による非営利社会活動)などという言葉が生まれたのもこの当時で、1989年の大塚ホールディングスによる図書提供事業がその第一号といわれている。

おまけに1986年からは社会保障改革により、サラリーマン家庭の専業主婦にも3号保険というかたちで本人は無償で年金が拠出されるようになる(それまでは個人の任意加入)。同改革では従業員数30人未満の小規模企業まで社会保険加入が義務付けられる。

これらはすべて企業負担の増加であり、にもかかわらずそれを良しとしたことには、第一に企業寄りの中曽根政権があったこと、第二にジャパン・アズ・ナンバー1時代で企業に体力があったからだと言えるだろう。

まさに、至れり尽くせりの時代だったことがお分かりいただけるだろうか。

不況が来ると一気に手のひらを反すのが企業というもの

つまり、企業とはそういうものなのだ。好況期で金が余り、しかも求人需要が増える時期には、「世間、とりわけ求職者」に甘い顔をする。そして、不況が来ると手のひら返しで真逆に動く。利益を追求するのが私企業なのだから、それをあえて批判はしない。が、企業とはその程度の身勝手で変わり身が速い存在だ、ということは頭に置いておきたい。

日本だけでなく、産業史を見れば全く同じことが世界各地で繰り返されてきた。たとえば、第一次世界大戦中の人手不足期に、アメリカでは短時間労働・各種手当などを売り物にする企業が多数現れた。彼らは「ウェルフェア・キャピタリズム(福祉資本主義)」とうそぶき、自らが福祉精神で社員をいつくしむ存在なのだとアピールしていたのだ。そして、その舌の根も乾かないうちに、世界大恐慌を迎えて、彼らは平然と大リストラを強行していく。アメリカの労と使が決別した原点にはこうした原風景があったのだ。

女性活躍も、また夢と終わるのか

2010年代という巨大なバブル期には社会は働く人たちに、大盤振る舞いをして見せた。フリーランスやWワークが推奨され、時短だ働き方改革だ、と企業は労働者にしきりに甘い顔をして見せた。もちろん、ここで手にした権利を全て失うことはないと思うが、雰囲気は一変するだろう。

こんな風に書くと、プレジデントウーマン読者の皆さんは、「女性活躍も夢と終わるのか」と気をもんでいるのではないだろうか?

確かに、過去の時代は人手不足期に女性が社会進出し、その後の不況期に逆回転が起きるという連続だった。ただ、今回ばかりはそうならないと私は考えている。

まず歴史を振り返ってみよう。

すでに日本については80年代の均等法成立とバブル景気の重なりにより第一世代という一瞬の女性進出時期があり、バブル崩壊でそれは潰えた。世界史を俯瞰すると最も顕著な例は、戦時中に壮年男性が軍隊に召集され、産業界には女性が大量に取り込まれたことが何度も起きている。そうした様を男性中心の労働組合などからは「ダイリューション(薄める、水割り)」などと揶揄された記録が近代からずっと残っている。ただし、戦争が終わって男性が復員すると、女性は職を追われ、元の木阿弥になる、という繰り返しでもあった。

“逆戻り”しなくなった最初のケースが北欧

それが大きく変わるのは、第二次世界大戦後の北欧からだ。

北欧は戦禍を逃れたため、欧州の戦後復興を支える工場の役割を担った。そのため、大変な人手不足となり、大戦中以上に女性の労働が奨励されたのだ。その後に、1950年代の欧州高度成長期があって、人手不足は欧州全体に広がり、女性の活躍は途絶えず浸透していく。 そうして一定数、女性がしっかりと産業に根を張ると、発言権を増して、ちょっとやそっとでは逆戻りができなくなっていく。

それと同じことが日本でも起きると私は読んでいるのだ。

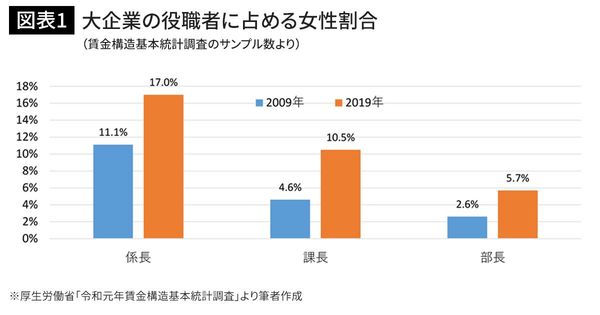

まずこの10年間で日本社会での女性進出は遅まきながら、ようやく進んだと見ている。図表1は2009年と2019年の従業員数1000名以上の大企業での、女性役職者割合だ。大企業は、まだ大卒女性を本格採用しだして20年にもならないため、ベテランが多い役職者では女性の割合はそれほど高くはないが、この十年で課長でも1割を超え、比較的若く登用される係長では2割近くにまで伸びた。

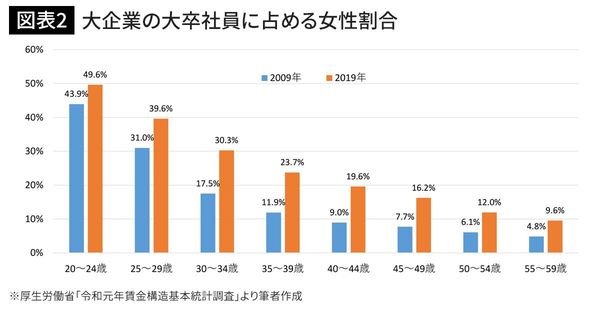

そしてもう一つ。少子化が進む現在では、過去のように結婚や出産で女性のキャリアを終わらせるような人材の無駄を企業はしなくなっている。図表2は、大企業の年代別に見た大卒社員に占める女性の割合だ。2009年時点では30歳を過ぎると女性割合は20%にも届かなかったものが、現在では30%を超えている。

女性が根づくことで男社会はかなり壊れた

ハーバードビジネススクール教授で社会学者のロザベス・モス・カンターがいうには、ある集団の中でマイノリティが3割を超えるようになると、ぐんと存在感を発揮しだすとのことだ。確かに、典型的な男社会といわれた大企業でも、ここまで女性比率が伸びたことで、大きく風土が変わった。

10年前なら当たり前になされていたことが、今ではセクハラ・パワハラだということが常識化している。のみならず、たとえば有休などは神棚に飾っておくものだ、などと言われていたのが、子供の卒業式に平日でも会社を休んで出ることが半ば当然となってきた。学校の参観でも有休を採れるような会社も増えている。女性が会社に根付いたことで、男社会はずいぶん壊れた。

30代大卒社員の3割をも占める女性たちは、次世代の係長、課長となっていく。早晩、女性の役職者比率はぐんと伸びるだろう。

もう、「男たちの巻き戻し」が起きない理由3つ

ここで、過去のように「男たちの巻き戻し」は起きない理由を述べておきたい。

2.女性の学歴が上がり、大企業が採用したがるような上位大学でも女子学生割合が高まっている。新卒時に学歴を偏重するならば、女性採用はもはや避けて通れない。

3.少子化はますます進行するため、不況のどん底期を除けば、人手不足は続く。

だから女性活躍は今後も続くだろう。

日本の「女性活躍」はいよいよ本物になる

そう、セクハラ・パワハラ・♯Me Too運動などは、「好況期の甘い顔」で生まれた施策ではなく、女性が根を張ったことによる根本的な社会構造変革だったのだ。今後、不況が来ても、女性の活躍は続く。だから後戻りなどしない。

一つ、風景が変わるとすれば、直近は、アファーマティブアクション(マイノリティの積極登用)などで、女性活躍が「推進」「優遇」されてきた。こうした点は、あと数年で「もはや女性が選ばれることは当たり前」となるから、なくなっていくだろう。

女性初、女性比率、こうした物差しが不要になるのだ。

少子化で後押しされた女性活躍が、2010年代という甘いステップボードの時代を経て、いよいよ本物になるときが来ている。それは好不況など関係ない、メガトレンドだと私は考えている。