日本のハラスメントを受けた人の割合は世界3位

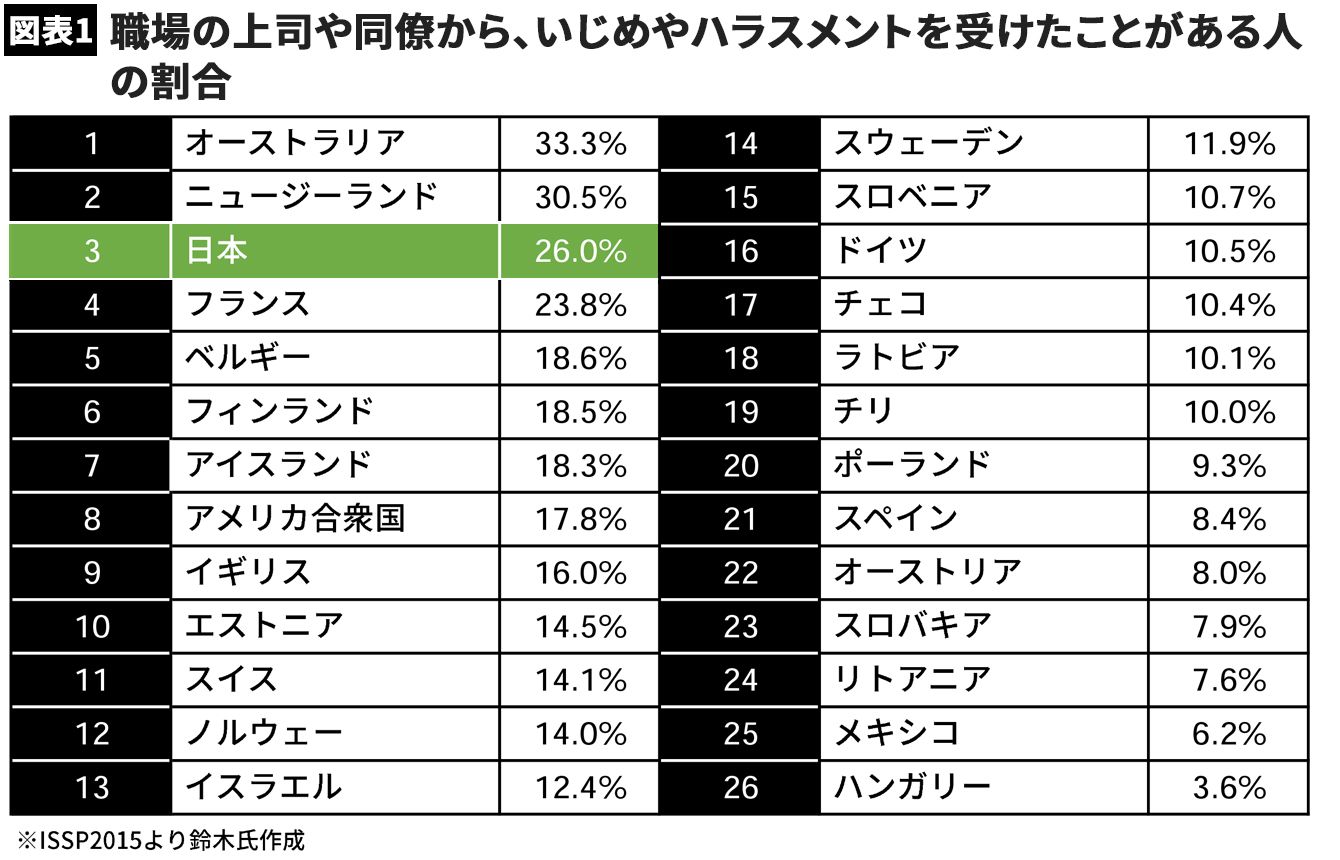

上司や同僚からハラスメントを受けた人の割合では、日本が26%で世界第3位です(図表1)。データを見ると上位にランクされている国では、日本の上にオーストラリアやニュージーランドがあり、日本のすぐ下にはフランスやベルギーなどの国が並んでいます。一見、ハラスメントとは無縁な感じのする先進国ばかりのような気がします。これをどう理解すべきでしょうか。

私は、ハラスメントに対する重要性をよくわかっているけれども、対策がまだ遅れていると考えている人が多い国、つまりハラスメントに対する意識の高い国が上位にランクされていると考えています。どの国においても、現在ハラスメントとされている行為の数は、恐らく、昔のほうが多かったはずです。

ですからハラスメントを受けた人の割合が少ない国には、ハラスメントが存在しないわけではありません。ハラスメントが日常的過ぎて、それが悪いことであると意識していない、あるいはハラスメントのあることを承知しながらそれをいけないことと考えていない可能性があります。ハラスメントは世界どこにでもあることです。

セクハラをしても組織が守ってしまう実態

ハラスメントの数自体は、おそらくこれから減っていくことでしょう。とはいえ、今のところは目を疑うようなハラスメントが存在するのも事実です。たとえばテレビ局の女性記者に対してセクハラ発言をしたとされる財務省の福田淳一前事務次官のケースです。問題化し、批判を受けるようになった点は、日本もずいぶん変わってきたと思いますが、一方でハラスメントを平気で犯す人が組織のトップに昇るのは驚きです。

なぜそうなったのか。理由のひとつは、セクハラするような人物だけど、仕事などほかの能力は高く、組織としては有用な人間であると考えられているからでしょう。多少問題があっても、そういう人を組織が守ってきたのです。

これは企業でもよく見られることです。女性社員に対してちょっと卑猥な言葉を使うけれども、営業成績がトップだから組織としては重宝していて、切り捨てることができないといった例です。個人を傷つけることはいけないという“常識”よりも、組織にとって有用な人間は多少問題があっても守るという“常識”が勝ってきたのです。

おじさんが組織を牛耳る弊害

日本人が本当に集団主義かどうかは議論の余地があるところですが、多くの日本人は世界から自分たちが集団主義であると見られていると思っています。そのため、日本の組織の中では個人を犠牲にすることもいとわない文化が肯定されやすくなっています。つまり、日本社会ではおじさんたちが組織を牛耳っている弊害がまだ色濃く残っています。

その背景には、おじさんたちが仕事にどっぷりとつかってしまっている状況があります。自分が生きている世界のほとんどが職場だと、それがすべてだと思ってしまいます。世界の中心が職場なので人間関係も濃密になってきます。そんな状況だとストレスを抱えやすいし、ちょっとしたことでも感情が爆発してしまいがちです。

ハラスメントを減らすためには、仕事以外にも自分の世界を持つことが必要なのです。それは家庭でも趣味でもいいと思います。仕事以外の世界があれば、たとえ職場で嫌なことがあっても、それがすべてではありませんから相対的に嫌なことのインパクトが弱められて、怒りが爆発するところまでは至りません。

これは何もおじさん、男性に限りません。女性であっても仕事だけが生きがいになってしまえば、そこでうまくいかなかった場合、気持ちが煮詰まってしまったり、感情が抑えられなくなったりして、同僚や部下に対してハラスメントを犯してしまうこともあり得ます。

組織の論理で個をつぶしてはいけない

かつてはパワハラ、セクハラのオンパレードだったスポーツの世界も今急速に変わり始めています。監督やコーチがパワハラと受け止められるような言動で指導しないほうが、若い才能が伸びている気がします。

たとえばテニスの大坂なおみさんや卓球の伊藤美誠さんなど、若手でどんどんと活躍するアスリートが出てきています。アスリートの成長にはパワハラは不要、さらにパワハラは害であると認識され、ますますスポーツ界からパワハラが減っていく潮流があるのだと思います。そう考えると、いずれ企業社会からもパワハラがなくなっていくのではないでしょうか。組織の論理で個をつぶしてしまっては、企業の寿命を縮めるだけです。